Tietze, W. (1998). Wie gut sind unsere Kindergärten? Eine Untersuchung zur pädagogischen Qualität in deutschen Kindergärten. Neuwied u. a.: Luchterhand.

Tietze, W. (2008). Qualitätssicherung im Elementarbereich [Themenheft]. Zeitschrift für Pädagogik, 53, 16–35.

Tietze, W., Becker-Stoll, F., Bensel, J., Eckhardt, A., Haug-Schnabel, G. & Kalicki, B. et al. (2012). NUBBEK – Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit. Fragestellungen und Ergebnisse im Überblick. Verfügbar unter: www.nubbek.de/media/pdf/NUBBEK%20Broschuere.pdf.

von Suchodoletz, A., Fäsche, A., Gunzenhauser, C. & Hamre, B. K. (2014). A typical morning in preschool: Observations of teacher–child interactions in German preschools. Early Childhood Research Quarterly, 29(4), 509–519.

Vygotsky, L. S. (2002). Denken und Sprechen. Psychologische Untersuchungen. Weinheim: Beltz.

Wadepohl, H. (2016). Interaktionsgestaltung frühpädagogischer Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Kumulative Dissertation. Leibniz Universität Hannover. Verfügbar unter https://edocs.tib.eu/files/e01dh17/876760140.pdf.

Wadepohl, H. & Mackowiak, K. (2016) Lernunterstützende Interaktionsgestaltung frühpädagogischer Fachkräfte in Kitas. In H. Wadepohl (Hrsg.), Interaktionsgestaltung frühpädagogischer Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen (S. 187–210). Verfügbar unter https://edocs.tib.eu/files/e01dh17/87676 0140.pdf.

Wildgruber, A., Wirts, C. & Wertfein, M. (2014). Interaktionsqualität in Kindertageseinrichtungen – Forschung mit dem Classroom Assessment Scoring System (CLASS Pre-K). In A. Prengel & U. Winklhofer (Hrsg.), Kinderrechte in pädagogischen Beziehungen – Studien und Forschungsmethoden (S. 183–193). Opladen: Budrich.

2

Gestaltung von Fachkraft-Kind-Beziehungen

Heike Wadepohl & Susanne Böckmann

2.1 Relevanz des Themas und Zielsetzung

Der Aufbau von vertrauensvollen und tragfähigen Beziehungen zwischen frühpädagogischen Fachkräften und Kindern stellt einen Kernbestandteil der pädagogischen Arbeit dar und wird in den Bildungs- und Orientierungsplänen sowie in den Ausbildungscurricula herausgestellt (Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann, Pietsch, Köhler & Koch, 2014; Koch, 2013).

Im Kita-Alltag erfüllen Fachkraft-Kind-Beziehungen einerseits die Funktion eines ›sicheren Hafens‹, zu dem die Kinder in belastenden Situationen zurückkehren und von den Fachkräften Schutz, Sicherheit und Regulation erfahren können (Ahnert, 2007). Andererseits wird im (früh-)pädagogischen Bildungsverständnis die Bedeutung von Beziehungen als Grundlage für gelingende kindliche Entwicklungs- und Lernprozesse hervorgehoben (Koch, 2013). Studien berichten z. B. Zusammenhänge zwischen einzelnen Facetten der Beziehungsqualität in der Kita und anderen Bereichen pädagogischer Qualität (zusammenfassend Wadepohl, 2016) sowie kindlicher Kooperations- und Bildungsbereitschaft (Glüer, 2013) bzw. Lernmotivation (Ahnert & Harwardt, 2008), vermehrtem Explorationsverhalten (zusammenfassend Lamb, 1998), aber auch sozial-emotionalen (z. B. Kontaktfreudigkeit) und sprachlich-kognitiven Kompetenzen (z. B. rezeptive Sprachkompetenzen; Peisner-Feinberg et al., 2001).

Die Frage, wie frühpädagogische Fachkräfte professionelle und qualitativ hochwertige Beziehungen zu den Kindern gestalten und damit die kindlichen Entwicklungs- und Lernprozesse positiv unterstützen können, hat in der (deutschsprachigen) Forschung eine lange Tradition (Weltzien, Fröhlich-Gildhoff, Wadepohl & Mackowiak, 2017). Dabei wird insbesondere ein sensitiv-responsives und gruppenbezogenes Interaktionsverhalten der Fachkräfte herausgearbeitet (Ahnert, Pinquart & Lamb, 2006; Remsperger, 2011).

Im Rahmen dieses Kapitels werden die wesentlichen Aspekte der Beziehungsgestaltung im Kita-Alltag thematisiert sowie Reflexionsanregungen und konkrete Impulse zur Umsetzung in der Praxis vorgestellt.

♦ Was ist unter einer professionellen und qualitativ hochwertigen Beziehungsgestaltung zu verstehen?

− Welche Parallelen zur Eltern-Kind-Beziehung bzw. -Bindung lassen sich ziehen?

− Welche entwicklungsförderlichen Facetten der Beziehungsgestaltung von Fachkräften lassen sich identifizieren?

− Welches Interaktionsverhalten leitet sich daraus ab?

♦ Wie können Fachkräfte Beziehungsbedürfnisse von Kindern im Kita-Alltag beobachten?

♦ Wie können Fachkräfte einzelne Elemente der Beziehungsgestaltung mit den Kindern bewusst in den Kita-Alltag integrieren und reflektieren?

2.2 Zentrale Konzepte

2.2.1 Ausgangspunkt: Eltern-Kind-Bindung

Bindungstheorie

Die Entwicklung von engen Beziehungen zu Bezugspersonen stellt eine wesentliche Entwicklungsaufgabe für Kinder im ersten Lebensjahr dar, die in der Bindungstheorie (Bowlby, 2006) beschrieben wird.

Die Bindungstheorie wurde vom britischen Psychoanalytiker John Bowlby entwickelt und fokussiert den Aufbau und die Aufrechterhaltung einer intensiven emotionalen Beziehung des Säuglings zu seinen primären Bezugspersonen (Bowlby, 2006; Grossmann & Grossmann, 2011). Ziel der Bindung eines Kindes zu einer Hauptbezugsperson ist das Erreichen von Sicherheit, Schutz und Regulation durch die (körperliche) Annäherung an die Bindungsperson. Entsprechend sind Kinder in den ersten Lebensjahren bemüht, in der Reichweite ihrer Bindungsperson zu bleiben. Diese wird als sichere Basis genutzt, von der aus das Kind seine Umgebung exploriert. Bei Unsicherheit, Gefahr oder Unbehagen wird das Bindungssystem des Kindes aktiviert, die Exploration eingestellt und es kehrt zur Bindungsperson zurück und/oder zeigt (anderes) Bindungsverhalten (

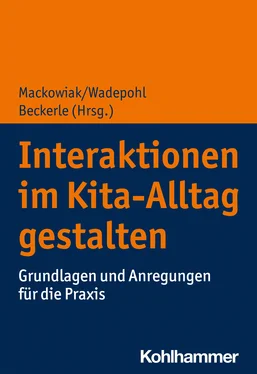

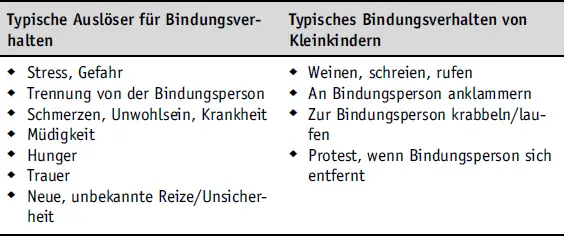

Tab. 2.1 Tab. 2.1: Typische Auslöser und Beispiele für Bindungsverhalten Typische Auslöser für BindungsverhaltenTypisches Bindungsverhalten von Kleinkindern Dieses Wechselspiel von Bindung und Exploration, die Bindungs-Explorations-Balance, stellt ein wesentliches Element der Bindungstheorie dar (Grossmann & Grossmann, 2011; Lengning & Lüpschen, 2012). Über die Zeit hinweg entwickeln Kinder für jede Bezugsperson Erwartungen (sog. internale Arbeitsmodelle) darüber, wie sich diese Person in bindungsrelevanten Situationen zukünftig verhalten wird (Lengning & Lüpschen, 2012).

).

Tab. 2.1: Typische Auslöser und Beispiele für Bindungsverhalten

Typische Auslöser für BindungsverhaltenTypisches Bindungsverhalten von Kleinkindern

Dieses Wechselspiel von Bindung und Exploration, die Bindungs-Explorations-Balance, stellt ein wesentliches Element der Bindungstheorie dar (Grossmann & Grossmann, 2011; Lengning & Lüpschen, 2012). Über die Zeit hinweg entwickeln Kinder für jede Bezugsperson Erwartungen (sog. internale Arbeitsmodelle) darüber, wie sich diese Person in bindungsrelevanten Situationen zukünftig verhalten wird (Lengning & Lüpschen, 2012).

Auch wenn das Eingehen dieser primären Bindung zur Bezugsperson biologisch angelegt ist und weitestgehend ›automatisch‹ verläuft (Hörmann, 2014; Kirschke & Hörmann, 2014), scheint die Qualität der Beziehung interindividuell – also zwischen verschiedenen Bezugsperson-Kind-Dyaden – erheblich zu variieren (Berk, 2011).

Ausgehend von systematischen Beobachtungen in der sog. Fremden Situation (Ainsworth & Wittig, 1969) lassen sich vier unterschiedliche Bindungsqualitäten (eine sichere und drei unsichere) identifizieren, deren Charakteristika in Tabelle 2.2 dargestellt sind (Ainsworth & Wittig, 1969; vgl. auch Berk, 2011; Kirschke & Hörmann, 2014; Lengning & Lüpschen, 2012).

Читать дальше