Obwohl der Qualität von schulpsychologischen Beratungsprozessen damit eine wichtige Rolle zukommt, wird die Thematik nur sehr begrenzt in der schulpsychologischen Fachliteratur diskutiert. Daher sei im Folgenden der Blick in verwandte Berufsbranchen wie das Gesundheits- und Bildungswesen gerichtet, um zunächst ein Verständnis über grundlegende Begriffe, Dimensionen und Modelle der Qualitätssicherung zu erreichen.

6.1.1 Begrifflichkeiten der Qualitätssicherung

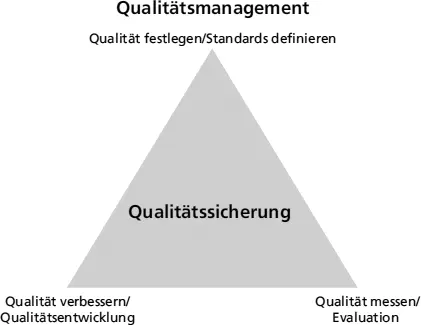

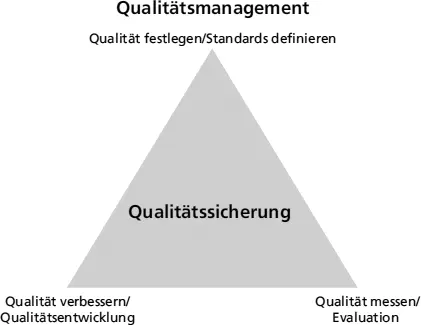

Legt man die ISO 9000 ff. zugrunde, meint Qualität immer das, was den Anforderungen entspricht. Qualitätssicherung bezeichnet aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation »Aktivitäten, die darauf abzielen, die Qualität der Leistungen in einem abgegrenzten Bereich oder Sektor sicherzustellen« (WHO, 2003, S. 59). Ergänzend hierzu schlagen Gaebel et al. (2015) den Begriff Qualitätsmanagement als übergeordnete Kategorie vor, die sowohl die Qualitätssicherung einschließt als auch den Aspekt der Planung durch die Festlegung von Qualitätsstandards anspricht. Darüber hinaus gehört die Qualitätsmessung in Verbindung mit dem Begriff der Evaluation ebenfalls zum Qualitätsmanagement und dient als Basis der Qualitätsentwicklung. Abbildung 6.1 veranschaulicht die Relation dieser Begriffe zueinander (  Abb. 6.1). Übertragen auf beratungspsychologische Tätigkeiten muss sich die zu sichernde Qualität auf »das zweckmäßige Erreichen einer Übereinstimmung mit den vorher festgelegten Zielen« beziehen (Nußbeck, 2010, S. 136).

Abb. 6.1). Übertragen auf beratungspsychologische Tätigkeiten muss sich die zu sichernde Qualität auf »das zweckmäßige Erreichen einer Übereinstimmung mit den vorher festgelegten Zielen« beziehen (Nußbeck, 2010, S. 136).

Abb. 6.1: Begrifflichkeiten der Qualitätssicherung

6.1.2 Dimensionen der Qualität

Qualitätssicherung lässt sich grundsätzlich als ein multidimensionales Konstrukt beschreiben, das verschiedene Bereiche einer Organisation umfasst (Hensen, 2019). So schlagen Dagger, Sweeney und Johnson (2007) basierend auf den Daten einer quantitativen und qualitativen Befragung von Leistungsnutzerinnen und -nutzern verschiedener gesundheitlicher Pflegedienste vier primäre Qualitätsdimensionen vor:

• Interpersonelle Qualität: Einstellung, Verhalten, Kommunikation und Verhältnis zwischen Leistungsanbietenden und -nutzenden

• Fachliche Qualität: fachliche Kompetenz, Wissen und Qualifikationen der Leistungsanbietenden und Ergebnisse, die durch die Leistung erreicht werden

• Umfeldbedingte Qualität: Atmosphäre und physisches Umfeld, in dem die Leistung erbracht wird

• Administrative Qualität: zeitnahe Ausführung der Leistung, Koordination mit anderen Leistungsanbietenden, zusätzliche Unterstützung

Diese Dimensionen tragen zu einer übergeordneten Leistungsqualität bei, die der subjektiven Wahrnehmung der Leistungsnutzerinnen und -nutzer entspricht. Diese ist wiederum mit der Leistungszufriedenheit und den darauffolgenden Intentionen der Nutzerinnen und Nutzer assoziiert, ihr Gesundheitsverhalten zu verändern (Dagger et al., 2007).

6.1.3 Modelle der Qualitätssicherung

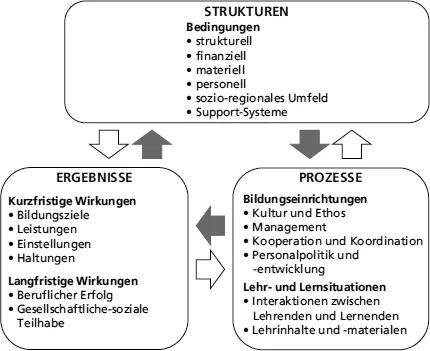

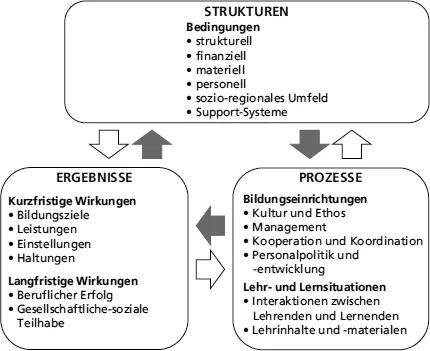

Eines der meistzitierten und angewandten Modelle der Qualitätssicherung im Gesundheits- und Bildungsbereich wurde in den 1960er Jahren zum ersten Mal von Donabedian vorgeschlagen (Donabedian, 2002). Dieses Modell enthält drei zentrale Analyseeinheiten der Qualitätssicherung: (a) Strukturen, (b) Prozesse und (c) Ergebnisse. Strukturen beziehen sich auf die stabilen Elemente der Organisation sowie auf die Infrastruktur, die ihr zugrunde liegt. Sie repräsentieren die Voraussetzungen, die für das optimale Erbringen der Leistungen nötig sind. Dazu gehören personenbezogene Voraussetzungen (z. B. Anzahl der Mitarbeiter und ihre Qualifikation), materielle Ressourcen (z. B. räumliche Ausstattung) und organisatorische Aspekte (z. B. interinstitutionelle Anbindung; Hensen, 2019). Die zweite Analyseeinheit der Prozesse, die in einer Organisation stattfinden, schließt alle Aktivitäten ein, die für das Erbringen der Leistungen notwendig sind, einschließlich Teil- und Unterstützungsaktivitäten. Damit sollen primär die Dauer und Abfolge von Prozessen optimiert werden (z. B. Wartezeiten reduzieren) sowie das Einhalten übergeordneter Richtlinien und Vorgaben sichergestellt werden (z. B. fachspezifische Leitlinien; Hensen, 2019). Die letzte Analyseeinheit bezieht sich auf die Ergebnisse, die die Organisation durch ihre Leistungen erreicht, etwa bestimmte Merkmale, Einstellungen, Haltungen oder Verhaltensweisen von Klientinnen und Klienten zu verändern oder zu stabilisieren (z. B. Ressourcen aktivieren oder Verhaltensprobleme verringern).

Seit der ersten Formulierung dieses Modells sind zahlreiche Adaptierungen und Anwendungen dieses Ansatzes vorgeschlagen worden, wie z. B. das Modell zu Evaluation und Qualitätssicherung im Bildungswesen von Ditton (2018; vgl. die vereinfachte Darstellung in  Abb. 6.2).

Abb. 6.2).

Abb. 6.2: Modell zu Evaluation und Qualitätssicherung im Bildungswesen in Anlehnung an Ditton (2018, S. 759)

Neben den drei o. g. Analyseebenen bezieht das CIPP-Modell von Stufflebeam (1972) noch die weitere Ebene des Kontexts mit ein (Akronym aus dem Englischen Context, Input, Process, Product). Im Bildungsbereich beschreibt der Kontext z. B. die Ziele, Aufträge, Geschichte und den kulturellen Hintergrund einer Schule. Als daran orientiertes Beispiel für einen Praxisleitfaden zur Sicherung der Qualität von Schulen sei der Hessische Referenzrahmen Schulqualität (2011) genannt.

6.1.4 Evaluation als Mittel der Qualitätssicherung

Einer der wichtigsten Aspekte der Qualitätssicherung ist die Messung von Qualität (  Abb. 6.1), auf die meist mit dem Begriff Evaluation im Sinne der »Überprüfung des erreichten Zustandes, des Erfolgs oder Fortschritts« (Ditton, 2018, S. 758) Bezug genommen wird. Die Ergebnisse einer Evaluation dienen somit im Rahmen der Qualitätssicherung als Entscheidungsgrundlage zu konkreten problem- oder lösungsbezogenen Fragestellungen.

Abb. 6.1), auf die meist mit dem Begriff Evaluation im Sinne der »Überprüfung des erreichten Zustandes, des Erfolgs oder Fortschritts« (Ditton, 2018, S. 758) Bezug genommen wird. Die Ergebnisse einer Evaluation dienen somit im Rahmen der Qualitätssicherung als Entscheidungsgrundlage zu konkreten problem- oder lösungsbezogenen Fragestellungen.

Ditton (2018) unterscheidet formative (prozessbegleitende) vs. summative (ergebnisbezogene) Evaluationen, die mit dem Modell von Donabedian in Verbindung gebracht werden können. So kann die Evaluation von pädagogisch-psychologischen Maßnahmen wie einem Anti-Bullying-Interventionsprogramm sowohl prozessbegleitend durch Befragungen der Schülerinnen und Schüler zur Attraktivität des Interventionsmaterials als auch ergebnisbezogen nach Abschluss der Intervention (z. B. durch Erfassung der Einstellungsänderungen von Schülerinnen und Schülern) durchgeführt werden (vgl. Köller, 2020).

In diesem Zusammenhang kann neben intern und extern durchgeführten auch zwischen subjektiven (z. B. Selbstwahrnehmung des Erfolgs durch Beratene) und objektiven Evaluationsarten unterschieden werden (z. B. externe Beobachtung von Leistungsergebnissen oder Messung durch fachspezifische Instrumente; Hensen, 2019). Eine häufige und oft auch die einzige Evaluationsmethode ist die subjektive Erfassung der Zufriedenheit der Adressatinnen und Adressaten z. B. mit einer Beratungsleistung, die sogenannte »consumer satisfaction« (Stallard, 1996).

Читать дальше

Abb. 6.1). Übertragen auf beratungspsychologische Tätigkeiten muss sich die zu sichernde Qualität auf »das zweckmäßige Erreichen einer Übereinstimmung mit den vorher festgelegten Zielen« beziehen (Nußbeck, 2010, S. 136).

Abb. 6.1). Übertragen auf beratungspsychologische Tätigkeiten muss sich die zu sichernde Qualität auf »das zweckmäßige Erreichen einer Übereinstimmung mit den vorher festgelegten Zielen« beziehen (Nußbeck, 2010, S. 136).