Kulturvergleichende Perspektive: Dabei stehen Einflüsse von Kulturen (z.B. ihre Normen, Medien, Religionen) auf das Erleben und Verhalten des Menschen im Zentrum der Betrachtung, eine Richtung, die auf fast alle psychischen Phänomene anwendbar ist.

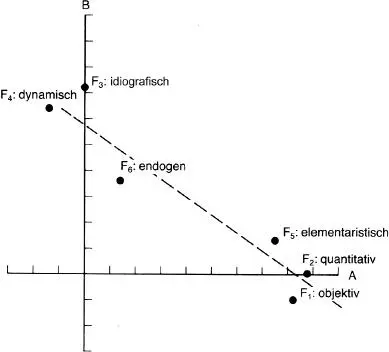

| Abb 2.2

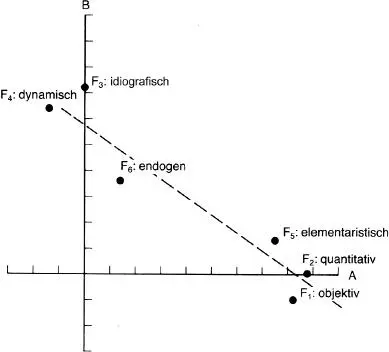

Von Coan (1968) wurden 34 Merkmale psychologischer Theorien so in einen geometrischen Raum projiziert, dass das Ausmaß ihrer inhaltlichen Verwandtschaft durch ihre räumliche Nähe wiedergegeben wird. Die Schwerpunkte von sechs Bündelungen solcher Merkmale wurden als „Faktoren“ dargestellt, welche inhaltlich als oberbegriffliche Charakterisierungen der Merkmalsbündel aufzufassen sind. Diese sechs Faktoren konnten dann selbst wieder über zwei Faktoren (Koordinaten) beschrieben werden, von denen der eine (A) die naturwissenschaftliche und der andere (B) die geisteswissenschaftliche Forschungsorientierung symbolisiert.

Idealerweise sollten die Forschungsergebnisse der verschiedenen Ansätze zusammengeführt und zu einheitlichen Theorien integriert werden. Leider wird dieses Vorhaben durch die große Menge an empirischen Resultaten erschwert. Jährlich erscheinen weltweit nicht weniger als 2.500 psychologische Zeitschriften und etwa 40.000 wissenschaftliche Publikationen zu psychologischen Themen (Schönpflug, 2013).

Zusammenfassung

Die Psychologie befasst sich mit menschlichem Verhalten, Erleben und Bewusstsein, deren Beschreibung, Erklärung, Vorhersage und eventuelle Veränderung sie anstrebt. Wie in jeder anderen Wissenschaft finden sich auch hier zwischen den Fachangehörigen Diskrepanzen hinsichtlich axiomatischer Annahmen (z.B. Leib-Seele-Dualismus, Anlage-Umwelt-Einfluss, Forschungsmethoden), aus denen sich unterschiedliche Präferenzen für theoretische Erklärungen und Forschungsthemen ergeben. Der Theorienraum der Psychologie lässt sich grob in eine naturwissenschaftliche und in eine geisteswissenschaftliche Orientierung gliedern, eine Unterscheidung, die sich auch in den gegenwärtigen Forschungsperspektiven widerspiegelt, die aber als wechselseitig befruchtend angesehen werden können.

Fragen

1. Woran orientieren sich Definitionsversuche für das Wissenschaftsfach Psychologie?

2. Wie lautet eine möglichst umfassende Definition der Psychologie, bei der auch die Hauptforschungsthemen berücksichtigt sind?

3. Wie lassen sich Psyche und Bewusstsein in ihrem Wechselbezug charakterisieren?

4. Welche allgemeinen Zielsetzungen gelten für die Psychologie als Wissenschaft?

6. Mit welchen Verfälschungen (Artefakten) muss man bei Befragungen rechnen?

7. Was versteht man in der Psychologie unter Objektivitäts-, Reliabilitäts- und Validitätsproblem?

8. Nennen Sie Möglichkeiten des Einsatzes psychologischen Wissens zur Veränderung und Optimierung menschlichen Erlebens und Verhaltens!

9. Welche gegensätzlichen Grundannahmen lassen sich in psychologischen Forschungsfeldern unterscheiden?

10. Beeinflussen die Gene oder die Umwelt stärker das Verhalten des Menschen?

11. Wie kann der „freie Wille“ psychologisch interpretiert werden?

12. Wie unterscheiden sich die nomothetische und die ideografische Vorgangsweise in der psychologischen Forschung?

13. Können psychische Phänomene nur ganzheitlich untersucht werden?

14. In welchen Aspekten unterscheiden sich qualitative von quantitativen Forschungsmethoden?

15. Welche theoretischen und methodischen Perspektiven der Forschung finden sich gegenwärtig in der Psychologie?

Literatur

Bischof, N. (2014). Psychologie – Ein Grundkurs für Anspruchsvolle. Stuttgart

Bischof, N. (2016). Struktur und Bedeutung. Göttingen

Bortz, J. & Döring, N. (2006). Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler. Berlin

Gerrig, R. J. & Zimbardo, P. G. (2008). Psychology and Life. Boston ( www.learner.org/resources/series138.html; 16.11.2007) Gollwitzer, M. & Jäger, R. S. (2014). Evaluation kompakt: mit Online-Materialien (Lehrbuch kompakt). Basel

Hellbrück, J. & Fischer, M. (1999). Umweltpsychologie. Ein Lehrbuch. Göttingen Hofstätter, P. R. (1984). Psychologie zwischen Kenntnis und Kult. München

Lamnek, S. (1995). Qualitative Sozialforschung. Bd. 1, Methodologie. Weinheim

Maderthaner, R. (in Vorbereitung). Relationsanalyse (RELAN) – Systematik und Programm zur logischen und statistischen Analyse von Hypothesen und Daten in statistisch-empirischen Wissenschaften.

Myers, D. G. (2016). Psychologie. Heidelberg Passer, M. W. & Smith, R. E. (2010). Psychology. The science of mind and behavior. Boston Reinecker, H. (2003). Lehrbuch der Klinischen Psychologie und Psychotherapie. Göttingen Schnell, R., Hill, P. B. & Esser, E. (2005). Methoden der empirischen Sozialforschung (7. überarbeitete Auflage). München

Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (2002). Gesundheitspsychologie von A bis Z: Ein Handwörterbuch. Göttingen

Wottawa, H. & Thierau, H. (2003). Lehrbuch Evaluation. Bern

Forschungsmethodik der Psychologie – Grundbegriffe der psychologischen Methodenlehre und Statistik | 3

Inhalt

3.1 Wissenschaftlichkeit

3.2 Von der Empirie zur Theorie

3.3 Fälle und Variablen

3.4 Kausalität und Wahrscheinlichkeit

Multikausalität und bedingte Kausalität

Indeterminismus und Wahrscheinlichkeitsschlüsse

3.5 Relationen und Funktionen

3.6 Beschreibende und hypothesenprüfende Statistik

Deskriptivstatistik – beschreibende Statistik

Inferenzstatistik – schließende und prüfende Statistik

3.7 Forschungsmethoden der Psychologie

Laborexperiment

Quasiexperiment

Feldforschung

Test und Rating

Beobachtung

Befragung (Interview)

Textanalyse

Simulationsstudie (Computersimulationen)

3.8 Forschungsablauf

| 3.1 | |

Wissenschaftlichkeit |

Wissenschaftliches Handeln sollte sich an logisch begründeten, explizit formulierten und verbindlichen Kriterien orientieren. Nach Wohlgenannt (1969) sowie Konegen und Sondergeld (1985) sind dies folgende:

• Es sollen nur Aussagen über Sachverhalte gemacht werden, die wirklich vorhanden sind (Beobachtbarkeit bzw. Erlebbarkeit).

• Die Aussagen sollen ein System bilden und nach expliziten (wissenschaftsspezifischen) Regeln zustande kommen.

Merksatz

Wissenschaftliches Vorgehen will für Tatsachen (Fakten) ein möglichst widerspruchsfreies System von mehr oder weniger abstrakten, logisch verknüpften und intersubjektiv prüfbaren Aussagen bilden.

• Es müssen Regeln zur Definition von Fachausdrücken (Termini) vorhanden sein.

• Für das gegebene System von Aussagen müssen Ableitungsregeln gelten („induktive“ und „deduktive“ Schlussregeln).

• Das Aussagensystem muss widerspruchsfrei sein.

• Aussagensysteme mit empirischem Bezug (faktische Aussagen) dürfen sich nicht auf die Aufzählung von Fakten beschränken, sondern müssen auch Verallgemeinerungen enthalten.

• Faktische Aussagen müssen intersubjektiv prüfbar sein.

In ähnlicher Weise charakterisieren Bortz und Döring (1995, 7) aus Sicht der Psychologie wissenschaftliche Aussagen: „Wissenschaftliche Hypothesen sind Annahmen über reale Sachverhalte (empirischer Gehalt, empirische Untersuchbarkeit) in Form von Konditionalsätzen. Sie weisen über den Einzelfall hinaus (Generalisierbarkeit, Allgemeinheitsgrad) und sind durch Erfahrungsdaten widerlegbar (Falsifizierbarkeit).“

| 3.2 | |

Von der Empirie zur Theorie |

Merksatz

Die Methoden einer wissenschaftlichen Disziplin sollen die korrekte und zweckmäßige „Abbildung“ eines empirischen (konkreten) Systems in einem theoretischen (abstrakten) System erlauben.

Читать дальше