JURIQ-Klausurtipp

Diese Abgrenzungsproblematik ist beim Tatentschlusszu diskutieren. Fraglich wird nämlich regelmäßig sein, ob der Tatentschluss auf die Verwirklichung eines objektiven Tatbestandes gerichtet war.

Beispiel

Problematischer ist folgender Fall: Arzt A hat bei der Patientin P eine Nierenzystenpunktion vorgenommen, ohne die P über das zwar geringe aber dennoch bestehende Risiko eines Organverlustes aufgeklärt zu haben. Wenig später wird P von einem anderen Arzt das Organ entnommen, weil es geschädigt ist. P verklagt daraufhin A, weil sie davon ausgeht, dass die Punktion ursächlich für die Schädigung des Organs war. A geht davon aus, zwar keinen Behandlungsfehler gemacht zu haben. Gleichwohl glaubt er aber, dass die P schon deshalb einen Anspruch auf Zahlung eines Schmerzensgeldes gegen ihn habe, weil er sie nicht ordnungsgemäß aufgeklärt hat. Um sich vor einer Verurteilung im Zivilprozess zu schützen, legt er manipulierte Behandlungsunterlagen vor, aus denen sich die angebliche Aufklärung ergibt. Später stellt sich heraus, dass der Schadensersatzanspruch tatsächlich nie bestand, weil die Handlung des A nicht kausal war für die eingetretene Verletzung der P.[6]

Fraglich ist, ob A sich wegen Prozessbetruges nach § 263 strafbar gemacht hat. Durch das Einreichen der manipulierten Behandlungsunterlagen hat er eine Täuschung begangen, die wahrscheinlich auch zu einem Irrtum des Richters führte. Dieser Irrtum führte dann allerdings nicht zum klageabweisenden Urteil, da der Anspruch der P aufgrund der fehlenden Kausalität zwischen der Behandlung durch A und der eingetretenen Verletzung abgewiesen wurde. Damit bestand nie ein Anspruch der P, so dass diese durch Aberkennung des Anspruchs auch keinen Schaden erlitt.

In der Klausur müssten Sie nun danach fragen, ob A sich wegen versuchten Betruges gem. §§ 263 Abs. 1 und 2, 22, 23 Abs. 1 strafbar gemacht haben könnte.

19

In Literatur und Rechtsprechung werden zur Abgrenzung verschiedene Lösungsansätzevertreten.

| • |

Die Lehre vom Umkehrschluss |

Insbesondere der BGHgreift zur Abgrenzung zwischen untauglichem Versuch und Wahndelikt auf die Abgrenzung zwischen Tatbestandsirrtum und Subsumtionsirrtum zurück. Die dortigen Prinzipien werden im Wege eines Umkehrschlussesentsprechend übertragen.

Demnach soll ein strafloses Wahndelikt ein umgekehrter Subsumtions-/Verbotsirrtum sein, während der untaugliche Versuch die Kehrseite des Tatbestandsirrtums darstelle.[7]

Konkret wird also wie bei der Abgrenzung danach gefragt, ob der Täter als juristischer Laie die Norm bzw. das Tatbestandsmerkmal richtig verstanden hat. Liegt dieses Verständnis vor, wird ein untauglicher Versuch angenommen.

| • |

Die Lehre von der versuchsbegründenden Wirkung jedes Vorfeldirrtums |

Nach einer anderen Ansicht soll in der Regel ein untauglicher Versuch vorliegen, wenn der Täter einem Rechtsirrtum im „Vorfeld des Tatbestands“unterlegen ist und deshalb den in Betracht kommenden Straftatbestand nicht verwirklichen kann.[8] Rechtsirrtümer im Vorfeld des Tatbestands sind insbesondere solche über „Verweisungsbegriffe“, also über Merkmale, zu deren Bestimmung außertatbestandliche Normen herangezogen werden müssen. Soweit der Täter nur solche außertatbestandlichen Normen – wie z.B. entsprechenden Vorschriften aus der StPO hinsichtlich der Zuständigkeit zur eidlichen Vernehmung – fehlerhaft auslege, begehe er einen grundsätzlich strafbaren untauglichen Versuch.

| • |

Die Lehre von der Straflosigkeit aller selbstbelastenden Rechtsirrtümer |

Nach einer Gegenposition führt jeder Rechtsirrtum über normative Tatbestandsmerkmale, gleichgültig, ob im Vorfeld des Tatbestands oder über die Bedeutung der Tatbestandsmerkmale selbst, zu einem straflosen Wahndelikt.[9] Normative Tatbestandsmerkmale zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie zu ihrer Bestimmung auf außertatbestandliche Rechtsnormen verweisen. Durch diese Verweisung wirken auch jene Normen hinsichtlich der Extension und dem Anwendungsbereich eines Straftatbestands konstitutiv. Folglich stellt sich ein Rechtsirrtum im Vorfeld der Tat nicht anders dar als jeder andere Rechtsirrtum. Der Täter verkennt hier wie dort den Anwendungsbereich des Straftatbestands und dehnt ihn zu seinen Lasten aus. Er interpretiert in ein normatives Tatbestandsmerkmal etwas hinein, was objektiv besehen nicht davon erfasst ist. In diesen Fällen muss nach dieser Lehre von einem Wahndelikt ausgegangen werden.

Beispiel

Nach der Vorstellung des A im obigen Fall sollte die Täuschungshandlung kausal einen Irrtum hervorrufen. Auf diesem Irrtum sollte kausal das klageabweisende Urteil und damit die Vermögensverfügung und der Vermögensschaden beruhen. Der Schaden hätte nach der rechtsirrigen Vorstellung des A in der Aberkennung des Anspruchs, der auf einer unterbliebenen Belehrung beruhte, bestanden. Das Ganze sollte nach der Vorstellung des A auch eine rechtswidrige Bereicherung darstellen. Dass ein Vermögensschaden auf der Seite des Opfers niemals eintreten konnte, weil das Opfer gegenüber A keinen zivilrechtlichen Anspruch hatte, wusste A nicht. Ebenso wenig wusste er, dass aufgrund dessen die erstrebte Bereicherung auch nicht rechtswidrig war. Nach Auffassung des BGH stellte sein diesbezüglicher Irrtum jedoch kein Wahndelikt dar, sondern einen strafbaren untauglichen Versuch, da A dem Grunde nach § 263 richtig erkannt habe. Er habe gewusst, dass es um die Zufügung eines Vermögensschadens auf Seiten des B ginge und dass ein solcher Schaden beim Prozessbetrug in der Aberkennung eines Anspruchs liege, was grundsätzlich zutreffend sei. Aufgrund dessen habe er das Wesen des § 263 zutreffend erfasst.[10] Zu demselben Ergebnis würde die Lehre von der versuchsbegründenden Wirkung jedes Vorfeldirrtums gelangen, da sich der Irrtum des A auf Normen des Zivilrechts bezieht. Lediglich die Lehre von der Straflosigkeit aller selbstbelastenden Rechtsirrtümer würde zu einem straflosen Wahndelikt gelangen. Ihr ist zugute zu halten, dass es aus (zivil-)rechtlichen Gründen niemals zu einer Strafbarkeit des A kommen konnte, da es den von ihm vorgestellten Anspruch nicht gibt. Die Auffassung würde allerdings den tatsächlich vorhandenen Handlungsunwert, der darin liegt, dass A § 236 zutreffend erfasst hat, unberücksichtigt lassen.

JURIQ-Klausurtipp

Die Abgrenzung untauglicher Versuch – Wahndelikt gehört zusammen mit den anderen Irrtumsproblematiken zu den schwierigen Problemen im Strafrecht. Sie liegen in der Klausur „ganz weit vorne“, wenn Sie die Problematik erkannt, benannt und jedenfalls mit der herrschenden Meinung gelösthaben. Dazu müssen Sie sich immer fragen: „Hat der Täter die Norm/das Tatbestandsmerkmal verstanden?“ Wird diese Frage bejaht, so liegt nach h.M. ein untauglicher Versuch vor.

2. Teil Versuch und Rücktritt des Alleintäters› B. Versuch› IV. Unmittelbares Ansetzen

IV. Unmittelbares Ansetzen

20

Nachdem Sie anhand des Tatentschlusses ermittelt haben, welche Tat der Täter begehen wollte, müssen Sie nun prüfen, ob der Täter Handlungen vorgenommen hat, mit welchen er gem. § 22 unmittelbar zur Tat angesetzthat.

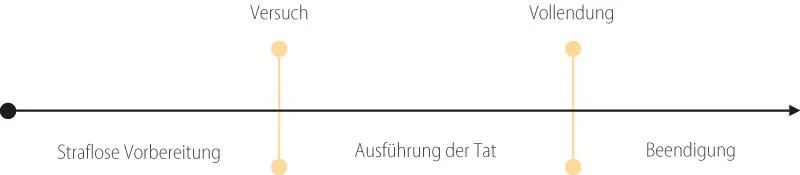

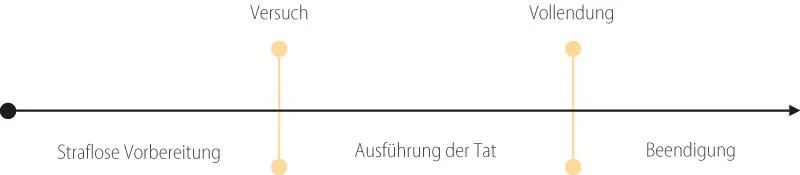

Eine Straftatdurchläuft dabei grundsätzlich verschiedene Entwicklungsstufen.

[Bild vergrößern]

Читать дальше