122

Die häufig aufgestellte Forderung, der Kaufmann solle im Jahresabschluss seine wirtschaftliche Lage eher zu ungünstig als zu günstig darstellen, ist zu unbestimmt, um daraus für konkrete Bilanzierungs- und Bewertungsprobleme eine Lösung abzuleiten. Der Grundsatz der vorsichtigen Gewinnermittlung bedarfdeshalb einer Spezifizierung. Diese erfolgt zum einen über die Grundsätze der Periodisierung und zum anderen durch die Konventionen zur Beschränkung von gewinnabhängigen Zahlungen (Kapitalerhaltungsgrundsätze). § 252 Abs. 1 Nr 4 HGB beschreibt diese Zusammenhänge wie folgt:

| – |

Gewinne dürfen erst zu dem Zeitpunkt ausgewiesen werden, zu dem sie realisiert sind (Realisationsprinzip). |

| – |

Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen (Imparitätsprinzip). |

Das Realisationsprinzip gewährleistet einen willkürfreien Ausweis von (nahezu) sicheren Erträgen. Der Grundsatz der Abgrenzung von Aufwendungen der Sache nach dient der Zurechnung von Aufwendungen zu den nach dem Realisationsprinzip auszuweisenden Erträgen. Ergänzend ist das Prinzip der Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen der Zeit nach heranzuziehen. Durch die Konventionen zur Begrenzung von gewinnabhängigen Zahlungen werden die Periodisierungsgrundsätze modifiziert. Die Kapitalerhaltungsgrundsätze reduzieren den im externen Rechnungswesen ausgewiesenen Erfolg dadurch, dass sie eine Verrechnung von Aufwendungenvorsehen, die zwar eingetreten sind, die aber nach dem Grundsatz der Abgrenzung von Aufwendungen der Sache nach und nach dem Prinzip der zeitlichen Abgrenzung– noch– nicht zu erfassen sind. Dieses Aufwandsantizipationsgebot wird als Imparitätsprinzip bezeichnet. Das Imparitätsprinzipstellt neben dem Realisationsprinzip das zweite für die externe Rechnungslegung charakteristische Kriterium dar.

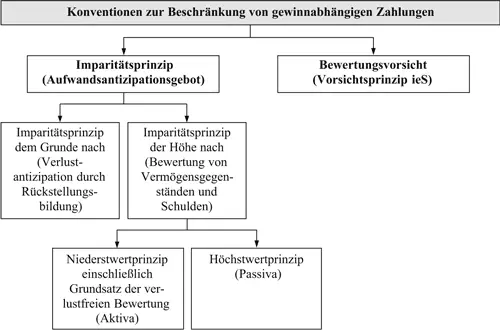

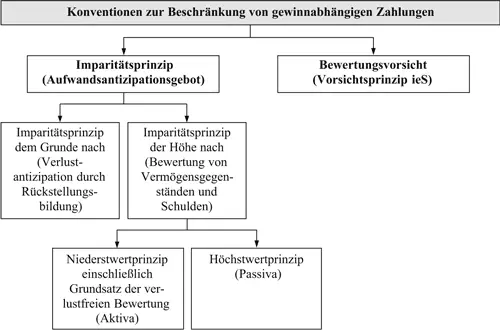

Abb. 9:

Einteilung der Konventionen zur Beschränkung gewinnabhängiger Zahlungen

[Bild vergrößern]

Zu den Grundsätzen einer vorsichtigen Gewinnermittlung zählt auch der Grundsatz der Bewertungsvorsicht(Vorsichtsprinzip ieS). Er sieht für die Behandlung von unsicheren Sachverhaltenvor, dass eher von einem für das Unternehmen ungünstigen Verlauf auszugehen ist. Die für den Bilanzierenden günstigen Entwicklungen werden tendenziell weniger stark gewichtet.

2. Imparitätsprinzip (Aufwandsantizipationsgebot)

123

(1) Zielsetzung und Unterformen des Imparitätsprinzips: Nach dem Imparitätsprinzip sind Risiken und Verlusteaus einzelnen Geschäften zu berücksichtigen, soweit sie am Abschlussstichtag zwar eingetreten, aber noch nicht am Markt bestätigt sind. Positive und negative Erfolgsbeiträge werden somit ungleich – imparitätisch – behandelt: Eine Erfassung von Erträgen vor deren Bestätigung am Markt ist nach dem Realisationsprinzip unzulässig (Ertragsantizipationsverbot). Das Imparitätsprinzip sieht abweichend von den Periodisierungsgrundsätzen vor, dass negative Erfolgsentwicklungen bereits in der Periode zu erfassen sind, in der sie wirtschaftlich entstanden sind. Die Wertverluste sind bereits in der Periode als Aufwendungen gewinnmindernd zu verbuchen, in der sie das Reinvermögen reduziert haben. Einer Bestätigung am Marktin Form eines Umsatzakts bedarf esbei Vermögensminderungen nicht( Aufwandsantizipationsgebot).

Die relativ starke Betonung des Grundsatzes einer vorsichtigen Gewinnermittlung dient der Erhaltung des bilanziellen Eigenkapitals(Kapitalerhaltungsgrundsatz). Durch die Verrechnung von Aufwendungen wird die Höhe des ausgewiesenen Gewinns reduziert. Durch die Verringerung des maximal ausschüttbaren Betrags wird insoweit ein Abfluss von Zahlungsmitteln vermieden, als Zahlungsverpflichtungen (wie beispielsweise Ausschüttungen und Ertragsteuern) von der Höhe des Gewinns des Unternehmens abhängen. Diese Zahlungsmittel können dann eingesetzt werden, wenn die Vermögensminderung zu einer Zahlungsverpflichtung wird.

Aufgrund des Objektivierungsgrundsatzes und damit des Grundsatzes der Rechtssicherheit (Grundsatz der Tatbestandsbestimmtheit) darf eine Aufwandsantizipation nurvorgenommen werden, sofern konkrete Hinweisedafür bestehen, dass die Wertminderungenbzw die Aufwendungen eingetreten sind. Die Minderung des Reinvermögens muss in intersubjektiv nachprüfbarer Weise konkretisiert werden können. Offen sein darf lediglich die Bestätigung durch einen Umsatzakt oder durch einen anderen Marktvorgang. Das Imparitätsprinzip bedeutet nicht, dass erst in der Zukunft möglicherweise eintretende Vermögensminderungen am Abschlussstichtag bereits gewinnmindernd erfasst werden dürfen. Der Verrechnung von zukünftigen, potenziellen Aufwendungen steht das Stichtagsprinzip entgegen.

124

Für den Anwendungsbereichder verschiedenen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung gilt also Folgendes:

| – |

Die Periodisierungsgrundsätze (insbesondere Abgrenzung von Aufwendungen der Sache und der Zeit nach) erfassen entstandene und am Markt bestätigte („realisierte“) Aufwendungen. |

| – |

Das Imparitätsprinzip bezieht sich auf entstandene, aber noch nicht realisierte Aufwendungen. |

| – |

Die Berücksichtigung von Aufwendungen, dievoraussichtlich in zukünftigen Wirtschaftsjahren eintretenwerden, ist aufgrund des Stichtagsprinzips nicht möglich. |

Die nach dem Imparitätsprinzip zu berücksichtigenden negativen Erfolgsbeiträge können sich auf erfüllte Geschäfte (Beschaffung von Vermögensgegenständen und Entstehen von Schulden) und auf schwebende Geschäfte (abgeschlossene, aber noch nicht erfüllte Verträge) beziehen. Die drei Unterformen des Imparitätsprinzipsstimmen insoweit überein, als sie zur Berücksichtigung von Minderungen des Reinvermögens führen, die am Abschlussstichtag bereits eingetreten, aber nach den Periodisierungsgrundsätzen noch nicht zu verrechnen sind. Sie unterscheiden sich dadurch, dass sie sich auf unterschiedliche Bilanzpositionen beziehen:

| – |

Imparitätsprinzip dem Grunde nach(Verlustantizipation durch Bildung von Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften: Einstellung von zusätzlichen Passiva) |

| – |

Imparitätsprinzip der Höhe nach(Bewertung von Aktiva und Passiva) mit den Unterformen 1. Niederstwertprinzip(Aufwandsantizipation durch außerplanmäßige Abschreibung von Wirtschaftsgütern auf den niedrigeren Stichtagswert: Abwertung von Aktiva) 2. Höchstwertprinzip(Aufwandsantizipation durch außerplanmäßige Zuschreibung von bilanziellen Schulden auf den höheren Stichtagswert: Aufwertung von Passiva). |

125

(2) Verlustantizipation durch Rückstellungsbildung: Das Imparitätsprinzip dem Grunde nachführt zur Verlustantizipation durch die Bildung von Rückstellungen. Von besonderer Bedeutung ist das Imparitätsprinzip bei Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Schwebende Geschäfte sind Verträge, die noch von keiner Seite erfüllt sind. Ein Verlust droht, wenn nach den am Abschlussstichtag geltenden Verhältnissen der Wert der voraussichtlich zu erbringenden eigenen Leistung höher ist als der Wert der zu erwartenden Gegenleistung, wenn also ein Verpflichtungsüberhang vorliegt.

Читать дальше