Nunmehr kommt es wiederum darauf an, wie sich der Kläger zu den Tatsachenbehauptungen des Beklagten stellt. Das Wechselspiel der Tatsachenbehauptungen kann lange hin und her gehen.

217

Dabei ist zu beachten: Eine Tatsache, die eine Partei behauptet, ist vom Gericht als wahrzu betrachten, wenn die andere Partei die Tatsache zugesteht (§ 288 I ZPO); dabei gilt eine Tatsache schon dann als zugestanden, wenn sie nicht ausdrücklich bestritten wird (§ 138 III ZPO). Jeder Partei wird also auferlegt, sich zu den Tatsachenbehauptungen der anderen Seite zu äußern (§ 138 II ZPO); tut sie es nicht, trägt sie den Nachteil. Zu einem Beweisverfahrenkommt es erst, wenn eine Tatsache nach Auffassung des Gerichts entscheidungserheblich und bestritten ist. Soweit der Sachverhalt unbestritten ist, wird er vom Gericht als wahr angenommen. Eine solche Art der Wahrheitsfindung rechtfertigt sich in dem Vertrauen darauf, dass eine Partei unrichtige Tatsachenbehauptungen des Gegners, die für sie ungünstig sind, ohnehin bestreiten wird.

Angenommen, in Fall 5bestreitet der Kläger die Behauptungen des Beklagten, das Darlehen sei bereits zurückgezahlt. Dann muss über diese Tatsache Beweis (durch Zeugen, Urkunden etc) erhoben werden. Der Ausgang des Prozesses hängt dann davon ab, ob die genannte Tatsache bewiesen werden kann oder nicht.

Das Verfahren endet gewöhnlich mit dem Urteildes Gerichts. Dringt K mit seiner Klage durch, so lautet der Urteilstenor: „Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 500 € zu zahlen.“ Unterliegt K, so lautet er: „Die Klage wird abgewiesen.“

5. Zur Struktur der Anspruchsnormen; Einwendungen und Einreden

218

Für das Verständnis der richterlichen Tätigkeit im Erkenntnisverfahren ist es notwendig, die Struktur der Anspruchsnormen (= derjenigen Normen, aus denen sich ein Anspruch als Rechtsfolge ergibt) näher zu betrachten. Wie gezeigt, hat jede Subsumtion von einer Norm auszugehen, welche die begehrte Rechtsfolge auslöst. Wird ein Anspruch geltend gemacht, so hat man eine Norm aufzusuchen, welche einen Anspruch des begehrten Inhalts als Rechtsfolge vorsieht. Wie eingangs gezeigt, besteht die Anspruchsnorm aus zwei Teilen: dem Tatbestandals der abstrakten Umschreibung eines Geschehensprogramms und der daran geknüpften Rechtswirkung (Rechtsfolge). Die Tätigkeit der Subsumtion besteht darin, zu prüfen, ob im vorgetragenen Sachverhalt sich die abstrakten Geschehensmerkmale des Tatbestandes wieder finden ( Rn 13 ff).

219

Dabei ist es wichtig, den Tatbestandsteil der Normgenau zu lesen und aufzubereiten. Im einfachsten Falle besteht das Geschehensprogramm in einer Addition von Geschehensmerkmalen („und“).

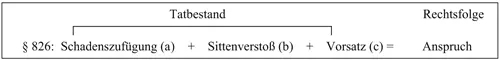

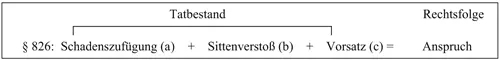

Beispiel (§ 826):

[Bild vergrößern]

Es müssen dann alle Tatbestandselemente erfüllt sein, um die Rechtsfolge auszulösen.

Es kann aber auch sein, dass zwei oder mehrere Tatbestandselemente in einem derartigen Verhältnis zueinander stehen, dass es genügt, wenn das eine oder das andere Elementgegeben ist („oder“). Stehen zwei Elemente zur Wahl (a oder b), spricht man von Alternative. „Und“ – Verknüpfungen und „Oder“ – Verknüpfungen können kombiniert sein.

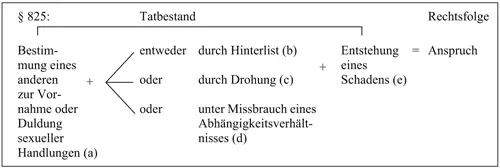

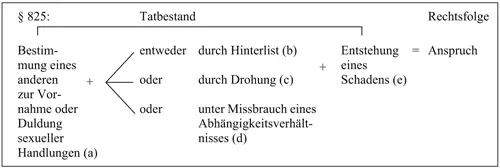

Beispiel (§ 825):

[Bild vergrößern]

Der Tatbestand ist also erfüllt, wenn a + b + e oder a + c + e oder a + d + e vorliegen.

220

Nicht selten sind Tatbestandselemente negativmit den anderen verbunden. Als Beispiel diene die Anspruchsnorm des § 832. Dort geht es um die Schadensersatzpflicht eines Aufsichtspflichtigen, wenn die zu beaufsichtigende Person einem Dritten widerrechtlich einen Schaden zufügt. § 832 I 1 besagt, welche Tatbestandselemente erfüllt sein müssen, damit ein Anspruch gegeben ist (anspruchsbegründende Tatbestandselemente). Hingegen fügt § 832 I 2 an, unter welchen Voraussetzungen der Anspruch – selbst wenn die Voraussetzungen des § 832 I 1 gegeben sind – nicht entsteht (anspruchshindernde Tatbestandselemente).

Demzufolge ergibt sich folgende Tatbestandsstruktur des § 832 I:

Widerrechtliche Schadenszufügung (a) + durch eine Person, die wegen Minderjährigkeit etc der Beaufsichtigung bedarf (b) = Anspruch auf Schadensersatz gegen den Aufsichtspflichtigen. Auch wenn a und b gegeben sind, ergibt sich gleichwohl kein Anspruch, wenn der Aufsichtspflichtige seiner Aufsichtspflicht genügt hat (c) oder der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung entstanden sein würde (d).

Die Tatbestandselemente des § 832 I 2 sind also mit den Tatbestandselementen des § 832 I 1 durch ein „und nicht“verbunden: Wenn a und b gegeben sind und nicht c oder d vorliegen, tritt die Rechtsfolge (Schadensersatzanspruch) ein.

221

Die Frage ist, warum das Gesetz die negative Verknüpfung der Elemente c und d wählt. Ohne Schwierigkeit hätte man nämlich § 832 I auch wie folgt formulieren können:

„Wer kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, die wegen Minderjährigkeit etc der Beaufsichtigung bedarf, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den diese Person einem Dritten widerrechtlich zufügt, vorausgesetzt, dass er seine Aufsichtspflicht verletzt hat und dass der Schaden bei gehöriger Aufsichtsführung ausgeblieben wäre.“

Wir hätten dann die Struktur: a + b + c + d = Anspruch. Warum hat man § 832 I nicht so formuliert?

Der Grund liegt nicht im Stilgefühl der Gesetzesverfasser. Vielmehr soll in der Formulierung der Tatbestandselemente als anspruchsbegründende und anspruchshindernde ein Regel-Ausnahme-Verhältnisausgedrückt werden. Die anspruchsbegründenden Elemente besagen, unter welchen Voraussetzungen der Anspruch regelmäßig besteht; die anspruchshindernden Elemente besagen, unter welchen Voraussetzungen er ausnahmsweise nicht besteht.

222

Für die Ermittlung des Sachverhalts, welchen das Gericht seinem Urteil zu Grunde legt, ist das von großer Bedeutung. Wir hatten gesehen, dass Beweis erhoben werden muss über alle Tatsachen, die bestritten und nach Überzeugung des Gerichts entscheidungserheblich sind. Das Beweisverfahren kann unterschiedlich enden: Entweder das Gericht hält die Tatsachenbehauptung für wahr; oder es hält sie für widerlegt; oder aber die Wahrheit der behaupteten Tatsache bleibt ungewiss. Im Falle, dass nach Überzeugung des Gerichts eine Tatsachenbehauptung weder bewiesen noch widerlegt wurde – also im Falle der Unklarheit – entsteht die Frage, wie das Gericht weiter verfahren soll. Man könnte daran denken, dass der Prozess so lange weitergeht, bis die Tatsache bewiesen oder widerlegt ist. Dann würden aber viele Prozesse überhaupt nicht enden, da viele Vorgänge nicht mehr aufgeklärt werden können. Also wird man Regeln brauchen, die besagen, welche Prozesspartei den Nachteil davon zu tragen hat, dass eine bestrittene entscheidungserhebliche Tatsache unklar geblieben ist (Verteilung der Beweislast). Im Strafprozess gilt der Grundsatz „in dubio pro reo“. Im Zivilprozess hingegen, der zwei gleichberechtigte Parteien kennt, muss eine differenzierte Regelung Platz greifen. Im Großen und Ganzen gilt der Grundsatz , dass der Kläger die Beweislast für die Tatsachen trägt, welche die anspruchsbegründenden Tatbestandselemente ausfüllen, während der Beklagte die Beweislast für diejenigen Tatsachen trägt, die anspruchshindernde Elemente ausfüllen.

Читать дальше