La microbiología también avanzaba, ya que a medida que se creaban lentes y se desarrollaban los principios ópticos para la observación astronómica, se diseñaban también para la visualización del mundo microscópico. Robert Hooke comenzó a usar el microscopio como elemento de uso científico, pero Antonie van Leeuwenhoek perfeccionó la técnica y mediante el uso de lupas y describió, en el periodo de 1676 a 1683, unos seres microscópicos que denominó animalículos; posteriormente, denominados como anguilas del vinagre por Louis Joblot a inicios del siglo xviii. Con el paso de los años, los microscópicos adquirieron un carácter más complejo al igual que las técnicas de preparación, montaje y visualización de estructuras, hasta que, en 1876, Robert Koch visualiza el agente causal del carbunco el Bacillus anthracis y, en 1882, el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis agente causal de la tuberculosis. Después de esto, entre 1874 y 1900, se describieron todos los agentes causales de las enfermedades de origen bacteriano de la época. En 1892, Dimitri Iwanowsky y, en 1899, Martinus Beijerinck, de manera independiente, descubren el virus del mosaico del tabaco, dando paso así al inicio de la virología (Osorio, 2017).

Como se mencionó anteriormente, las actividades de saneamiento ambiental han sido medidas útiles para la prevención y mitigación de los eventos con potencial pandémico; sin embargo, hay una actividad que impacta de manera significativa en disminución de la carga microbiana, que también tiene un desarrollo importante a lo largo de la historia: el lavado de las manos como mecanismo para limitar la cadena de transmisión. En Mesopotamia, se documentó por primera vez una receta de jabón, que se hacía con una mezcla de cenizas y grasa; en Egipto también realizaban jabones con aceites animales, vegetales y sal alcalina, que usaban para limpiar el cuerpo con fines higiénicos y espirituales. Este tipo de actividad también se describió en los israelitas, que, incluso, consideraban que al entrar en contacto con alguna superficie contaminada así se lavaran con jabón, esta contaminación persistía a lo largo de los días. En esta época, ya se empleaban fórmulas jabonosas para la limpieza, aun desconociendo el mecanismo de acción de esta actividad. El uso del jabón en la medicina fue recomendado por Galeno de Pérgamo en el siglo ii d. C. y, para el siglo xiii, ya se fabricaba jabón en varias ciudades de Inglaterra e inicia su exportación a España. En el siglo xvii, el lavado de manos era ampliamente difundido en Occidente. En religiones como la islámica, sij, budismo japonés, africanas, se recomienda el lavado de manos como práctica habitual (Vermeil et al., 2018).

Otra línea de evolución de la higiene es el desarrollo de compuestos químicos de limpieza y desinfección. En ese contexto, en 1770 Carl Wilhem Scheel logra sintetizar el cloro, llamado así en 1810 por Humphry Davy quien además lo reconoció como un elemento. La lejía o solución de hipoclorito de sodio fue desarrollada en 1820 por Antoine Germain Labarraque, desde allí empezó a emplearse como sustancia desinfectante. A finales de este mismo siglo, el Dr. Alexander Gordon escribió un tratado acerca de la asociación entre la fiebre puerperal y las intervenciones médicas por parte del personal de salud, sugiriendo que, aunque los pacientes se cambiaran de ropa, si el personal de salud no lo hacía también, paciente tras paciente, estos se convertirían en una fuente de contagio de las enfermedades. Este fue el primer momento en donde se esbozó la asociación de la higiene y el desarrollo de infecciones, pero al no comprenderse adecuadamente la relación entre los sucesos no se implementaron cambios. Fue hasta mediados del siglo xix que los doctores Oliver Wendell Holmes e Ignace Philip Semmelweis identificaron que la fuente de contagio de la fiebre puerperal en las maternas eran las manos infectadas del personal de salud y que estos microorganismos eran adquiridos después de trabajar en las salas de autopsias. El Dr. Semmelweis demostró también que estas partículas contaminantes no solo afectaban a las maternas, sino que tenían la capacidad de infectar a cualquier individuo en cualquier lugar del hospital. La implementación de la higiene de manos como práctica antes de cualquier parto sugerida por el Dr. Semmelweis no fue tenida en cuenta, él perdió su trabajo y murió sin que se reconociera su valioso aporte a la salud pública, actualmente se considera como el padre de la higiene de manos (Vermeil et al., 2018).

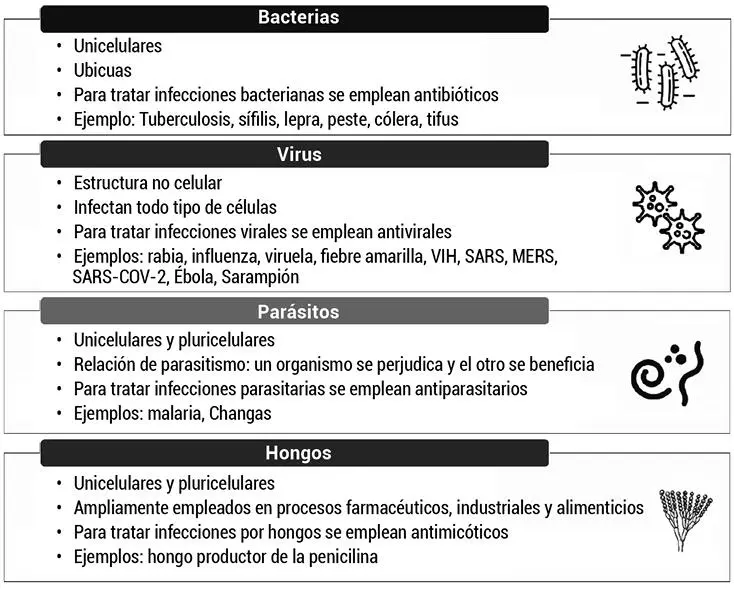

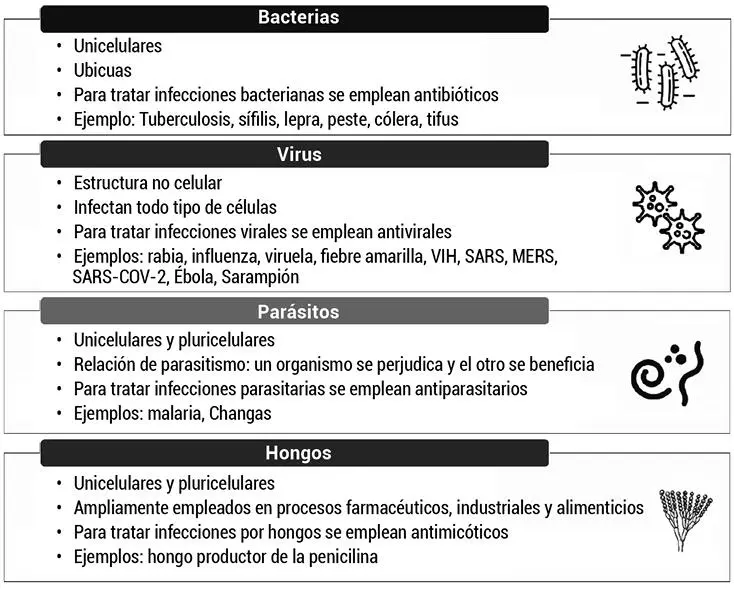

En términos generales, estos hitos históricos permitieron la evolución de ciencias como la medicina, la epidemiología y la microbiología, ya que, a medida que se presentaban las enfermedades, se iban buscando estrategias de diagnóstico, prevención, control y tratamiento. Sin embargo, cada uno de los eventos pandémicos tiene características particulares de índole microbiológico, epidemiológico y de abordaje desde la salud pública, enmarcados en el momento histórico en que ocurrieron y las relaciones sociopolíticas de la época. Los eventos que se presentarán a continuación son producidos por microrganismos patógenos, principalmente bacterias y virus. Estos dos tipos de microrganismos se asocian a pandemias debido a su capacidad para infectar rápidamente cualquier tipo de célula de cualquier organismo y su alta dispersión. Las principales características de los microorganismos se describen en la figura 3. Es importante resaltar que la mayoría de las bacterias y hongos son benéficos en diferentes procesos corporales y son ampliamente utilizados en procesos industriales, ambientales y biotecnológicos.

Figura 3. Características generales de los microorganismos

Fuente: elaboración propia.

Peste bubónica

La capacidad de esta bacteria de transmitirse por medio de aerosoles, la gravedad de la enfermedad y la alta mortalidad asociada a la forma neumónica convierte a la peste en una potencial arma biológica. (Brooks et al., 2013, p. 276)

La peste bubónica es una enfermedad zoonótica (enfermedad que se transmite de los animales a las personas) producida por la bacteria Yersinia pestis. Esta bacteria se encuentra principalmente en mamíferos pequeños como ratas, ratones, ardillas y conejos, estos animales se infestan con pulgas Xenopsylla cheopis, que ingieren la bacteria tras alimentarse de sangre y se transmite al humano mediante la picadura de la pulga (forma bubónica). Una persona infectada y que presente manifestaciones respiratorias puede transmitir la enfermedad a otras personas sanas, diseminando la infección. La enfermedad tiene un periodo de incubación, es decir, el tiempo transcurrido entre la infección y la aparición de signos y síntomas, de 1 a 7 días; las manifestaciones clínicas van a depender del mecanismo de transmisión, la forma bubónica, que, generalmente, consiste en fiebre elevada, inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos, que produce la presencia de grandes nódulos o bubones en el cuello, la ingle o las axilas. Tiene, también, una forma septicémica caracterizada por la invasión de la bacteria al torrente sanguíneo y la presencia de alteración del estado mental, daño renal y cardíaco, acompañado de neumonía e inflamación de las meninges (tejido que recubre todo el sistema nervioso central); lo que lleva al desarrollo de lesiones hemorrágicas y necróticas en cualquier órgano. Cuando la transmisión ocurre por vía respiratoria, la bacteria se aloja en los pulmones causando una neumonía grave con la siguiente sintomatología: dolor en el pecho, tos y severa dificultad respiratoria, que tiene un mal pronóstico por la severidad de los síntomas. Se cuenta con tratamiento específico, sin embargo, si no se detecta y se le da tratamiento de manera oportuna la peste, en la forma bubónica, puede tener una tasa de mortalidad cercana al 50%, y, en la forma neumónica, la mortalidad aumenta a casi al 100% (Brooks et al., 2013).

Читать дальше