El 31 de diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, China, se decreta un brote de coronavirus. A este anuncio le siguen una serie de eventos ocurridos rápidamente, tales como: la descripción del agente patógeno, la identificación de los mecanismos de transmisión, la organización de equipos de trabajo multidisciplinarios y la toma de decisiones que redujeran el contagio. Sin embargo, debido a la potencial dispersión mundial del virus; el 31 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (oms) declara emergencia internacional como un mecanismo de movilización de recursos económicos, materiales y humanos, y estrategias para la mitigación del evento a nivel mundial. Es así como la enfermedad por coronavirus deja de ser un brote para convertirse en una epidemia con capacidad pandémica. Paulatinamente, fueron ingresando a la cotidianidad unos términos que antes eran desconocidos para la mayoría de las personas, además de unas medidas preventivas, que eran aplicadas en situaciones muy específicas, pero no a nivel masivo. Aunque novedoso para este tiempo, a lo largo de la historia el mundo se ha enfrentado a varios eventos pandémicos, con características específicas condicionadas por el territorio, la biología de los microorganismos, los avances en la ciencia, la tecnología, la interconexión y la vinculación cada vez más estrecha entre los animales, el ambiente y los humanos. Estos aspectos serán tratados en este capítulo con una mirada desde la salud pública y con la finalidad de presentar los elementos característicos de las pandemias más importantes de la historia.

Brote, epidemia y pandemia

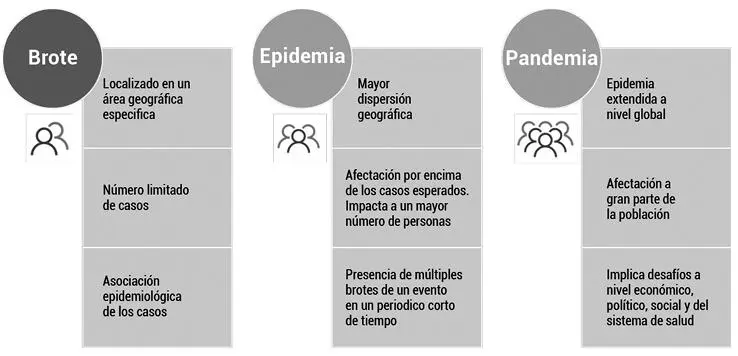

Con los términos brote, epidemia y pandemia se pretende dimensionar la magnitud y respuesta que se debe tener frente a cada uno de los eventos e identificar sus características. En epidemiología, se denomina evento a cualquier suceso que influya en la salud de las personas, por ejemplo, las enfermedades o daños a la salud. Cada país determina los eventos de interés a los cuales se les hará un monitoreo constante y se enfocarán la mayoría de los esfuerzos, ya que, generalmente, si aparecen en un número elevado o por encima de lo esperado pueden ocasionar impactos significativos en las poblaciones (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, mintic, 2020).

Cuando un individuo tiene manifestaciones clínicas, características epidemiológicas y elementos diagnósticos de un evento se considera como un caso. En términos generales, pueden existir casos sospechosos (se tienen indicios de tener una enfermedad), probables (presentan manifestaciones clínicas de una enfermedad, pero no se ha confirmado) y confirmados (se realiza una prueba diagnóstica de laboratorio que confirma la presencia de la enfermedad). Esta clasificación permite analizar la situación, llevar a cabo acciones oportunas, recolectar datos y tomar decisiones acordes a los eventos en un tiempo y en un territorio (Organización Panamericana de la Salud, ops, 2020).

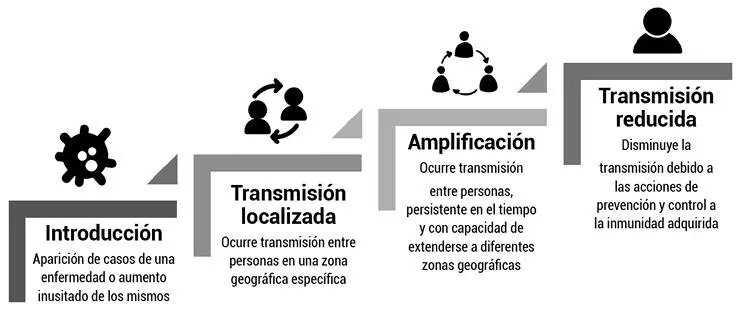

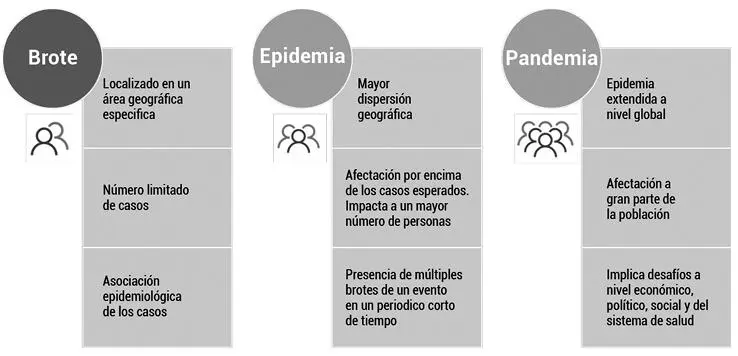

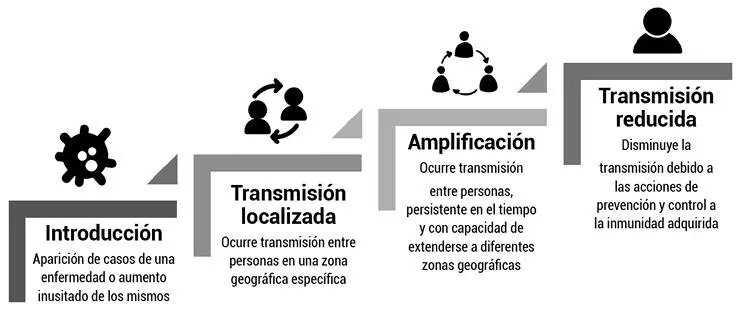

Cuando se presentan dos o más casos de una enfermedad que se encuentren asociados epidemiológicamente se considera que existe un brote. También se denomina brote a la presencia de casos de una enfermedad poco frecuente y al aumento del número de casos de un evento por encima del esperado. Los brotes se pueden controlar de forma rápida, ya que están localizados en un espacio geográfico determinado, permitiendo el seguimiento de todas las personas que estuvieron en contacto. Sin embargo, cuando el número de casos es muy alto, o hay múltiples brotes simultáneos que se extienden en varias zonas geográficas y ocurren en un periodo específico de tiempo, se empieza a hablar de epidemia. En las epidemias se tienen en cuenta aspectos como velocidad de contagio, infectividad del microorganismo, mecanismo de transmisión, periodo de incubación, tamaño de la población susceptible y medidas inmediatas de control, las cuales se deben tener en cuenta en todas las fases de la epidemia (figura 1). Se denomina “pandemia” a una epidemia que trasciende fronteras y se dispersa a nivel mundial, afectando a un gran número de personas. En la figura 2, a manera de resumen, se especifican las características más relevantes de los términos brote, epidemia y pandemia (ops, 2020).

Figura 1. Fases generales de desarrollo de una epidemia

Fuente: tomado de ops (2020).

Figura 2. Comparación entre brote, epidemia y pandemia

Fuente: tomado de ops (2020).

Historia y características de los eventos pandémicos

Con el desarrollo de la escritura y de los mecanismos gráficos de comunicación, se empiezan a describir algunas enfermedades, principalmente de origen infeccioso, que afectaban a un gran número de personas. Cerca del año 2000 a. C., en el papiro de Ebers, se hace mención de unas fiebres pestilentes, que enfermaban a la población que vivía en las laderas del río Nilo. Se cree, en la actualidad, que hacían referencia a la malaria, que se asociaba a un aire mal oliente proveniente de fuentes de agua. Hay evidencia de lesiones dérmicas sugerentes de viruela o lepra en momias que datan de hace 2000 y 3000 años en Egipto, donde también rendían culto a Sekmeth, diosa de la peste. En los textos sagrados como la Biblia, el Corán y el Talmud también hay evidencia escrita de enfermedades infecciosas que denominaban pestes. Estos eventos tenían la particularidad de que afectaban a gran parte de la población, se creía que eran contagiosos y significaban un reto en la identificación y control. En ese contexto, también surgen las primeras medidas preventivas tales como el aseo corporal, el lavado periódico de las manos, el buen manejo de los alimentos, el aislamiento de los enfermos, la circuncisión y la inhumación de los cadáveres. Posteriormente, se encuentra asociación entre la salud de las personas y el ambiente en que vivían, lo que dio inicio a los primeros esbozos de saneamiento ambiental, que incluía, entre otros, al agua potable, el alcantarillado, el manejo de excretas y la limpieza de las calles. Estos elementos ocasionan que se dejara de atribuir las afecciones a la salud a episodios mágico-religiosos, aunque después se retomaría esta concepción, y se empezaran a asociar con el ambiente y los hábitos de vida, promoviendo en las sociedades medidas como alimentación saludable, actividad física constante y ambiente limpio, que incluía aire, agua y medio físico.

En los siglos v y vi d. C., una plaga azotó gran parte del mundo y ahí se empezó a usar el término epidemia, proveniente del griego epi, por sobre, y demos, pueblo, haciendo referencia a una enfermedad que afecta a un gran número de personas en diferentes comunidades. Dicho término se empieza a emplear a nivel mundial en el siglo xiv durante el desarrollo de la peste bubónica en Europa que, según estimaciones, ocasionó la muerte de 10 000 personas cada día (López-Moreno, Garrido-Latorre y Hernández-Ávila, 2000; Vögele, Knöll y Noack, 2016).

Anteriormente, las pandemias se presentaban en momentos de la historia en que sucedían grandes cambios políticos, sociales y económicos, tales como conquistas de territorios e independencias, que permitían la diseminación de los microorganismos debido a los movimientos poblacionales; la domesticación de animales, que aumentaba la probabilidad de contacto con microorganismos principalmente de origen selvático; guerras civiles, que promovían la migración, el traspaso fronterizo y la creciente urbanización (Youngerman, 2008). En el marco de esas pandemias, se desarrollaron ciencias como la microbiología y la epidemiología. Uno de los hitos más importantes ocurre en 1546 con la publicación del libro De contagione et contagiosis morbis et eorum curatione en que se describe que las enfermedades como lepra, peste, tifus, sarna, rabia, erisipela, ántrax, tracoma y sífilis eran producidas por semillas vivas capaces de generar enfermedad. Allí es donde se determina, por primera vez, la capacidad contagiosa de las infecciones y tres mecanismos de transmisión: contacto directo, contacto por fómites (vector pasivo) y contacto por partículas dispersas en el aire. A este médico se le atribuye reconocer a la infección como causa y la epidemia como consecuencia (López-Moreno et al., 2000; Osorio, 2017).

Читать дальше