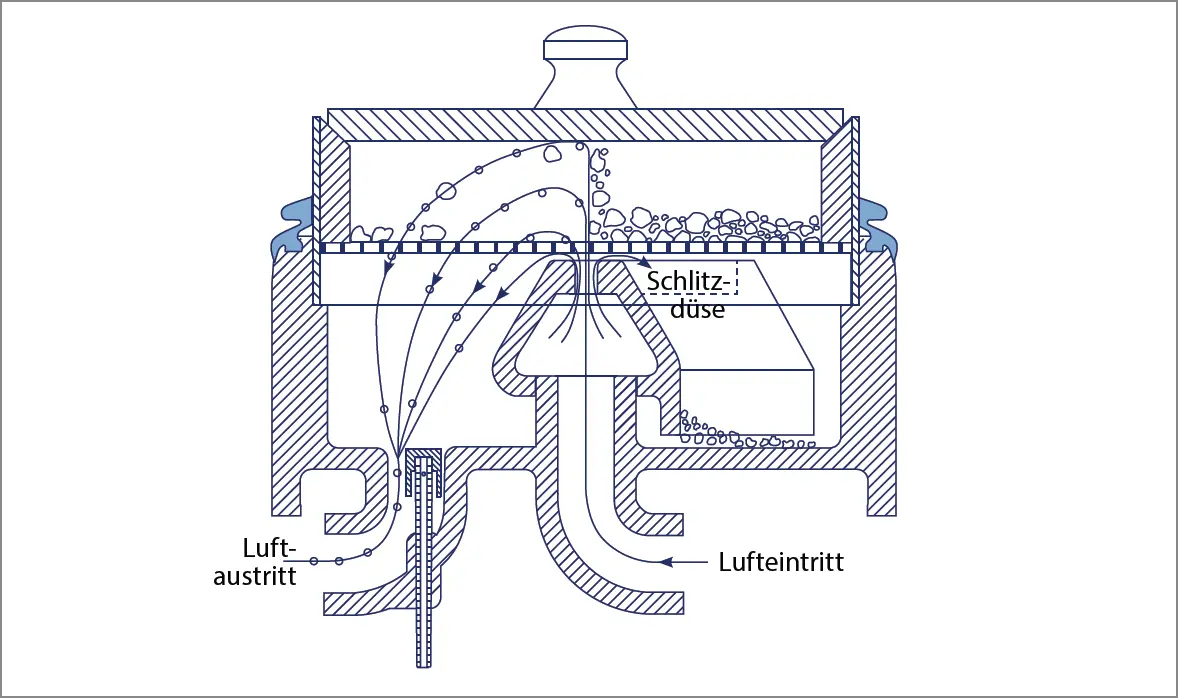

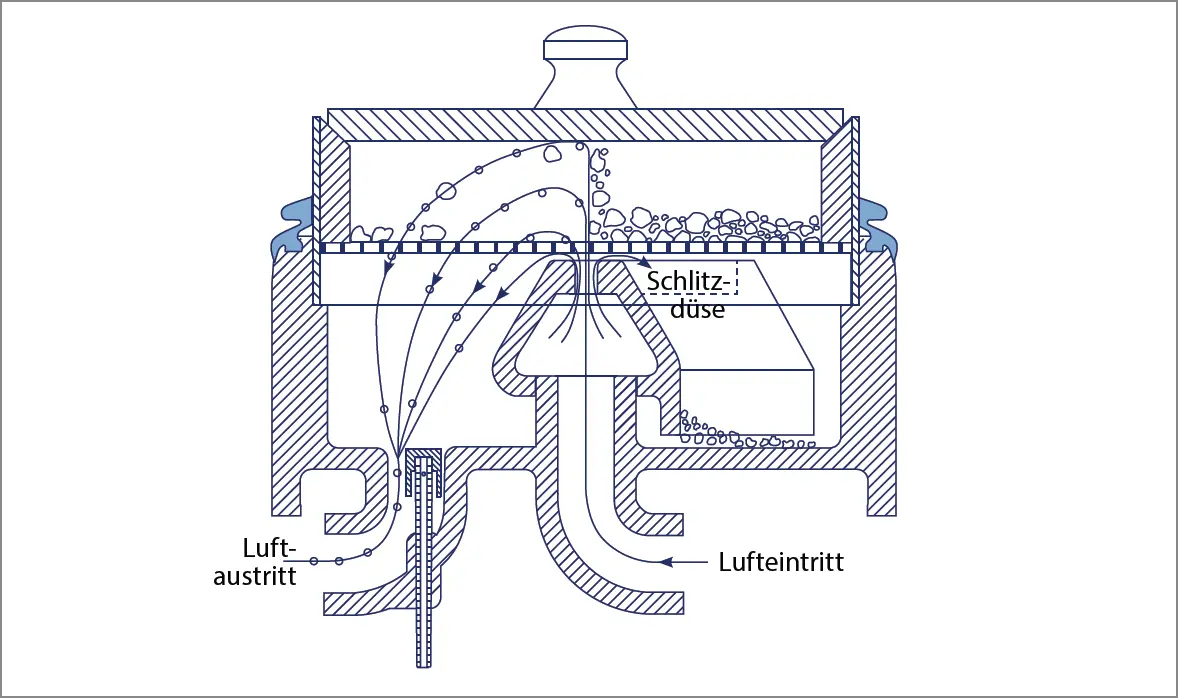

Abb. 1.27:Luftstrahlsieb, Firma Alpine [1.28]

1.5.2.3Laserbeugungsspektrometer (Streulichtmessung)

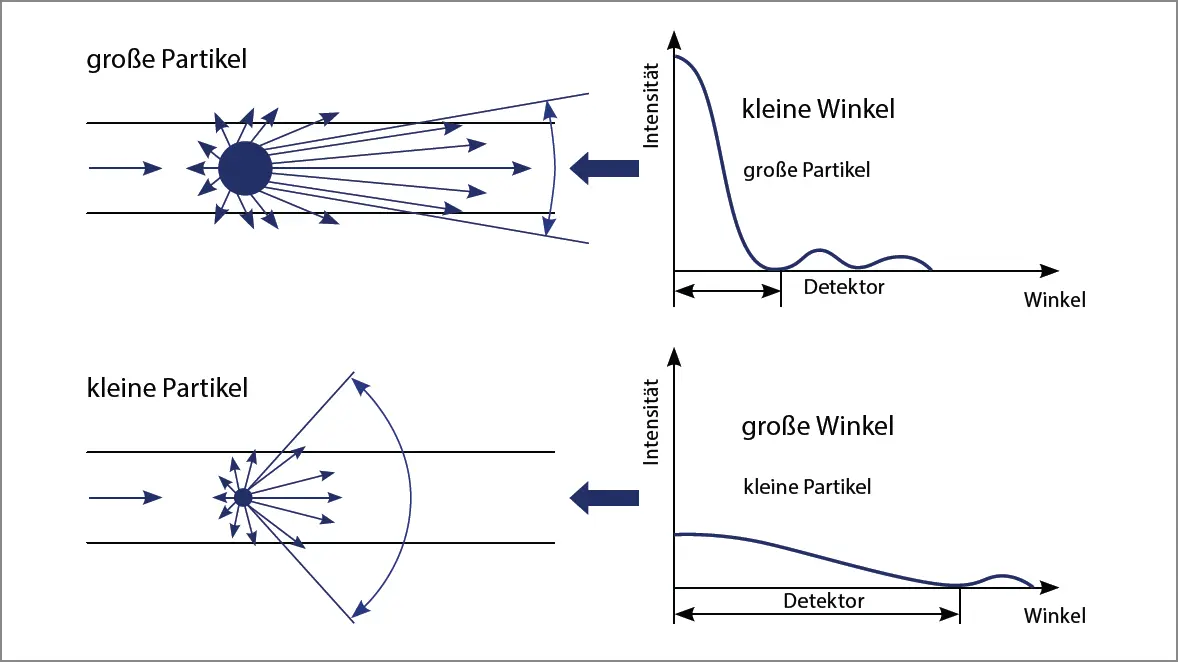

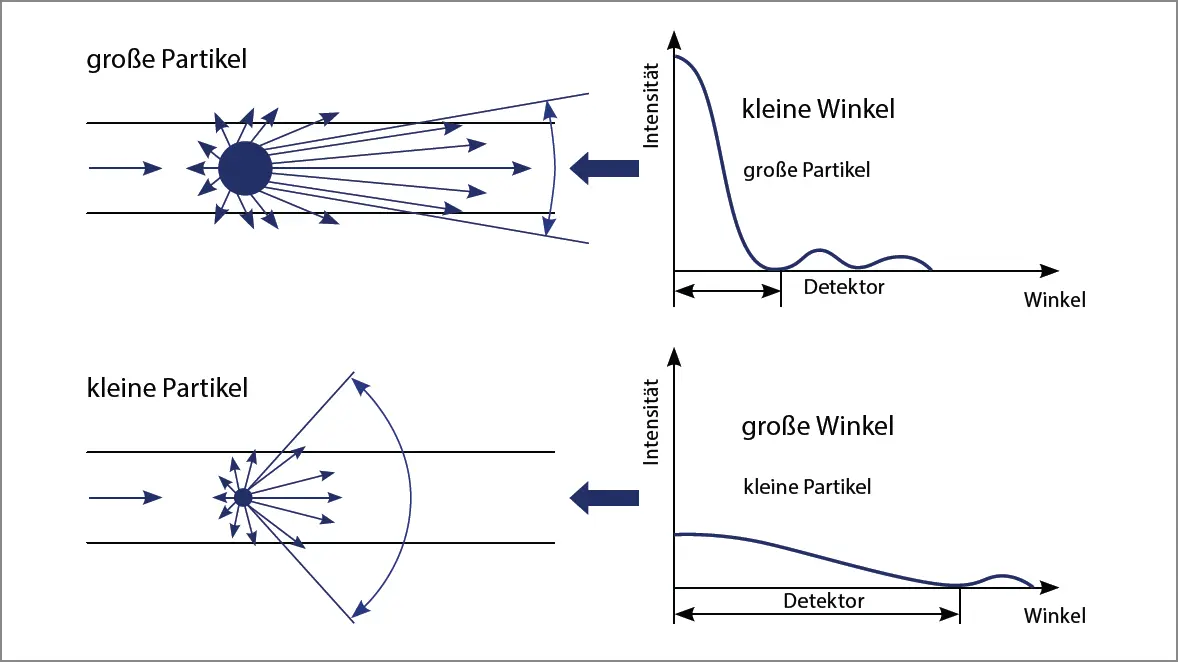

Wenn eine ebene Lichtwelle (Wellenlänge λ) auf eine kugelförmige Partikel (d, Brechungsindex n) trifft, so tritt z. T. eine Streuung (Beugung, Brechung, Reflexion) der Welle ein. Die oben angeführte Messmethode basiert auf dem optischen Prinzip der Lichtbeugung, wobei der Beugungsanteil in Vorwärtsrichtung (Fraunhofer’sche Beugung) erfasst wird. Dabei verursachen kleine Partikeln einen breiten Beugungswinkel mit geringer Intensität, während große Partikeln das Licht in einem kleinen Winkel mit hoher Intensität beugen ( Abb. 1.28). Der Messvorgang besteht darin, dass die pulverförmige Probe in den Luftstrahl gebracht, dort dispergiert und mittels einer Düse senkrecht zur optischen Achse des Systems durch den Strahlengang des Lasers geleitet wird. Die Sammellinse bündelt die durch die Partikeln entstehenden Beugungsspektren und bildet sie auf den in der Brennebene angeordneten Multielementdetektor ab. Aus der am Detektor aufgenommenen Intensitätsverteilung kann über komplexe mathematische Verfahren auf die Partikelgrößenverteilung geschlossen werden. Je nach Einstellung der Brennweite ergibt sich ein Messbereich von 0,5–1750 μm.

Abb. 1.28:Messprinzip der Laserbeugung

Um Bilder mit Computersystemen verarbeiten zu können, müssen sie in Datenformate umgesetzt werden. Diesen Vorgang nennt man Digitalisierung. Das Objekt oder eine mikroskopische Vergrößerung davon wird als Bild durch eine CCD-Kamera erfasst. Das digitale Bild ist aus sehr vielen Bildelementen, den Pixeln aufgebaut, wobei jedem Pixel eine Farbtiefe bzw. ein Grauwert zugeordnet wird. Mittels Bildanalysesoftware wird eine pixelweise Umwandlung des Grauwertebilds in ein Schwarz-Weiß-Bild (Binärbild) durch eine eingestellte Grauwertschwelle vorgenommen. Die Rasterflächen werden somit in Schwarz (= 0) oder Weiß (= 1) dargestellt. Damit ergeben sich eindeutig einzelne, erkennbare Objekte. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen den Einzelpartikeln und die Differenzierbarkeit der Partikel gegenüber dem Hintergrund. Dazu werden Helligkeit und Kontrast vor dem Binarisieren mittels der Software überarbeitet. Als Messgrößen werden Fläche, Umfang, Durchmesser etc. ausgewertet.

1.6ZERKLEINERUNG DES MALZES

1.6.1AUFGABEN

Dem Prozessschritt des Schrotens kommt im Rahmen der Würzebereitung eine wichtige Funktion zu, wobei zwei völlig konträren Zielen Rechnung getragen werden muss.

Zum einen soll das Malz so zerkleinert werden, dass die physikalischen und chemisch-biologischen Vorgänge beim Maischen optimal ablaufen. Angestrebt werden die schnelle Lösung und vollständige Umsetzung der Malzinhaltsstoffe. Ziel des Maischens ist es, maximalen Extrakt bei technologisch idealer Würzezusammensetzung für den angestrebten Biertyp zu erhalten. Eine optimierte Schrotqualität bewirkt kürzere Verzuckerungszeiten, höhere Endvergärungsgrade, geringere Treberverluste (= höhere Ausbeute) und eine verbesserte Jodnormalität der Würzen. Weiterhin können die üblichen Schwankungen der Malzqualität bis zu einem gewissen Maß ausgeglichen werden.

Zum anderen muss der nachfolgenden Trenntechnik Rechnung getragen werden. Man will eine schnellstmögliche Abtrennung der Festbestandteile bei optimaler Ausbeute. Hierbei müssen die existierenden Trennsysteme differenziert betrachtet werden:

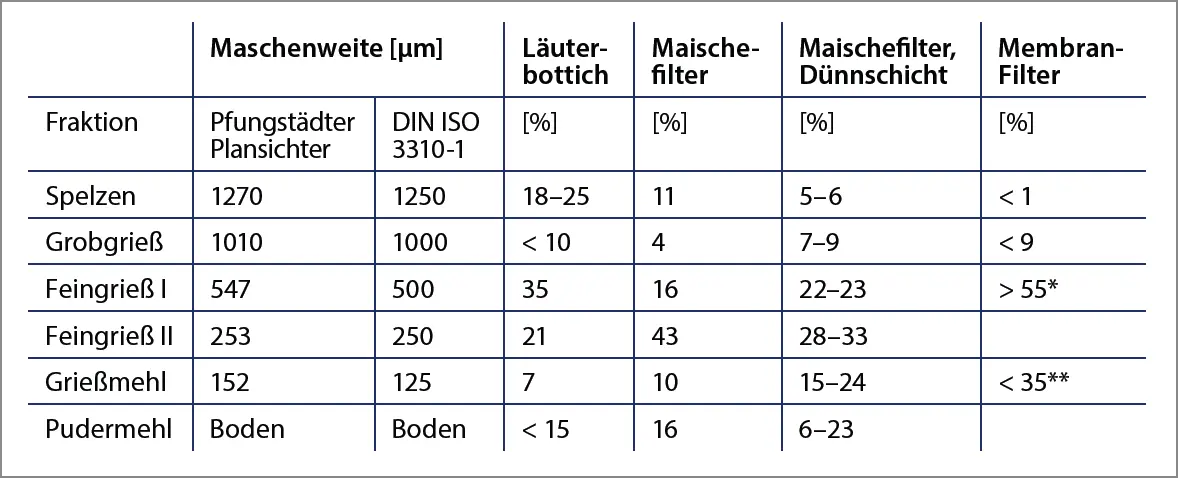

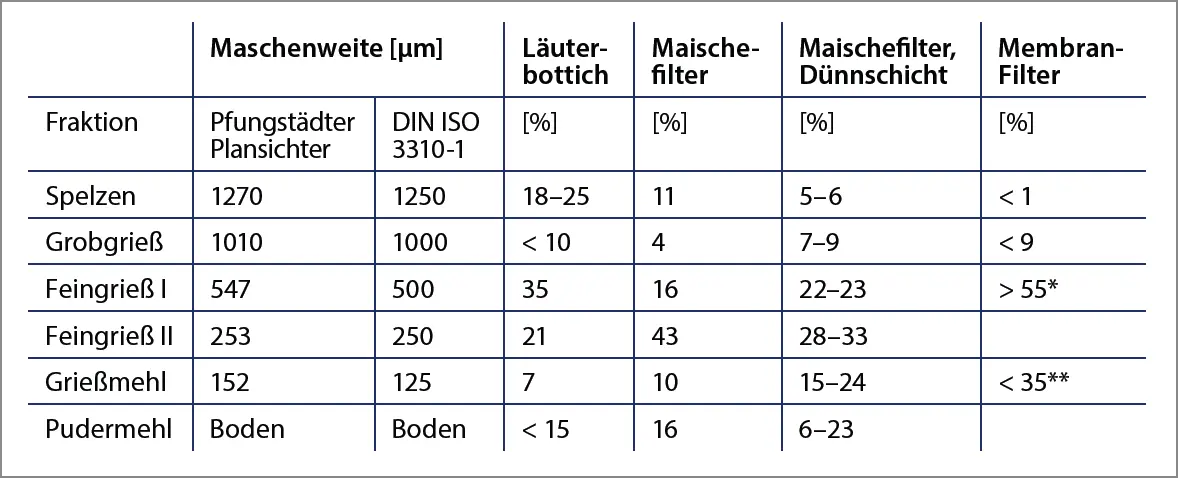

Bei Läuterbottichbetrieb ist die Ausbildung einer Filterschicht notwendig, die es ermöglicht, Vorderwürze und Nachgüsse bei optimaler Ausbeute in weniger als zwei Stunden zu gewinnen. Die Spelzen sind innerhalb der Treber für die Ausbildung einer lockeren, gut durchlässigen Treberschicht verantwortlich. Je feiner die Vermahlung der Spelzen ist, um so weniger durchlässig wird die Treberschicht. Dies ist vor allem bei Hochleistungsbottichen (bis 14 Sude pro 24 h) von größter Bedeutung. Grundvoraussetzung hierfür ist der Erhalt der Spelzenfraktion mit einem Anteil von ca. 18 bis 25 % ( Tab. 1.4). Von Belang sind also nicht nur die puren Spelzen, sondern auch ein bestimmter Prozentsatz an Grießen, die als “Distanzstücke” fungieren [1.15]. Erhaltene und gut ausgemahlene Spelzen ergeben ein hohes Spelzenvolumen (Soll > 700 ml/100 g). Der Pudermehlanteil ist auch eine wichtige Fraktion der Schrotsortierung. Die weitgehende Vermahlung des Mehlkörpers des Malzes ist zwar für die enzymatische Angreifbarkeit während des Maischens förderlich, die Durchlässigkeit der Treberschicht wird jedoch stark herabgesetzt. Bei zu feinem Schrot besteht insgesamt die Gefahr einer unvollständigen oder zumindest erschwerten Auswaschung. Daraus folgt, dass mit sinkendem Spelzenanteil die Aufhacktechnik optimiert bzw. ein alternatives Trennverfahren zum Läuterbottich zum Einsatz kommt wie beim klassischen Maischefilterbetrieb (6–8 cm) mit einem tendenziell feineren Schrot mit ca. 11 % Spelzenanteil.

Neuere Maischefilterbauarten (= Dünnschichtfilter 4,5 cm) sind in der Lage, ein mittels Hammermühle hergestelltes Pulverschrot (> 70 % < 150 μm) zu verarbeiten.

Tab. 1.4:Schrotsortierung für verschiedene Läutersysteme [1.29]

*Summe Feingrieß I u. II, **Summe Grieß- und Pudermehl

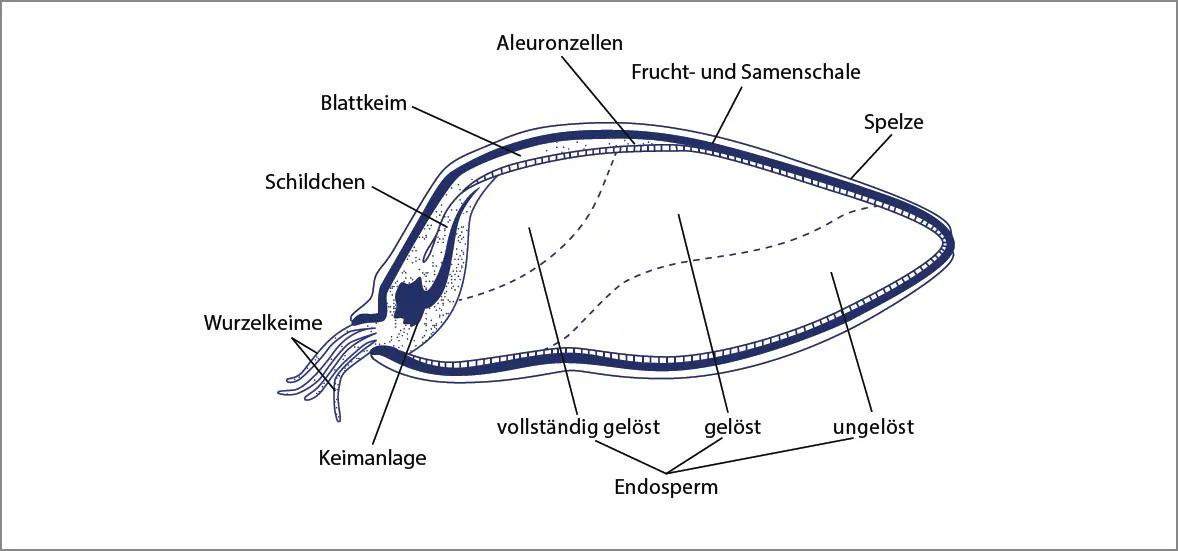

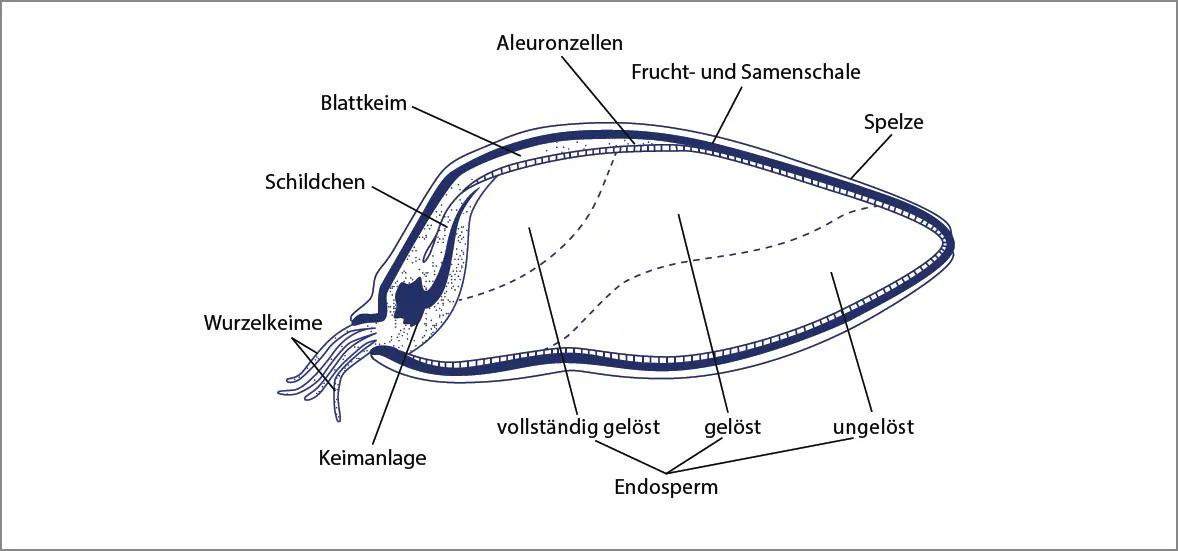

Die Begriffe Malzqualität und Malzlösung stehen in engem Zusammenhang. Per Definition nach Lüers [1.30]liefert die Gesamtheit aller Methoden rückblickend ein Urteil über das Ausmaß der beim Mälzen stattgefundenen Veränderungen und vorausschauend Anhaltspunkte über die Verarbeitbarkeit des Malzes beim Brauprozess. Dies wird unter dem Begriff „Auflösungsgrad“ zusammengefasst. Die elementaren Veränderungen des Korns während des Keimprozesses betreffen neben den Wachstumserscheinungen des Blatt- und Wurzelkeims Umsetzungen im Mehlkörper, die durch bestimmte Enzymgruppen den Abbau hochmolekularer Reservestoffe in niedermolekulare Produkte bewirken. Palmer [1.31]stellte anlässlich des EBC-Congresses 1971 den Verlauf der Auflösung im Malzkorn schematisiert dar ( Abb. 1.29).

Abb. 1.29:Gekeimtes Gerstenkorn [1.31]

Demnach verläuft die Auflösung vom Keimling parallel zum Schildchen auf der Rückenseite des Korns rascher. Diese Hypothese stellten Brown und Morris bereits 1890 auf [1.32]. Demzufolge ist das Korn unterschiedlich hart und man erhält ungleiche Mahlprodukte. Die Grobgrieße an der Spitze sind enzymarm sowie schwer aufschließbar und stellen beim Schroten einen Widerstand dar. Bei den Feingrießen, die sich bevorzugt in der unteren und z. T. mittleren Kornregion befinden, sind die Zellwände bereits abgebaut. Das bedarf keiner weiteren Zerkleinerung und liefert die Hauptmenge an Extraktbildnern. Sowohl Feingrieße als auch Mehl sind wasserlöslich oder enzymatisch gut angreifbar.

Читать дальше