Es existieren zwei international gebräuchliche Klassifikationssysteme, die möglichst vollständig die relevanten Phänomene beschreiben sollen, zum einen die International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-11; WHO, 2018), die von der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben wird. Psychische Störungen werden dort im Kapitel 6 (»Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders«) beschrieben. Das andere, weitverbreitete Klassifikationssystem ist das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fifth Edition (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013). Beide Kompendien sind sich in den letzten Fassungen in ihrer Struktur und der Beschreibung der erfassten Phänomene sehr ähnlich, da beide auf dem aktuellen Forschungsstand basieren. Beide haben das Ziel, psychische Störungen zu beschreiben, z. B. indem klare Kriterien aufgestellt werden, die für eine Diagnosestellung notwendig und hinreichend sind. Unterschiede ergeben sich dagegen im Detailliertheitsgrad, da die relativ neue ICD-11 noch nicht vollständig ausgearbeitet ist. Zum anderen spezifiziert sie bereits psychische Störungen wie die Computerspieleabhängigkeit (»6C51.0 Gaming disorder, predominantly online«), die im DSM-5 noch als »Condition for Future Research« gelistet sind. Trotz dieser Unterschiede gelten beide Manuale international als anerkannt und Beschreibungen der folgenden Kapitel werden sich zum Teil auf diese stützen.

Beide Systeme vermeiden es, ursächliche Erklärungen für die Entstehung dieser Störungen anzugeben, da solche Erklärungen an spezifische Theorien geknüpft sind. Aus diesem Grund werden auch Bezeichnungen vermieden, die sich auf eine spezifische Theorie beziehen. So findet sich beispielsweise der Begriff »Neurose« nicht mehr, da dieser auf dem Erklärungsmodell tiefenpsychologischer Theorien basiert. Dieser Umstand ist vor allem deshalb wichtig, da Diagnosen sehr schnell den Charakter einer ursächlichen Erklärung bekommen, obwohl sie lediglich Beschreibungen sind.

1.3 Was ist eine Verhaltensauffälligkeit?

Die Abgrenzung zwischen dem, was wir als normales Erleben und Verhalten einerseits und als psychische Störung andererseits bezeichnen, ist fließend (American Psychiatric Association, 2013, S. 14; Butcher et al., 2009, S. 5 ff.). Obwohl ein Konsens darüber besteht, welche Phänomene zu den psychischen Störungen gezählt werden, existiert kein Set an notwendigen und hinreichenden Bedingungen, die für eine Grenzziehung verwendet werden könnten. Häufig werden verschiedene Merkmale beschrieben und je mehr dieser Aspekte vorliegen, desto eher wird das betreffende Verhalten als Störung bezeichnet:

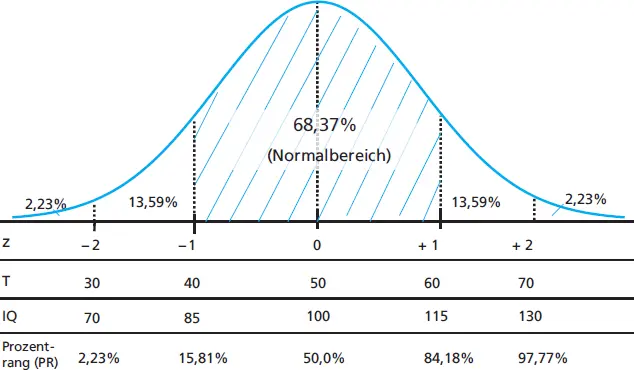

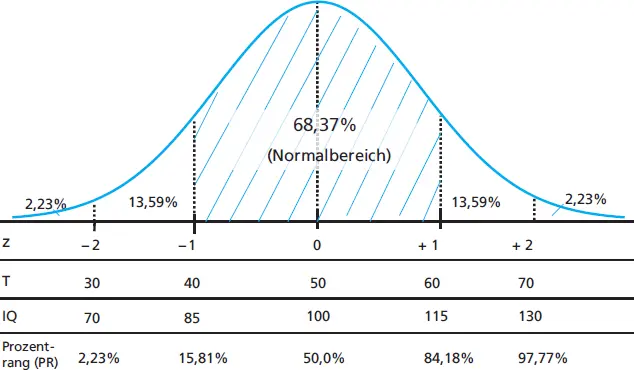

1. Statistische Seltenheit

Alle menschlichen Verhaltensweisen weisen in einer Population eine breite Verteilung auf und diese Verteilung folgt sehr oft einer Normalverteilung. Eine Normalverteilung entsteht immer dann, wenn verschiedene Faktoren unabhängig voneinander additiv zusammenwirken. Die Verteilung lässt sich exakt anhand des Mittelwerts (= M) und der Standardabweichung (= SD; ein Maß für die Streuung der Werte) beschreiben und sie weist den großen Vorteil auf, dass die Fläche unter der Kurve genau bekannt ist. Im Bereich zwischen −1 und +1 Standardabweichungen (  Abb. 1.2) befinden sich mehr als zwei Drittel aller Fälle und mit steigendem Abstand zum Mittelwert nähert sich die Kurve der x-Achse an. Im Bereich zwischen −2 und −1 SD (= z-Werte) und +1 bis +2 SD befinden sich jeweils 13,6 % der Fälle und außerhalb von + 2 SD befinden sich insgesamt weniger als 4,5 % der Personen. Diese Häufigkeitsinformationen können genutzt werden, um die Außergewöhnlichkeit von Phänomenen einzuschätzen. Zu diesem Zweck werden bei der Konstruktion psychologischer Testverfahren die Werte in sogenannte Normwerte umgewandelt, wovon es viele verschiedene Skalen gibt (z. B. z, T, IQ, Prozentrang etc.). Damit man von einer psychischen Besonderheit spricht, wird i. d. R. eine deutliche Abweichung vom Mittelwert gefordert, also beispielsweise Werte kleiner −1.0, −1.5 oder− 2.0 SD vom Mittelwert. Beim IQ ist beispielsweise der Skalenmittelwert auf 100 festgesetzt und die Standardabweichung beträgt 15. Eine Person, die eine Standardabweichung unter dem Durchschnitt liegt, hat dementsprechend einen IQ von 85 (

Abb. 1.2) befinden sich mehr als zwei Drittel aller Fälle und mit steigendem Abstand zum Mittelwert nähert sich die Kurve der x-Achse an. Im Bereich zwischen −2 und −1 SD (= z-Werte) und +1 bis +2 SD befinden sich jeweils 13,6 % der Fälle und außerhalb von + 2 SD befinden sich insgesamt weniger als 4,5 % der Personen. Diese Häufigkeitsinformationen können genutzt werden, um die Außergewöhnlichkeit von Phänomenen einzuschätzen. Zu diesem Zweck werden bei der Konstruktion psychologischer Testverfahren die Werte in sogenannte Normwerte umgewandelt, wovon es viele verschiedene Skalen gibt (z. B. z, T, IQ, Prozentrang etc.). Damit man von einer psychischen Besonderheit spricht, wird i. d. R. eine deutliche Abweichung vom Mittelwert gefordert, also beispielsweise Werte kleiner −1.0, −1.5 oder− 2.0 SD vom Mittelwert. Beim IQ ist beispielsweise der Skalenmittelwert auf 100 festgesetzt und die Standardabweichung beträgt 15. Eine Person, die eine Standardabweichung unter dem Durchschnitt liegt, hat dementsprechend einen IQ von 85 (  Kap. 2.4). Eine statistische Seltenheit alleine ist aber noch keine Auffälligkeit. Jeder Mensch hat zahlreiche ungewöhnliche Eigenschaften, die nicht weiter klinisch bedeutsam sind, wie z. B. besondere Interessen oder Fähigkeiten.

Kap. 2.4). Eine statistische Seltenheit alleine ist aber noch keine Auffälligkeit. Jeder Mensch hat zahlreiche ungewöhnliche Eigenschaften, die nicht weiter klinisch bedeutsam sind, wie z. B. besondere Interessen oder Fähigkeiten.

Abb. 1.2: Flächenanteile der Normalverteilung

2. Verstoß gegen soziale Normen

Die Frage danach, was als auffällig gilt, hängt sehr stark mit den sozialen Erwartungen und Vorgaben einer Gesellschaft zusammen. Die Einstufung von Auffälligkeiten ist somit kulturabhängig und unterliegt gesellschaftlichen Änderungsprozessen. Die bis zum Jahr 1989 gültige ICD-9 definierte beispielsweise in Kapitel 302 Homosexualität als sexuell deviantes Verhalten – eine Einstufung, die aus heutiger Sicht sehr befremdlich wirkt. Auch technische Entwicklungen können dieses gesellschaftlich definierte Verhalten in der Öffentlichkeit beeinflussen. Während eine Person, die in der Öffentlichkeit scheinbar mit sich selbst spricht, vor 20 Jahren noch befremdliche Blicke auf sich gezogen hätte, ist es heute üblich, in öffentlichen Lebensbereichen per Smartphone z. B. mit Headset zu telefonieren. Das kann den Eindruck von Selbstgesprächen vermitteln, ohne dass das Umfeld dies als merkwürdig empfinden würde.

3. Persönliches Leid

Fast alle Störungen gehen mit Leid einher, entweder aufseiten der betreffenden Person oder im sozialen Umfeld, meist jedoch bei allen Beteiligten. Im Falle einer Angststörung oder Depression ist es unmittelbar einsichtig, dass es der betreffenden Person nicht gut geht. Liegen enge, persönliche Bindungen vor, erkrankt z. B. ein Elternteil oder ein Kind in einer Familie an einer Depression, so wirkt sich das natürlich unmittelbar auf die Lebenssituation der anderen Familienmitglieder aus. Im Falle einer Manie oder bei aggressiven Störungen kann es dagegen sein, dass vor allem das Umfeld leidet, nicht aber die Person selbst. Leid alleine ist dagegen kein Kriterium für das Vorliegen einer psychischen Störung, da beispielsweise persönliche Schicksalsschläge wie der Tod eines geliebten Menschen, Misserfolge in Schule oder Beruf oder andere kritische Lebensereignisse zu intensivem Leid führen können, dies aber einen gewöhnlichen Bestandteil menschlichen Lebens darstellt, insbesondere, da es nicht erwartungswidrig ist.

Читать дальше