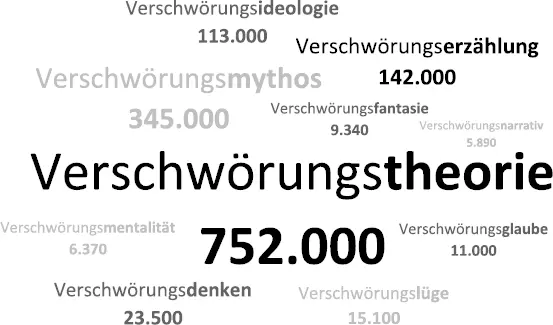

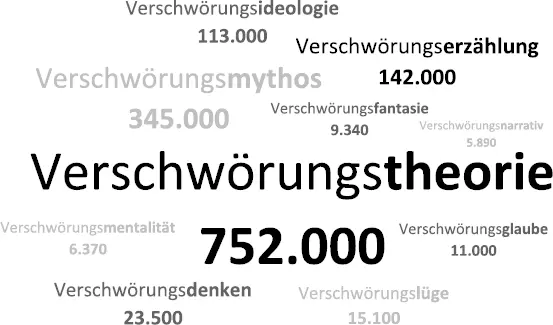

Die große Begriffsvielfalt zeigt die Übersicht der in diesem Feld verwendeten Begriffe. Die Übersicht basiert auf Google-Suchanfragen und deren jeweilige Treffer. Die Anzahl spiegelt sich in der Größe der Darstellung wider (

Abb. 1 Abb. 1: Verschwörungsbegriffe und deren Verwendungshäufigkeit (Trefferanzahl bei Google-Suche; eigene Darstellung [Stand: 10.06.2021]) Der mit Abstand am häufigsten verwendete Begriff ist der Begriff der Verschwörungstheorie. Es folgen Verschwörungsmythos, Verschwörungserzählung und Verschwörungsideologie. Diese Begriffe haben sich offenbar im Diskurs etabliert. Weniger häufiger verwendet werden Verschwörungsdenken, -lüge, -fantasie, -glaube, -mentalität oder -narrativ, wobei letzteres ein Synonym für -erzählung ist. Zu unterscheiden ist dabei zwischen Inhalten, z. B. Verschwörungsmythen und -erzählungen, und Persönlichkeitsmerkmalen, z. B. Verschwörungsdenken oder -mentalität. Einen Sonderfall stellt die Verschwörungslüge dar: einerseits Tautologie (Wortdoppelung), andererseits ein Begriff bzw. eine Annahme aus der Szene der Verschwörungsgläubigen, dass über Verschwörungen Lügen verbreitet werden. Daher erscheint bei der Google-Suche als erster Treffer eine gleichnamige Publikation eines in der Szene bekannten Verlages (Panta, 2020).

).

Abb. 1: Verschwörungsbegriffe und deren Verwendungshäufigkeit (Trefferanzahl bei Google-Suche; eigene Darstellung [Stand: 10.06.2021])

Der mit Abstand am häufigsten verwendete Begriff ist der Begriff der Verschwörungstheorie. Es folgen Verschwörungsmythos, Verschwörungserzählung und Verschwörungsideologie. Diese Begriffe haben sich offenbar im Diskurs etabliert. Weniger häufiger verwendet werden Verschwörungsdenken, -lüge, -fantasie, -glaube, -mentalität oder -narrativ, wobei letzteres ein Synonym für -erzählung ist. Zu unterscheiden ist dabei zwischen Inhalten, z. B. Verschwörungsmythen und -erzählungen, und Persönlichkeitsmerkmalen, z. B. Verschwörungsdenken oder -mentalität. Einen Sonderfall stellt die Verschwörungslüge dar: einerseits Tautologie (Wortdoppelung), andererseits ein Begriff bzw. eine Annahme aus der Szene der Verschwörungsgläubigen, dass über Verschwörungen Lügen verbreitet werden. Daher erscheint bei der Google-Suche als erster Treffer eine gleichnamige Publikation eines in der Szene bekannten Verlages (Panta, 2020).

Der Terminus Verschwörungstheorie wird im Zyklus moderner Aufmerksamkeitsökonomie inflationär verwendet. Spätestens seit den Anschlägen des 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York taucht die Verschwörungstheorie als geflügeltes Wort auf. Der Ursprung des Begriffs ist nicht eindeutig belegbar und selbst Gegenstand von Verschwörungsnarrativen. Erstmalig lässt sich die englische Variante conspiracy theory in der US-amerikanischen Presse 1881 nach dem Mordanschlag auf den damaligen Präsidenten James A. Garfield nachweisen. Die Tat ereignete sich im politischen Klima eines Landes, das sich immer noch von dem 1868 beendeten Bürgerkrieg erholte. Nach der Tat wurde der Verdacht geäußert, wahlweise ehemalige Unionisten oder Konföderierte hätten das Attentat in die Wege geleitet (McKenzie-McHarg, 2018).

Eines der wohl prominentesten Narrative bezieht sich auf die Aufarbeitung des Attentates auf den 35. Präsidenten der USA John F. Kennedy im Jahr 1963. Dabei gab es viele Unklarheiten und Verdächtigungen. Als Antwort auf diverse Vorwürfe wurde von Seiten der ermittelnden Behörden der Begriff der conspiracy theory geprägt, um von der offiziellen Version der Ereignisse abweichende Theorien rund um das Attentat zu diskreditieren. So etablierte sich mit der Zeit der Begriff als Abwertung für Theorien, die die Regierungsnarrative hinterfragen. Wie der Religionswissenschaftler Michael Blume in seiner Arbeit zur Phänomenologie der Verschwörungsmythen beschreibt, könnte dieses Narrativ zur Genese des Begriffes selbst wiederum Teil einer Verschwörungserzählung sein, die den öffentlichen Diskurs über Verschwörungstheorien als Teil eines Programms zur Unterdrückung regierungsfeindlicher Meinungen diskreditieren sollte (Röther & Blume, 2020).

Im deutschen Sprachgebrauch tauchte der Begriff erst später auf. Die erstmalige Verwendung wird zwar bereits 1787 in einem Dokument zur »Jakobiner-Verschwörung« erwähnt, findet jedoch keine massenmediale Verbreitung (Giese, 1784). 1945 verwendete der Wissenschaftsphilosoph Karl Popper in seinem Werk »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde« den Ausdruck der »Verschwörungstheorie der Gesellschaft«, womit er sich auf Denkmuster bezieht, die gesellschaftliche Umbrüche gewissen dunklen Mächten, wie etwa einem imaginären »Weltjudentum«, zuschreiben (Popper, 1992). Diese kritische Betrachtungsweise findet sich auch im »Wörterbuch der Soziologie« von 1982, welches Verschwörungs- bzw. Konspirationstheorien als Machtinstrument beschreibt, dessen zentrale Funktion darin bestehe, die Symptome strukturellen oder personellen Versagens in einem Machtsystem – etwa in Form eines offenen Machtkonfliktes – einer (fiktiven) Gruppe von Verschwörer:innen zuzuschreiben, deren Handeln ein ansonsten stabiles System untergrabe (Hartfiel & Hillmann, 1982).

In der jüngsten Vergangenheit haben sich zahlreiche Wissenschaftler:innen unterschiedlicher Fachdisziplinen intensiv mit diesem Phänomen auseinandergesetzt. Im Rahmen seiner Dissertation benennt der Psychologe Sebastian Bartoschek (2017) zentrale Merkmale einer Verschwörungstheorie: »[…] jeder Versuch […] ein Ereignis, einen Verlauf, eine Überzeugung oder einen Zustand durch das zielgerichtete heimliche Wirken einer Gruppe von Personen zu erklären« (Bartoschek, 2017, S. 22). »Gruppe« meint hierbei mindestens zwei Personen, deren Wirken im Kontext von Verschwörungstheorien grundsätzlich als illegitim und/oder illegal wahrgenommen wird. Mit konspirativen, der Allgemeinheit schädlichen Handlungen einer kleinen, oftmals als elitär beschriebenen Gruppe fasst Bartoschek die Grundbausteine des Phänomens Verschwörungstheorie auf (Bartoschek, 2017). Diese Definition deckt sich mit anderen aktuellen Definitionen, wie denen der Ökonomin, Bürgerrechtlerin und Netzaktivistin Katharina Nocun und der Psychologin Pia Lamberty sowie des amerikanischen Philosophen Brian Lee Keeley (Keeley, 1999; Nocun & Lamberty, 2020).

Der Amerikanist Michael Butter bezieht sich auf die Definition des amerikanischen Politikwissenschaftlers Michael Barkun und erweitert die Definition des Begriffs Verschwörungstheorie, indem er ihr drei wesentliche Eigenschaften zuschreibt: Es geschieht erstens nichts durch Zufall. Zweitens ist nichts so, wie es scheint, und drittens ist alles miteinander verbunden (Butter, 2018).

Da sich »Verschwörung« und »Theorie« im wissenschaftlichen Sinne widersprechen, wird der Begriff Verschwörungstheorie zunehmend abgelehnt. Nach dem Politologen Samuel Salzborn geht es nicht um die evidenzbasierte Erklärung tatsächlicher Vorkommnisse, sondern um die Überbrückung von Differenzen zwischen politisch-gesellschaftlichen Realitäten und weltanschaulichen Idealvorstellungen. Diese Verschwörungsfantasien seien vielmehr weitgehend geschlossene Weltbilder, die auf Basis von Glauben und nicht von Evidenzen operierten (Salzborn, 2019). Der australische Philosoph David Coady verweist darauf, dass für Verschwörungstheorien ein negatives Framing der jeweiligen Verschwörergruppen und die machtbasierte Manipulation zentrale Merkmale seien (Coady, 2003).

Читать дальше