1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 Durch eine unternehmensübergreifende, zielgerichtete Koordination von arbeitsteiligen Wertschöpfungsprozessen können Effizienzgewinne in der Supply Chain realisiert werden. Diese Effizienzgewinne sind jedoch i. d. R. nicht symmetrisch verteilt (Bretzke, 2015, S. 70). So formulieren Knolmayer et al. (2000, S. 19): Es »[…] entstehen für einzelne Partner überproportionale SC-Gewinne, für andere aber unterproportionale Vorteile oder gar Schlechterstellungen. Die Quantifizierung und Zurechnung der Auswirkungen sowie die Festlegung der Ausgleichsmechanismen bergen beachtliches Konfliktpotenzial. Damit stellt sich das dritte Grundproblem: das Allokationsproblem. Wie können echte Win-Win-Situationen geschaffen werden oder anders ausgedrückt, wie können/müssen die durch Supply Chain Management erzielten Effizienzgewinne auf die beteiligten Unternehmen aufgeteilt werden, sodass sämtliche beteiligten Akteure auch einen Anreiz haben »mitzuspielen«.

Zusammenfassend können wir an dieser Stelle somit festhalten, dass Unternehmen erkennen müssen (Erkenntnisproblem), dass sie in unternehmensübergreifenden Supply Chains agieren und dass kein Supply Chain-Akteur unabhängig ist von den anderen Akteuren und das Verhalten der Supply Chain als Ganzes vom Zusammenwirken aller Akteure beeinflusst wird. Diese Supply Chains sind i. d. R. jedoch so komplex (Komplexitätsproblem), dass sie sich einer ganzheitlichen, vollständigen Betrachtung entziehen. Durch die zielgerichtete Koordination von Wertschöpfungsprozessen in der Supply Chain können jedoch Effizienzgewinne realisiert werden, welche zwischen den Supply Chain-Akteuren so aufzuteilen sind, dass alle Beteiligten ein Interesse an einem Miteinander haben (Allokationsproblem).

Der Begriff »Big 3 des Supply Chain Managements« ist angelehnt an die »Big Five for Life« des Autors John Strelecky (The Big Five for Life: Was wirklich zählt im Leben). Der Autor geht davon aus, dass nachhaltiger Erfolg für jeden Einzelnen und für ganze Unternehmen nur möglich ist, wenn persönliche Lebensziele mit der Arbeit in Einklang gebracht werden. Diese Lebensziele nennt John Strelecky die »Big Five for Life«: Ausgehend von der Begegnung mit den großen fünf Wildtieren Afrikas (Löwe, Leopard, Nashorn, Elefant und Büffel) wird das Konzept der Big Five als Metapher für Erfolg übernommen. Danach muss jeder seine »Big Five for Life« kennen, also wissen, welche fünf Ziele er im Leben erreichen will. The Big Five for Life: die fünf wichtigsten Dinge, die eine Person in ihrem Leben tun, sehen oder erleben will.

2 Von der Supply Chain zum Supply Chain Management

Die vorstehenden, hoffentlich motivierenden Beispiele kamen nicht ohne die Verwendung diverser Fachbegriffe aus: Wertschöpfung, Wertschöpfungsprozess bzw. -netzwerk, Supply Chain sowie Supply Chain Management. Es ist daher an der Zeit, solche relevanten Begriffe näher zu betrachten und ein entsprechendes Begriffsverständnis zu schaffen.

2.1 Wertschöpfung: Prozesse, Ketten und Netzwerke

Wir wollen uns zunächst ein Begriffsverständnis zu Wertschöpfung, Wertschöpfungsprozessen und Wertschöpfungsnetzwerken bilden, um damit die Grundlage für eine Supply Chain-Definition zu schaffen. Nehmen wir hierzu als Ausgangspunkt eine allgemeine Prozesssichtweise ein, so kann zunächst das Konzept der Geschäftsprozesse (Business Processes) herangezogen werden, durch das betriebliche Abläufe erfasst und formal beschrieben werden (Staud, 1999). Synonym werden hierfür auch die Begriffe Unternehmens- oder Leistungsprozess verwendet (Lasch 1998). Geschäftsprozesse sind »[…] Abfolgen von Aktivitäten, die in einem logischen inneren Zusammenhang dadurch stehen, dass sie im Ergebnis zu einem Produkt bzw. Leistung führen, die durch einen Kunden(-prozess) nachgefragt wird« (Gaitanides,1996, Sp. 1683).

Ein Geschäftsprozess besteht aus einer »[…] Serie von Handlungen, Tätigkeiten oder Verrichtungen zur Schaffung von Produkten oder Dienstleistungen […], die in einem direkten Beziehungszusammenhang stehen […]« (Striening, 1988, S. 57). Geschäftsprozesse sind demnach »[…] betriebliche Abläufe, die zur Leistungserstellung und -vermarktung eines Produkts oder einer Dienstleistung vollzogen werden müssen« (Gaitanides et al., 1994, S. 166). Das Ergebnis von Geschäftsprozessen sind dann Leistungen, die von internen oder externen Kunden nachgefragt werden (Scheer, 1998). Gemäß dem Kunden-Lieferanten-Prinzip werden die einem bestimmten Geschäftsprozess vorgelagerten Prozesse als Lieferantenprozesse angesehen, während die ihm nachgelagerten Prozesse Kundenprozesse darstellen. Ein Kundenprozess bezieht von ihm vorgelagerten Lieferantenprozessen bestimmte Vorleistungen als Prozessinput, welcher unter Einsatz interner Inputfaktoren im Rahmen eines Geschäftsprozesses in das Prozessergebnis transformiert wird, das von nachfolgenden Kundenprozessen nachgefragt wird (Pibernik, 2001). Das Ergebnis eines Geschäftsprozesses, der Prozessoutput, stellt somit einen Teil des Prozessinputs der (des) ihm nachgelagerten Geschäftsprozesse(s) dar.

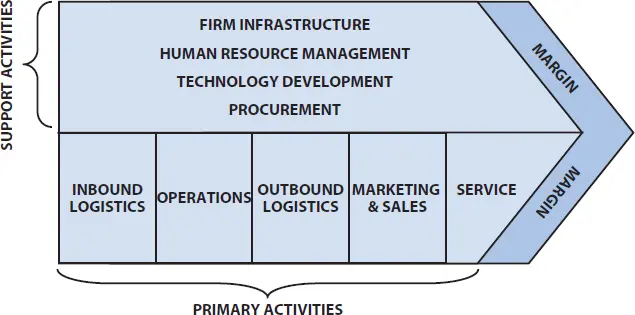

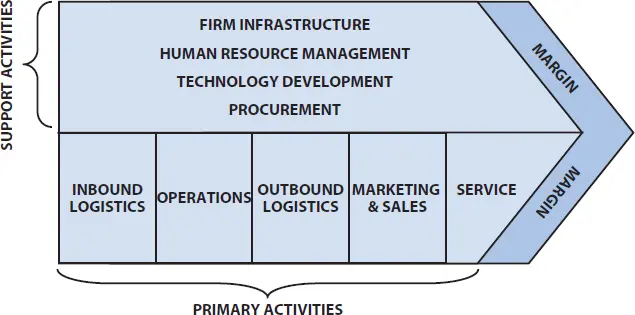

Der Vollzug eines Geschäftsprozesses schafft einen Wert für einen internen oder externen Kunden. Das Konzept des Geschäftsprozesses ist somit ergebnisorientiert und auf den mit dem Prozessergebnis bzw. Prozessoutput für interne oder externe Kunden geschaffenen Wert fokussiert. In diesem Kontext spricht auch Porter (1985, S. 39) von einem Wert (value), der durch einen Prozess (activity) geschaffen wird. Porter (1985) differenziert solche Wertaktivitäten in Unternehmen in primäre Wertaktivitäten, die unmittelbar auf die Leistungserstellung und Leistungsverwertung ausgerichtet sind, und sekundäre Wertaktivitäten, die die Durchführung einzelner primärer Wertaktivitäten oder auf der Unternehmensebene die Gesamtheit der Wertaktivitäten unterstützen (  Abb. 1-16).

Abb. 1-16).

Abb. 1-16: Value Chain (Wertkette) nach Porter (Quelle: Porter, 1985, S. 37)

Zu den primären Aktivitäten zählen die Produktionsprozesse, die auf die Erstellung von Gütern (Sach- und Dienstleistungen) ausgerichtet sind, Marketingprozesse, die den Verkauf der für den Markt bestimmten Güter ermöglichen oder unterstützen sowie Logistikprozesse, die das Unternehmen bedarfsgerecht mit den extern zu beschaffenden Gütern (Beschaffungslogistik, Einkauf) sowie den Markt bedarfsgerecht mit den erstellten Endprodukten (Distributionslogistik) versorgen. Primäre Aktivitäten lassen sich in einer logischen Reihenfolge (  Abb. 1-16) darstellen, d. h. von den Aktivitäten zu Beginn der Leistungserstellung hin zu den Aktivitäten zur Übergabe der Leistung an den Endkunden (Reisinger et al., 2017). Zu den sekundären Aktivitäten, welche die Voraussetzungen für die Durchführung der primären Prozesse schaffen oder ihre Ausführung unterstützen, zählen die Prozesse zur Beschaffung der Potenzialfaktoren. Die Prozesse der Personalbeschaffung und Personalentwicklung umfassen die Akquise sowie die Aus- und Weiterbildung des Personals. Die Prozesse der Technologiebeschaffung, -entwicklung und -instandhaltung betreffen die einzusetzenden technischen Ausrüstungen der Betriebsmittel (z. B. Maschinen, Werkzeuge, Transportmittel) sowie das notwendige technische Know-how für die durchzuführenden Arbeitsabläufe. Sie sorgen darüber hinaus für die Erhaltung des Leistungspotenzials und die technologische Weiterentwicklung. Zu den sekundären Aktivitäten, die auf Unternehmensebene die Gesamtheit der Aktivitäten unterstützen, zählen die Aktivitäten in den Funktionsbereichen Finanzierung, Rechnungswesen und Unternehmensführung.

Abb. 1-16) darstellen, d. h. von den Aktivitäten zu Beginn der Leistungserstellung hin zu den Aktivitäten zur Übergabe der Leistung an den Endkunden (Reisinger et al., 2017). Zu den sekundären Aktivitäten, welche die Voraussetzungen für die Durchführung der primären Prozesse schaffen oder ihre Ausführung unterstützen, zählen die Prozesse zur Beschaffung der Potenzialfaktoren. Die Prozesse der Personalbeschaffung und Personalentwicklung umfassen die Akquise sowie die Aus- und Weiterbildung des Personals. Die Prozesse der Technologiebeschaffung, -entwicklung und -instandhaltung betreffen die einzusetzenden technischen Ausrüstungen der Betriebsmittel (z. B. Maschinen, Werkzeuge, Transportmittel) sowie das notwendige technische Know-how für die durchzuführenden Arbeitsabläufe. Sie sorgen darüber hinaus für die Erhaltung des Leistungspotenzials und die technologische Weiterentwicklung. Zu den sekundären Aktivitäten, die auf Unternehmensebene die Gesamtheit der Aktivitäten unterstützen, zählen die Aktivitäten in den Funktionsbereichen Finanzierung, Rechnungswesen und Unternehmensführung.

Читать дальше

Abb. 1-16).

Abb. 1-16).