Efectivamente, que la Transición española ha sido «pacífica y modélica» es frase que ha hecho fortuna, incansablemente repetida desde el poder político y los medios de comunicación. Sin embargo esta visión de la Transición presenta no pocos claroscuros. La violencia estuvo a la orden del día (a la vista del alto número de muertos y heridos que hubo) y convulsionó la vida política alterando la paz ciudadana, a veces, de una forma considerable. Así lo demuestran las investigaciones aparecidas en los últimos años, tales como las de Mariano Sánchez Soler (2010), Sophie Baby (2012) y la más reciente de Xavier Casals (2016), que ponen el foco en la violencia política. 1Estas investigaciones desenmascaran el discurso oficial de que la Transición española fue un proceso modélico de cambio político. Al contrario, fue uno de los procesos de cambio político más violentos del sur europeo. Ni Portugal, ni Grecia sumaron tal cantidad de víctimas mortales como España. Ahora bien –todo hay que decirlo–, con el tan denostado consenso se evitó lo que en aquellos momentos la ciudadanía en su fuero interno no deseaba bajo ningún concepto: que la dictadura acabara como empezó, con una nueva guerra civil. Y se vivió al filo de la navaja. La escalada de tensión política, junto a la siniestra dialéctica de acción y reacción del terrorismo de extrema derecha y extrema izquierda, consiguió moderar a los protagonistas políticos del proceso transaccional. El tenso ambiente político –con el ruido de sables de fondo– forzó a los actores políticos a la vía del pragmatismo y posibilismo que desembocó en la promulgación de la Constitución de 1978.

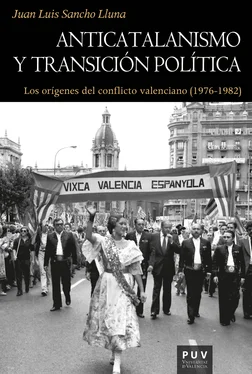

Por lo que se refiere a la Transición valenciana, la violencia adquirió características singulares respecto al proceso español, y por una serie de factores, del que destaca uno de extraordinario peso histórico: el radical carácter popular de nuestra Transición, en la que se vieron envueltos amplios sectores sociales –la gran mayoría silenciosa– que, de una forma u otra, justificaron una violencia dirigida contra personalidades e intelectuales demócratas, partidos nacionalistas y de izquierda, y organizaciones cívicas o culturales democráticas. El papel de la violencia fue determinante, pues tuvo un claro objetivo político: dinamitar las posiciones de los partidos de izquierda que, en el País Valenciano, habían ganado las elecciones (tanto las generales de 1977 y 1979, como las municipales de 1979), reconducir el proceso autonómico hacía la vía del art. 143 de la CE, e inclinar la balanza a favor de las fuerzas más conservadoras de una sociedad que se escoraba peligrosamente hacia la izquierda. De esta forma, se consiguió que la violencia acabara dictando la agenda política valenciana y salvaguardara el proyecto de reforma política en el País Valenciano.

Consecuentemente, la Transición valenciana fue un periodo convulso, de difícil convivencia debido a la disputa por el control de un proceso en el que la política pasó a tener una profunda carga simbólica (y emocional), lo que facilitó un escenario de enfrentamiento muy favorable a las fuerzas más conservadoras. La espada de Damocles estuvo pendiendo desde el primer momento sobre los partidos políticos, o mejor dicho, sobre la izquierda que ganó las sucesivas elecciones celebradas hasta el año 1982. El resultado fue que, sobre el escenario de la transición, acabó por representarse una tragicomedia que mostró lo más grotesco de la política valenciana. Todo un lastre histórico para la sociedad, la cultura y la economía valencianas.

* * *

Desde un punto de vista historiográfico, estas páginas pretenden sumarse a la extensa bibliografía existente sobre el tema y contribuir, en la medida de lo posible, a lo ya publicado, aportando tanto algunas sugerencias de relieve como nuevos enfoques. Se han escrito toneladas de papel, infinidad de artículos, ensayos y estudios que invariablemente han querido ofrecer una explicación a la cuestión identitaria, auténtico elemento catalizador de la política de la Transición valenciana. Son innumerables los trabajos publicados desde diversos campos como el ensayo periodístico, la política o la sociología. El listado resulta interminable, pero existen una serie de obras –sobradamente conocidas por el lector– que han constituido un eslabón en el largo camino del estudio y conocimiento de nuestra Transición. Ahí tenemos La pesta blava de Vicent Bello (1988), Roig i blau de Alfons Cucó (2002), No mos fareu catalans de Francesc Viadel (2006) y la más reciente, Noves glòries a Espanya de Vicent Flor (2011). Por cierto, obras con las que me encuentro totalmente en deuda.

Sin embargo, a estas alturas cabe preguntarse qué es lo que ha aportado la historiografía al estudio de la Transición valenciana. Pues bien, a pesar de que existe al alcance de cualquier ciudadano una extensa bibliografía, contrasta con la escasez de trabajos históricos realizados sobre el tema. Desde la historiografía no se ha ofrecido un argumento satisfactorio a las causas y orígenes de la convulsa Transición valenciana. Posiblemente, ha faltado un tratamiento de la Transición que pudiera haber cautivado al público, con nuevas ideas, con nuevas perspectivas. Ha faltado, también, vocación por historiar –como señalaba Pierre Vilar, no como atracción al pasado sino como voluntad de captar mejor el presente–. Por tanto, han sido periodistas, politólogos y sociólogos los que se han encargado de la custodia de la memoria de la Transición, pues la recuperación por parte de los historiadores de nuestro pasado más inmediato ha quedado fundamentalmente atascada por la investigación del franquismo, que ha absorbido toda la atención y el esfuerzo investigador.

No obstante, ya han pasado cuatro décadas (el mismo tiempo que duró el franquismo) y aún no se ha abordado con decisión el estudio de nuestra Transición. A ello ha contribuido poderosamente la amnesia colectiva que padece la sociedad valenciana sobre su historia más reciente. Además, a esto hay que sumar la desacertada percepción que, en ocasiones, se ha tenido de algunos aspectos de nuestra Transición y a la que han contribuido una serie de tesis emplazadas en el debate académico y ampliamente interiorizadas por la opinión pública. La primera es la relativa a la falta de industrialización del País Valenciano. Sin embargo, esta tesis pronto fue impugnada por Ernest Lluch en sus estudios sobre la estructura económica valenciana. Pero gracias a sus trabajos y a la influencia lluchiana en el estudio de nuestra economía ha llegado a superarse tal controversia. Desgraciadamente, no tuvimos ocasión de deleitarnos con lo que hubiera sido un enriquecedor debate entre Joan Fuster y Ernest Lluch que hubiera podido esclarecer, desde sus inicios, importantes aspectos de esta polémica.

Y a esta tesis hay que añadir otras que han tenido amplio predicamento entre la intelectualidad valenciana, tales como la ausencia de una burguesía demócrata e ilustrada o la que concibe el blaverismo como un tipo de «fascismo autóctono»; un movimiento de «quatre gats» las cuales han resistido el paso de los años. Lamentablemente, estas tesis han acabado siendo utilizadas de forma abusiva de cara a elaborar un análisis, bien sea político o bien cultural, de la cuestión identitaria. En consecuencia, su utilización ha acabado produciendo más confusión que beneficio al estudio de la Transición valenciana. A los jóvenes historiadores les corresponde rendir cuentas sobre una de las etapas históricas más apasionantes del siglo XX valenciano.

* * *

Asimismo, quisiera tener un emotivo recuerdo para el profesor y filólogo Manuel Sanchis Guarner (1911-1981) –referente en la recuperación de la historia y la lengua de los valencianos–, quien junto a su familia padeció de forma inmisericorde la violencia. La sociedad valenciana no ha sido justa con Sanchis Guarner. No hemos sabido valorar (o ver) con claridad el lugar que su personalidad ocupó; por un lado, desde su integridad humana y moral, en su papel conciliador; y por otro, desde su compromiso cívico, por la posición social que ostentó entre la burguesía de la ciudad de Valencia.

Читать дальше