En esos días, el diario Las Provincias –rotativo monárquico-conservador y decano de la prensa valenciana– seguía con atención las huelgas convocadas en los sectores de la construcción, el metal y el textil que se extendieron a todos los sectores, particularmente a la banca, la enseñanza y la sanidad. El conflicto laboral estallaba con el paro y la movilización de los trabajadores por mejoras laborales y sindicales, llegándose a saldar el conflicto, ante la intransigencia patronal, con despidos, detenciones y enfrentamientos entre los huelguistas y las fuerzas del orden, y con continuos paros y encierros en la Universidad contra el proyecto de reforma universitaria del Gobierno de Arias Navarro, que se traducía a favor de «la autonomía universitaria y la gestión democrática de la universidad», 36por la amnistía de «los presos políticos y sindicales» 37y en apoyo a las demandas de los trabajadores.

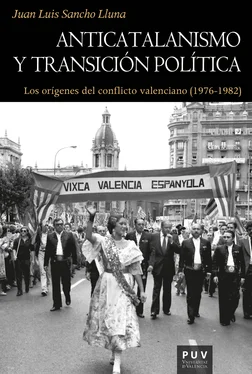

El mismo 16 de enero de 1976 varios miles de personas se manifestaron por el centro de Valencia, «en su mayoría estudiantes y obreros de diversos sindicatos», 38hecho que causó un enorme impacto en la sociedad valenciana. Según informa Las Provincias , al grito de los manifestantes de «amnistía y libertad», la policía realizó numerosas cargas policiales por diversos puntos del centro de la ciudad para impedir la manifestación. Entrada la noche, dos personalidades, Manuel Broseta y José Antonio Noguera Puchol, entregaron al presidente de la Audiencia Territorial un escrito con alrededor de 40.000 firmas solicitando la amnistía. 39La manifestación fue toda una demostración de fuerza del antifranquismo, prueba de que los partidos políticos de la oposición estaban en una fase de unidad de acción, próxima a la formación de una plataforma unitaria de oposición al régimen.

Poco después, el 12 de febrero, alrededor de 150.000 trabajadores en Valencia y su provincia secundaban la convocatoria de huelga general convocada por unos sindicatos obreros aún ilegales. La ciudad de Valencia amaneció ese día «con un notable descenso en su actividad habitual», 40a lo que siguió una jornada de paros, asambleas y acciones en los centros de trabajo, ampliamente respaldada por todo un movimiento social y ciudadano (asociaciones de vecinos, de mujeres, comerciantes, profesionales, etc.).

Pero, a diferencia de los casos de Sabadell o Vitoria, en el País Valenciano no se llegó a alcanzar el nivel de conflictividad social que permitiera que el movimiento obrero encabezara un proceso de ruptura a nivel local de las estructuras políticas de la dictadura. Es decir, no se dieron las condiciones para que se produjera un escenario de conflicto social que provocara una situación de crisis política como la de Vitoria o Sabadell. La salida a la dictadura, con la cuestión social de fondo, había de resolverse de otra forma. La potencial amenaza al régimen acabó apareciendo por otros derroteros –la fuerza con la que las tesis fusterianas prendieron entre los sectores sociales más dinámicos y modernos de la sociedad, la juventud, las nuevas clases medias y la burguesía demócrata y autonomista–; factor que dotó de particularidad a la oposición política valenciana.

Así pues, y a la vista de lo examinado hasta el momento –respecto al frágil contexto político general que se dio entre finales de febrero y principios de marzo–, ha de hablarse de una crisis política que afectó al Estado y a la sociedad, una crisis que se traduce, por un lado, en la quiebra del sistema político franquista, de un régimen en estado de descomposición; y por otro, en la aparición de elementos de ruptura en el ámbito local, con un movimiento obrero organizado y desafiante.

1.2 LA RAZÓN DE ESTADO Y LA ÉLITE REFORMISTA

La solución a la crisis política exigía otras fórmulas; otra política para hacer frente a la conflictividad social que tanto había erosionado la credibilidad del régimen entre las clases sociales tradicionales, acelerando su descomposición a lo largo del periodo 1973-1975. El momento histórico requería un nuevo perfil de político para la resolución de la crisis; un político con un moderno sentido de Estado y una clara visión de la realidad política.

Era la razón de Estado la que reclamaba el concurso de otros hombres muy alejados del ideal franquista «de acatamiento al mando y de imperturbable fidelidad a los principios del 18 de julio de 1936». Ese nuevo tipo de político, surgido desde las mismas entrañas del Estado, compartía las mismas propiedades que los «aperturistas» y «las viejas camisas azules» –el respeto a la ley y el orden–, adscribiéndose a una nueva élite política que, con su experiencia y juventud, y con el conocimiento de las estructuras del Movimiento, entendía de otra forma la política de Estado. Era este un nuevo político que había ido tomando conciencia, desde los años sesenta, de la necesidad de un cambio que adecuara las estructuras políticas a la realidad social del país. Esa visión de la política la sincretizó muy bien el joven Adolfo Suárez (1932-2014) cuando, en julio de 1976, recién nombrado presidente del Gobierno, se dirigió por televisión al país para exponer su programa de reforma política: «Elevar a la categoría política normal lo que a nivel de calle es plenamente normal».

Este tipo de político conformó la nueva élite que se situó históricamente en condiciones de proceder a la reforma desde el interior del régimen, una clase política constituida por altos funcionarios de la Administración con conexiones con el mundo de las finanzas, altos cargos del Estado estrechamente relacionados con la Corona, funcionarios procedentes en buena parte de la burocracia sindical y políticos de segunda fila que habían alcanzado, incluso, responsabilidades de gobierno durante el tardofranquismo.

Y esta nueva clase política buscó el acercamiento, o cuando menos la comprensión del poder económico a sus posiciones. En ese sentido, resultaban expresivas, las palabras de Miguel Primo de Rivera en una cena privada a un grupo destacado de miembros del mundo de la banca:

No soy sospechoso [...] sobre mis vinculaciones al régimen que surgió el 18 de julio de 1936. Por eso afirmo que no podemos continuar durante mucho más tiempo con las actuales instituciones políticas, con las estructuras vigentes, sin reformarlas puesto que la Monarquía debe ser de todos y yo soy el primero en decirlo, con mi historia y mi apellido. Para ello, es necesario que cada uno ponga de su parte cuanto sea necesario para conseguirlo. 41

1.2.1 Los «jóvenes azules» y la nueva política

Desde comienzos de los años sesenta se había estado formando, en torno al ministro secretario general del Movimiento, Fernando Herrero Tejedor (diciembre 1973-junio 1975), un núcleo de jóvenes políticos del Movimiento y la Organización Sindical al que pertenecían Rodolfo Martín Villa, Jesús Sancho Rof, Juan José Rosón, Gabriel Cisneros, etc. Entre estos jóvenes destacaba Adolfo Suárez, quien llegaría a ser ministro del Movimiento con Arias Navarro (1975-1976). Eran jóvenes procedentes del Sindicato Español Universitario (SEU) o de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) que no habían hecho la guerra, pertenecientes a la generación del príncipe Juan Carlos, con una nueva mentalidad, un moderno concepto de servicio al Estado y un sentido weberiano de la política como profesión.

En la sociología de Max Weber, las cualidades que permiten al político profesional estar a la altura de la responsabilidad encomendada son tres: el sentido de la responsabilidad como entrega a una causa, la pasión para que la causa se oriente a la acción y la mesura como actitud de saber guardar las distancias. Para Weber, el político profesional ha de realizar su trabajo sine ira et studio , desde la fidelidad personal propia del servidor público y con una fe inquebrantable en la autoridad del Estado. El político profesional aparece así como «servidor del jefe», sin condiciones, colocándose al lado del Príncipe , haciendo del servicio a la política un ideal y un medio de ganarse la vida. 42Nos encontramos ante un nuevo tipo de político, consciente de la necesidad de adaptar las instituciones a los nuevos tiempos, muy lejos del franquista redomado «fiel a los principios del 18 de julio». Para este nuevo político, la satisfacción personal en su ejercicio radicaba en el sentimiento de responsabilidad y de servicio al poder constituido.

Читать дальше