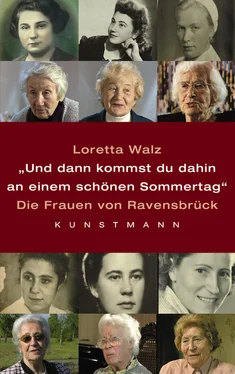

Bei den Interviews war ich mit meinen Gesprächspartnerinnen nie allein. Immer waren eine Kamera und ein Mikrofon dabei, ein Kameramann und oftmals noch ein Toningenieur und eine Übersetzerin. Doch obwohl so manches Wohnzimmer zum Fernsehstudio wurde, fanden die Gespräche fast immer in einer vertraulichen Atmosphäre statt.

Von einzelnen meiner ersten Interviewpartnerinnen – den früheren politischen Häftlingen aus Deutschland – wurde ich mit der Frage empfangen: »Bist du Genossin?« Als ich verneinte, spürte ich ein kurzes Zögern, dem die Feststellung folgte: »Ja, als Journalistin solltest du auch unabhängig sein!« Die meisten Bücher zu Themen des Widerstands und der Verfolgung waren entweder von ›Genossen‹ oder zumindest ›nahe Stehenden‹ geschrieben worden. Dass nun ›unabhängige‹ Journalistinnen sich der Themen annahmen, die bislang als Domäne der Parteiorganisierten galten, war offensichtlich befremdlich und gewöhnungsbedürftig.

Erst die Kontinuität meiner Arbeit über viele Jahre hinweg führte zu einem gewissen Vertrauensverhältnis. Bei jedem einzelnen Gespräch ging ich von dem Grundsatz aus, dass nichts, was mir erzählt wird, in einem persönlichen Sinn unwahr ist. Entsprach es dennoch nicht dem tatsächlichen Geschehen, gab es dafür einen Grund. Ich versuchte – so weit es möglich war, gemeinsam mit den Interviewpartnerinnen – zu verstehen, warum etwas erzählt wurde. In der Sammlung sollte die subjektive Wahrheit dokumentiert werden, weil sie etwas über die Persönlichkeit oder die Art und Weise der Verarbeitung der Geschichte aussagte, auch wo sie nicht exakt den historischen Geschehnissen entsprach.

Einzelne Frauen konnte ich mehrfach befragen, anderen bin ich nur für einen Tag begegnet. Es gab sowohl Arbeitstreffen mit dem Ziel, die persönlichen Erinnerungen an das Lager festzuhalten, als auch das mehrtägige Eintauchen in ein achtzigjähriges Leben. Zu einigen meiner Interviewpartnerinnen entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis, in dem wir auch Jahre nach dem Interview noch Briefkontakt hatten und uns gegenseitig besuchten, auch wenn es unmöglich war, mit allen befragten Frauen in Kontakt zu bleiben.

Viele Frauen, die ich kennen lernte, schienen erst im hohen Alter bereit zu sein, sich mit der eigenen Verfolgungsgeschichte zu beschäftigen oder Kontakt zu früheren Leidensgefährtinnen zu suchen. Bei einigen war es der Tod des Lebenspartners, der eine Auseinandersetzung mit der Zeit der Verfolgung in Gang setzte. Manchmal waren es die Enkel, die Interesse an der Geschichte zeigten, und manchmal waren auch die im Alter wach werdenden frühen Erinnerungen der Auslöser. Oft war es ein Film, ein Artikel oder ein Jahrestag, der den Ausschlag gab, mit der eigenen Geschichte nach außen zu treten. Viele dieser Frauen sagten von sich, sie seien politisch nicht interessiert und wollten auch keiner politischen Organisation beitreten. Sie empfanden die Verfolgtenverbände als parteinahe politische Organisationen, womit sie nicht ganz Unrecht hatten.

Frauen, die bisher kaum über ihre Erfahrungen gesprochen und nichts oder wenig über die Lager gelesen hatten, in denen sie selbst inhaftiert waren, waren besonders wichtige Zeuginnen. Viele Mosaiksteine aus ihren Erinnerungen ergänzten das Bild der Lagergeschichte um wichtige Details, die anderen unwesentlich erschienen waren, weil sie nirgendwo anders erwähnt waren.

Ende der achtziger Jahre dokumentierte ich die Tagung des Internationalen Ravensbrück-Komitees 4, in dem einmal jährlich Vertreterinnen der nationalen Zusammenschlüsse aus all den Ländern tagen, aus denen Frauen nach Ravensbrück deportiert worden waren. Hier lernte ich Frauen aus den westeuropäischen Ländern kennen, mit denen im Folgenden eine Reihe von Interviews entstanden.

Mit dem Film »Man musste doch was tun« 5wurde ich 1990 zur Internationalen Oral-History-Konferenz nach Essen eingeladen. Dort lernte ich den Historiker Alexander von Plato kennen, der selber filmische Erfahrungen hatte, und die Arbeit des Instituts für Geschichte und Biographie der Fernuniversität Hagen. Aus dieser ersten Begegnung entstand eine bis heute anhaltende enge Zusammenarbeit, in deren Rahmen nicht nur eine ganze Reihe meiner weiteren Interviews, sondern auch dieses Buch entstand.

Für mein Vorgehen bei den bisherigen Interviews, in denen jeweils das ganze Leben abgefragt wurde, fand ich hier einen wissenschaftlichen Hintergrund, der in der Folge meine Arbeit prägte. Durch den Erfahrungsaustausch bekam meine Interviewführung ein klareres Konzept.

Hatten die Wissenschaftler bislang ihre Interviews zumeist als reine Audiointerviews aufgezeichnet, konnte nun die Diskussion um die filmischen Aspekte erweitert werden. Die aufwändigere Filmtechnik mit einem Mitarbeiterstab für Kamera und Ton und mit ihrer – damals noch – umfangreichen Ausleuchtung etc. schien zunächst für die Interviewpartnerinnen eine Herausforderung zu sein. In allen bisherigen Interviews hatte ich jedoch die Erfahrung gemacht, dass Technik und Umfeld in den Gesprächen schnell vergessen waren. Ich hatte mit meinem Team zu Arbeitsweisen gefunden, in denen auch bei professioneller Filmarbeit eine einigermaßen intime Gesprächssituation entstehen konnte.

Ein anderes Bild der Lagergeschichte

Nach der Wende und mit dem Arbeitsbeginn von Sigrid Jacobeit als Leiterin der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, Ende 1992, begann die Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte. Zu dieser Zeit war das ehemalige Lagergelände Stützpunkt der sowjetischen Truppen. Die damalige DDR-Gedenkstätte trug deutliche Züge der reduzierten Sicht auf die Lagergeschichte, mit fast ausschließlicher Darstellung des kommunistischen Widerstands. Es schien, als hätte sich die DDR nicht nur das Lager Ravensbrück, sondern auch die Lagergeschichte angeeignet. Ein anderes Bild der Geschichte des Frauen-KZ Ravensbrück gab es damals noch nicht.

Deshalb suchte ich Anfang der neunziger Jahre verstärkt nach Interviewpartnerinnen, deren Aussagen dem bis dahin bestehenden Bild nicht entsprachen und die bislang in der Darstellung des Lagers nicht vorgekommen waren. Die ersten Gespräche mit Jüdinnen, Zeuginnen Jehovas oder schwarzwinkligen Häftlingen leiteten eine neue Phase der Sammlung ein, in der beispielsweise die Häftlingshierarchie eine Rolle zu spielen begann und in der ich mit sehr unterschiedlichen Erinnerungen konfrontiert war. Die Lagergeschichte von Ravensbrück wurde vielschichtiger, weniger einheitlich. Widersprüchliche Erlebnisse und Erfahrungen standen nebeneinander.

1993 wurde in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück die Ausstellung »Ravensbrückerinnen« mit 27 Biografien eröffnet. Erstmals wurden in der Gedenkstätte frühere Häftlinge vorgestellt, die nicht zu den »antifaschistischen Widerstandskämpferinnen« im Sinne der DDR-Geschichtsschreibung gehörten. 6

Anfang der neunziger Jahre waren erste Reisen nach Polen und in die Tschechoslowakei möglich. Dort erfuhr ich von Frauen, deren Erinnerungen aus politischen Gründen – z.B., weil sie sich vom Kommunismus abgewandt hatten – keine Erwähnung in der Lagergeschichte gefunden hatten oder weil sie aufgrund ihrer Arbeit im Lager als »unzuverlässige« Zeuginnen galten. Die Rolle der so genannten Funktionshäftlinge, d.h., derjenigen, die im Lager als Block- oder Stubenälteste, als Mitarbeiterinnen der Lagerverwaltung oder des Krankenreviers in direkter Nähe zur Lagerverwaltung oder den SS-Ärzten tätig waren, trat in den Vordergrund.

Der 50. Jahrestag der Befreiung im Jahr 1995, zu dem von der Landesregierung Brandenburgs mehr als zweitausend Überlebende aus aller Welt nach Ravensbrück eingeladen wurden, brachte zahlreiche Kontakte zu Frauen aus Osteuropa. Ihre Erinnerungen zeichneten wieder ein anderes Bild der Lagergeschichte, diesmal aus dem Blickwinkel derjenigen, die aus nationalsozialistischer Sicht als »Untermenschen« und »minderwertige Rasse« keine Chance zum Überleben haben sollten.

Читать дальше