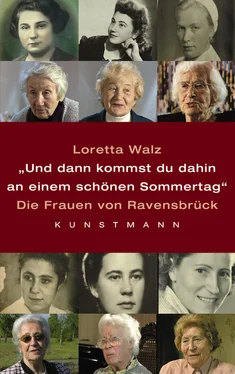

Ravensbrück war als so genanntes ›Schutzhaftlager‹ für zehntausend weibliche Häftlinge errichtet worden. Dorthin wurden Frauen aus Deutschland und aus den von der Wehrmacht besetzten Ländern gebracht, die sich – tatsächlich oder vermeintlich – dem NS-Regime bzw. der Besatzung widersetzt hatten oder aufgrund ihres Glaubens, ihrer Herkunft oder ihrer politischen Überzeugung nicht in das nationalsozialistische Bild der ›Volksgemeinschaft‹ passten. Andere Inhaftierungsgründe waren Kriminalität oder ›asoziales‹ Verhalten, wobei keinerlei rechtsstaatliche Grundsätze Beachtung fanden. Selbst ein Witz über Hitler, Hilfe für Verfolgte oder eine Beziehung zwischen Deutschen und Juden – die so genannte ›Rassenschande‹ – konnten Gründe für eine Haft im KZ sein.

Wie in allen KZ wurden die Häftlingsgruppen mit Winkeln gekennzeichnet: Politische Häftlinge bekamen einen roten, ›Asoziale‹ einen schwarzen, ›Kriminelle‹ einen grünen und Bibelforscherinnen (Zeuginnen Jehovas) einen lila Winkel. Jüdinnen wurden gesondert gekennzeichnet. Ausländerinnen galten in der Regel als ›Politische‹, Sinti und Roma als ›Asoziale‹.

Von 1939 bis 1945 durchliefen ca. 123.000 Frauen, Mädchen und Kinder das Frauen-KZ Ravensbrück. In diesen sechs Jahren veränderte sich der Anteil der einzelnen Häftlingsgruppen im Lager ständig. In der Anfangszeit waren überwiegend Deutsche inhaftiert. Mit Kriegsbeginn wurden zunehmend Frauen aus den überfallenen und besetzten Ländern eingeliefert. Insgesamt bildeten Polinnen und sowjetische Frauen die größten Gruppen in Ravensbrück. Bis 1942 waren nur etwa zehn Prozent der Häftlinge in Ravensbrück Jüdinnen. 1Heinrich Himmlers Anweisung, die »reichsdeutschen Lager judenfrei zu machen«, führte im Oktober 1942 dazu, dass nahezu alle Jüdinnen nach Auschwitz oder in andere Vernichtungslager deportiert wurden. 2Erst im Sommer 1944, nach der Einlieferung ungarischer, polnischer und slowakischer Jüdinnen und nach den großen Evakuierungstransporten aus Auschwitz, erhöhte sich die Anzahl der Jüdinnen in Ravensbrück wieder.

Die genaue Anzahl derjenigen, die das Lager nicht überlebten, lässt sich bis heute nicht ermitteln, da es sowohl Entlassungen gab wie auch Transporte in die zahlreichen Nebenlager der Rüstungsindustrie oder in die Vernichtungslager Auschwitz, Mauthausen, Majdanek, Bergen-Belsen u.a. Ravensbrück war bis Ende 1944 kein ›Vernichtungslager‹ im eigentlichen Sinne, auch wenn die so genannte »Vernichtung durch Arbeit« tägliche Realität war. Die Massentötung von entkräfteten oder kranken – somit arbeitsunfähigen – Frauen begann jedoch ab Januar 1945 durch Verhungern, Giftspritzen und Massenhinrichtungen. Ende 1944 war bereits mit dem Bau einer Gaskammer begonnen worden. Bis zu ihrer Fertigstellung wurden in einer provisorischen Gaskammer bis April 1945 etwa 6000 Häftlinge ermordet. Die Gesamtzahl der in Ravensbrück Getöteten wird aufgrund der Quellenlage auch in aktuellen Forschungsberichten mit »mehreren Zehntausenden« umschrieben. Bislang sind der Gedenkstätte Ravensbrück 13.500 Tote namentlich bekannt.

Startpunkt Bundesrepublik

Da die Sammlung in der (alten) Bundesrepublik Deutschland begann, richtete sich mein Blick anfangs auf die westdeutschen Überlebenden. Später weitete er sich nach Westeuropa aus und erst Anfang der neunziger Jahre auf die zu diesem Zeitpunkt bereits ›ehemalige‹ DDR und nach Osteuropa.

Während das Schicksal von Frauen in den KZ zunächst nur vereinzelt erforscht wurde, setzte Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre ein regelrechter Boom von Veröffentlichungen über die ›Frauengeschichte‹ der Konzentrationslager ein 3. Die ersten Frauen, deren Erinnerungen an die Öffentlichkeit kamen, waren diejenigen, die in den politischen Verfolgtenverbänden (Lagergemeinschaft Ravensbrück und/oder Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – VVN) organisiert waren. Mit wenigen Ausnahmen waren auch die meisten meiner ersten – deutschen – Interviewpartnerinnen schon in ihrer Jugend Mitglied in kommunistischen Jugendorganisationen gewesen, später in der KPD und zum Zeitpunkt des Interviews in der DKP organisiert. Andere waren Mitglieder kirchlicher, sozialistischer oder sozialdemokratischer Organisationen. Ihr Engagement in der Frauen- oder Friedensbewegung brachte sie mit Journalisten und Journalistinnen, Filmemachern und Filmemacherinnen in Kontakt, die sich für die Veröffentlichung ihrer Erinnerungen einsetzten. Lehrer und Lehrerinnen begannen die Überlebenden der Konzentrationslager in Schulen und Volkshochschulen einzuladen; bei Seminaren – beispielsweise in Frauenzentren – berichteten sie von ihren Erfahrungen während des Nationalsozialismus.

Diese erste Gruppe von ›Ravensbrückerinnen‹, die in die Öffentlichkeit traten, bildeten die ehemals politischen Häftlinge, die wegen ihres Widerstands gegen den NS-Staat in Gefängnisse, Zuchthäuser und KZ eingesperrt worden waren. Sie hatten ihren Kampf ›Gegen das Vergessen‹, für ›Frieden und Freiheit‹ nie aufgegeben, doch ihrer ganz persönlichen Geschichte oftmals keine große Bedeutung beigemessen.

Doch die Nachkriegsgeneration (zu der auch ich gehöre) hatte lange genug Geschichte aus zweiter und dritter Hand vermittelt bekommen und wollte ›erlebte Geschichte‹ erfahren. Die Möglichkeit, diejenigen zu befragen, die aus eigener Erfahrung sprechen konnten, bot auch eine Chance, das Jahrzehnte währende Verschweigen der NS-Geschichte zu durchbrechen.

Als nun die Generation der Kinder und Enkel sie darum bat, aus ihrem Leben zu erzählen, sahen die Frauen in dem wachsenden Interesse an ihrer Geschichte einerseits eine Bestätigung ihres lebenslangen Kampfes. Andererseits mussten die Überlebenden vor dem Schritt in die Öffentlichkeit erst das Schuldgefühl überwinden, überlebt zu haben. Sie wollten, dass die Würdigung und auch die gesellschaftliche Anerkennung ihrer Verfolgung unbedingt einhergehen sollte mit der Würdigung derjenigen, die nicht überlebt hatten.

Entsprechend zurückhaltend und bescheiden und nur selten offensiv war der Weg der Überlebenden in die Öffentlichkeit.

Mein Interesse galt vom ersten Interview an dem ›ganzen Leben‹. Ich wollte wissen, wie der familiäre Hintergrund meiner Interviewpartnerinnen war, wie sie aufgewachsen waren, wie sie die Verfolgung erlebt hatten oder zum Widerstand gekommen waren, wie dieser Widerstand aussah, wie sie die Haftzeit überleben konnten und wie sehr ihr Leben danach von diesen Erfahrungen geprägt war.

Doch mein Interesse an den Lebensgeschichten war für viele meiner ersten ›politischen‹ Interviewpartnerinnen befremdlich, spielte doch ›das Private‹ in ihren Augen keine große Rolle. Das, wovon sie erzählen wollten, war die Zeit des Widerstands und der Verfolgung, verbunden mit dem Appell, dass so etwas nie wieder geschehen darf. Erinnerung findet im Heute statt, in der jeweiligen historischen und lebensgeschichtlichen Situation der Erzählenden. Im Erinnern spiegeln sich auch politische Überzeugungen oder religiöse Grundsätze wider.

Wer nach dem Lager die Möglichkeit hatte, über das Erlebte zu sprechen, erinnert sich anders als jemand, der damit konfrontiert wurde, mit seiner Verhaftung »Schande über die Familie« gebracht zu haben oder gar als »Verräterin« bezeichnet zu werden. Anderen wurde gesagt, dass man sie vermutlich nicht ohne Grund eingesperrt habe. Es macht einen Unterschied, ob die Gesellschaft die Überlebenden verehrt, respektiert oder stigmatisiert hat.

Das Verhältnis zu den Befragten

Als Filmemacherin wurde ich anders empfangen als beispielsweise Wissenschaftler, die die Geschichte des Nationalsozialismus und der KZ erforschten. Alle meine Interviews sind filmische Dokumente. Ein weiterer Unterschied zu den Historikern, die sich normalerweise nur auf Akten stützen, liegt in meinem persönlichen Zugang, in dem sich mein individuelles Interesse an Lebensgeschichten mit dem beruflichen der Dokumentaristin vermischte.

Читать дальше