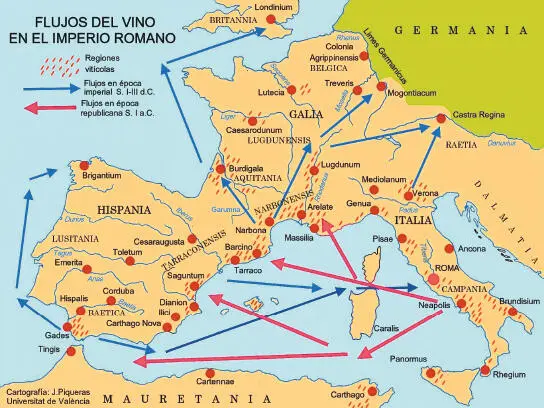

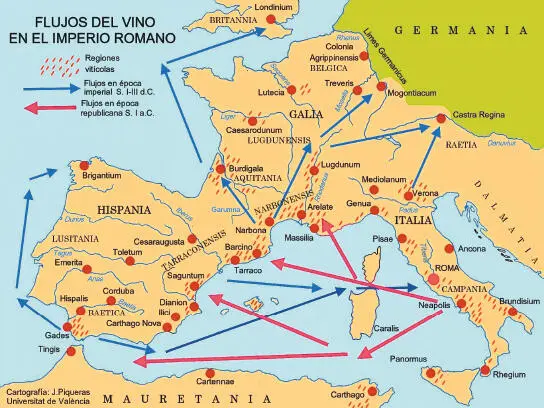

La primera etapa, que coincide cronológicamente con la República (siglos II y I a.C.), se caracteriza por el abastecimiento de vino a todo el Imperio desde las zonas vitícolas de Italia. Estaríamos entonces ante el aprovechamiento del control político y militar romano al servicio del comercio de la metrópoli, que pudo desarrollar así grandes y rentables viñedos. En una segunda etapa, la de Alto Imperio (siglos I y II d.C.), el flujo del vino cambió de sentido y fueron algunas provincias de Hispania, Galia, Mauritania, etc., las que enviaban sus vinos abundantes y baratos a Roma, cuya población había crecido mucho, y a las legiones que guardaban la frontera septentrional. En la tercera etapa, o del Bajo Imperio (siglos III al V d.C.), el comercio de largas distancias perdería intensidad debido a la generalización del cultivo de la vid en todas las provincias, incluido el norte de la Galia ( Limes Germanicus ) con nuevas zonas vinícolas en los valles del Rin (Maguncia) y del Mosela (Tréveris). fig. 7Dos estudios sobre la evolución del abastecimiento de vinos durante un período que cubre toda la cronología anteriormente descrita, vienen a confirmar la hipótesis de las tres etapas. El primero de ellos se debe al arqueólogo mallorquín Damià Cerdà, quien en su obra El vi en l’ager pollentinus i en el seu entorn (1999), estudia la evolución del comercio de importación de vino en Mallorca, desde el siglo IV a.C. al V d.C. De su lectura podemos deducir que los mallorquines empezaron a importar vino hacia el siglo IV a.C. desde la vecina Ibiza y que, tras la conquista romana y la fundación de Pollentia en 123 a.C., pasaron a ser abastecidos de vinos procedentes de varias comarcas italianas (Etruria, Lacio, Campania, etc.). A partir del siglo I d.C., decayó la entrada de vinos italianos y se prodigó la de vinos peninsulares, sobre todo de la Tarraconense (Laietania, Tarraco, Saguntum) y en menor medida de la Bética. Al mismo tiempo, en la segunda mitad del siglo I, tal y como relata Plinio el Viejo, la producción local cobraba fuerza y prestigio, de tal suerte que los vinos mallorquines eran exportados a la misma Roma siguiendo la ruta del Estrecho de Bonifacio. Finalmente, a partir del siglo III el comercio exterior decayó y solo se registraban importaciones esporádicas de vinos caros procedentes del Mediterráneo Oriental, destinados a una minoría selecta, mientras que la mayoría de la población mallorquina era abastecida desde dentro.

fig. 7

El segundo estudio es el de Juan Carlos Márquez sobre El comercio romano en el Portus Ilicitanus (1999), en el que analiza el abastecimiento exterior de productos alimentarios a la región de Ilice durante las etapas del Alto y el Bajo Imperio. A falta de lo que pudiera haber ocurrido durante la etapa previa republicana, en las otras dos sucedió algo similar a Mallorca. Aunque había una cierta producción local de vino, parte del cual debía ser exportado, como se deduce del alfar encontrado en El Campello, la cosecha de la región de Ilice no bastaba para atender el consumo interno. El vino de la Tarraconense y el aceite de la Bética fueron, junto con el pescado, los dos productos más habituales entrados en el puerto ilicitano durante tan largo período, aunque su intensidad fue mayor en los primeros siglos y empezó a decaer en el III, si bien por estas fechas se registra la entrada de pequeñas cantidades de vino desde Italia y el Mediterráneo Oriental. Quizás podría interpretarse este cambio por una mayor oferta de vino local, que habría desplazado a las importaciones de otros vinos peninsulares parecidos, mientras que las clases altas demandaban también vinos distintos o de mayor calidad como podrían ser los italianos y los griegos. Además de la subdivisión cronológica en tres etapas, y en función del grado de desarrollo que alcanzó la viticultura en las distintas regiones de la Península Ibérica, es preciso distinguir al menos cuatro grandes zonas geográficas que, enumeradas por su importancia vitícola, son: la del noreste, o Tarraconense, que incluye a las actuales Cataluña, Aragón y Valencia; la del sur, o Bética, que comprende las actuales Andalucía y Extremadura; la del Valle del Ebro, que incluye Aragón, Navarra y País Vasco, y la del noroeste, que abarcaría León y Galicia.

La etapa republicana: importación de vino itálico

Como ya se ha adelantado, todo parece indicar que, desde los primeros momentos, el poder político y militar romano se tradujo también en un control de la importación y distribución del vino. No hay que olvidar que los romanos aprovecharon sus conquistas territoriales para desarrollar en la metrópoli una agricultura de tipo capitalista basada en la producción intensiva de vino y aceite para exportarlos a sus colonias. El período de máxima expansión tuvo lugar entre el año 146 a.C., fecha en que Grecia fue reducida a provincia romana, y el 37 a.C., momento en que Varrón publicó sus Res rusticae y se hacía eco de una decadencia agrícola que debió ir a más como se refleja en el prólogo de la obra de Columella, De re rustica , escrita a mediados del siglo I d.C. La importación masiva de vinos itálicos en Hispania no supondría que los iberos de las regiones mediterráneas dejaran de tener sus propias viñas, como atestiguan los escritos de Varrón, que pasó largas temporadas en la Bética por su condición de gobernador de la Hispania Ulterior y poseía hondos conocimientos agronómicos. También había viñas en la Lusitania, según Polibio. Los únicos que no cultivaban el viñedo eran los celtas y celtíberos de la Meseta y regiones del NW, pero no por ello dejaban de beber vino importado, que mezclaban con miel.

La importación de vinos greco-itálicos, que ya se había iniciado hacia el año 250 a.C., comenzó a ser más frecuente tras la Segunda Guerra Púnica (218-206), creció mucho a partir del 150 y empezaría a decaer por el año 40 a.C., a medida que las zonas más romanizadas iban haciendo plantaciones de viñedos para no tener que depender del exterior. A juzgar por los tipos de ánforas itálicas (Lamboglia 2 son las más abundantes) se puede deducir que el vino importado procedía de las regiones de Campania y Puglia, en el sur de Italia, y que los puertos de entrada en Hispania eran Emporion, Carthago Nova, Ebusus, Gades y, en un segundo plano, Saguntum (ARANEGUI, 1996). Desde estos puertos el vino se distribuía hacia el interior peninsular, siguiendo rutas como la del río Ebro hasta sus mismas fuentes en Santander (BELTRÁN, 1987) o viajando por cabotaje desde Gades hasta La Coruña (NAVEIRO, 1991).

Producción y exportación durante el Alto Imperio

LOS VINOS DE LA TARRACONENSE: A mediados del siglo I a.C. algunas comarcas de la provincia Tarraconense, como la Laietania (actual Maresme), empezaron a destacar por una viticultura que iba más allá del mero suministro local. Se supone que los iniciadores fueron colonos de origen itálico establecidos en Barcino (Barcelona), Baetulo (Badalona), Iluro (Mataró) y otros lugares próximos, en estrecha relación con los comerciantes ya establecidos durante la anterior etapa importadora. Para su exportación se fabricaron ánforas que imitaban a las itálicas, lo que demuestra que se trataba de un negocio cuidadosamente planeado en el que se mezclaban inteligencia, tiempo y dinero (PASCUAL, 1987). La identificación del tipo de ánforas empleadas por estos comerciantes, como eran las de forma Pascual 1 y Dressel 2-4, ha permitido a los arqueólogos determinar tanto las zonas de producción de vino como los destinos y las rutas de la exportación.

Читать дальше