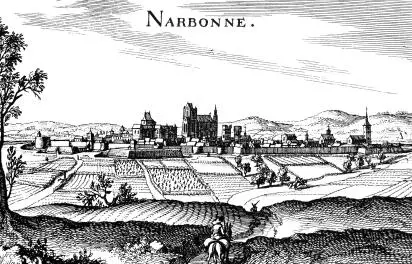

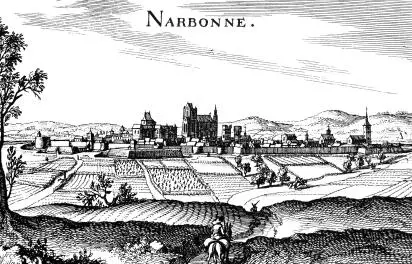

fig. 8 Vista de Narbonne rodeada de viñedos cercados. Grabado de Mattheus Merian.

Montpellier, gracias a su Facultad de Medicina y al legado de los grandes maestros que por allí pasaron, como el valenciano Arnau de Vilanova (†1311) y el mallorquín Ramon Llull, desarrollaba vinos especiales con hierbas y otras plantas aromáticas destinados a un consumo farmacéutico y hospitalario. En las zonas cercanas al mar, al igual que ocurría en el vecino Rosellón (entonces bajo la corona de Aragón), pros-peraba la variedad de uva moscatel, con la que se elaboraba un vino dulce y aromático, el muscat , que habría de figurar entre los cuatro más solicitados vinos del sur, junto con la vernaccia , la malvasía y la romanía .

Aquitania: la gran bodega de los ingleses

La tradición vitícola de esta región se remonta igualmente a la época romana. La Burdigala galo-latina, con su estratégica posición en el profundo estuario de la Gironde, en el extremo occidental de la gran ruta terrestre que comunica el Mediterráneo con el Atlántico por la depresión de Toulouse, habría empezado su aventura vitícola en el siglo primero antes de Cristo como consumidor y redistribuidor por vía marítima de los vinos itálicos, tarraconenses y narbonenses, como se deduce de la abundancia de ánforas vinarias halladas en su entorno (TCHERNIA, 1986). En una segunda fase, ya durante los siglos I y II d.C. el cultivo de la vid fue arraigando en aquella región ( villa rustica de Luzcat, cerca de Libourne) teniendo como base productiva la variedad de uva biturica , cuyo origen se discute si es autóctono o procede de España (ROUDIÉ, 1988). A falta de otro tipo de documentos, los textos del ya citado poeta Ausonio, propietario él mismo de tierras en aquella región, ilustran la existencia de un viñedo que a finales del siglo IV debía haber alcanzado cierta reputación, por lo que al hablar de su ciudad natal, Burdeos, apostrofa “tú, a quien ilustran tus vinos y tus ríos” (citado por ROUDIÉ, 1988, 12), y cuando viaja por el Mosela expresa el paralelismo que encuentra entres dos zonas de marcada vocación vitícola: “In speciem tum me patriae cultumque nitendis Burdigalae blando pepulerunt vis” ( Mosella , versos 18-19).

Contando pues con una tradición que se remontaba a la época romana, un buen medio natural (clima y suelo) para el desarrollo de la vid, ríos navegables y buenos puertos de mar en el Atlántico, el principal impulso de esta región fue sin embargo su unión política con Inglaterra, que comenzó en 1154 con el matrimonio entre la duquesa de Aquitania y el rey de Inglaterra, y finalizó en 1453 cuando las tropas del rey de Francia derrotaron a los ingleses en Castillon, poniendo fin al dominio británico. Fueron tres largos siglos durante los cuales Aquitania tuvo, por así decirlo, la exclusiva en el aprovisionamiento del mercado inglés, con un volumen de negocio que en los mejores años (a principios del siglo XIV) llegó a alcanzar la cifra de 720.000 hectolitros, aunque lo normal era que estuviera en torno a los 250.000 y que incluso durante todo el siglo XV rara vez lograse superar los 120.0000 (JAMES, 1971).

En los primeros años la zona más beneficiada fue la de Poitou, Saintonge y Aunis, alcanzando el viñedo verdadero carácter de monocultivo en los alrededores de La Rochelle, principal puerto de embarque, lo que motivó la desecación de zonas pantanosas para la plantación de nuevas viñas, tarea ingente que favoreció la concesión a los campesinos de contratos de plantación a medias, complants , que suponían el reparto de la propiedad a partes iguales entre el plantador y el dueño de la tierra (DION, 1956).

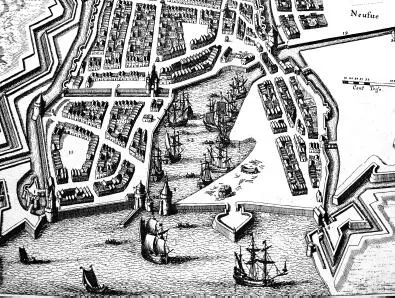

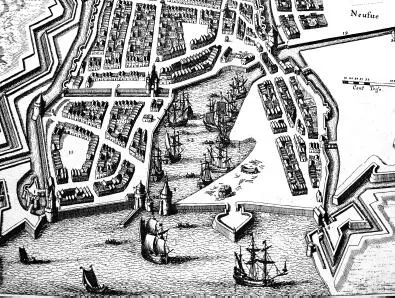

fig. 9 Detalle de un grabado con el puerto de La Rochelle, donde se embarcaban muchos vinos con destino a Inglaterra y el Mar del Norte.

La conquista de La Rochelle fig. 9por el rey de Francia en 1224 no supuso el fin de aquellos viñedos, orientados a partir de entonces a los mercados de Normandía, París y Flandes, pero desvió el centro de gravedad del aprovisionamiento inglés más al sur, situándolo en Burdeos y su área de influencia. Esto favoreció el desarrollo de los propios viñedos bordeleses y de otros situados aguas arriba de los ríos que desembocan en la Gironde: viñedos de Moissac y Gaillac en las riberas del Garona y Tarn, de Cahors en las del Lot y de Bergerac en las del Dordogne, por citar solo los más importantes. Se formaba así una sólida región vitícola en donde la superficie dedicada a viñedo para la exportación no bajaba de las 25.000 hectáreas, que a comienzos del siglo XIV podían producir entre 700.000 y 800.000 hectolitros, presentándose ya los primeros síntomas de crisis por exceso de producción (LE MENÉ, 1991).

El período de guerra semipermanente entre Francia e Inglaterra, conocido como Guerra de los Cien Años (1337-1453) y la gran epidemia de Peste (1348) que diezmó la población, marcaron el retroceso de aquel gran viñedo comercial, que quedaría muy dañado tras la batalla de Castillon (1453) y la caída de la exportación a Inglaterra, estancada en lo que quedaba de siglo en torno a los 50.000 hectolitros anuales. Pero fue precisamente en aquel período de la segunda mitad del XV cuando empezaron a producirse los primeros cambios en las estructuras de producción y en la enología, que sentarían las bases de la futura viticultura bordelesa de prestigio. Lavaud-Renaudie (2002) resume de forma magistral este proceso, basado en la aparición de un nuevo tipo de explotación ( le bourdieu ), localizado en las zonas palustres y trabajadas directamente por sus dueños con ayuda de jornaleros, que competía con la tradicional gran propiedad eclesiástica y burguesa periurbana trabajada en régimen de aparcería. Al mismo tiempo, el tradicional vino claret de poco color y fuerza, empezaba a ser sustituido por otro tinto o vermeil de elaboración más esmerada y mayor calidad.

La estructura tradicional, durante el largo período de dominio inglés, fomentó, en el caso concreto de la ciudad de Burdeos, la formación de un viñedo eminentemente periurbano, cuya propiedad estaba mayoritariamente en manos de las instituciones religiosas, tales como el arzobispado, las iglesias de Saint-André y de Saint-Seurin, o la abadía benedictina de Sainte-Croix. Otra buena parte estaba en manos de la burguesía ciudadana y solo un resto poco importante en las de la nobleza local. El sistema de explotación no era directo sino por contratos enfitéuticos o de aparcería por los que el propietario percibía la cuarta parte de la cosecha. Los viticultores no eran campesinos sino habitantes de la ciudad, la mayoría con otro oficio complementario (artesano, comerciante, transportista). El parcelario, sumamente fraccionado, dibujaba un gran mosaico de viñas, con algunos huertos intercalados, que llegaba hasta los mismos muros de la ciudad.

El nuevo modelo, que ya se conocía desde tiempo atrás, pero que no cobró fuerza hasta después de 1453, era le bourdieu , una explotación de grandes dimensiones, cercada por árboles, que incluía bodega y vivienda para jornaleros, cuyo propietario solía ser un burgués acaudalado de Burdeos, que había comprado tierras vírgenes en el palus , la zona pantanosa que se extiende a las orillas del río, que tuvo que ser drenada y desbrozada de hierbas y cañas. El trabajo exigía un cierto capital inicial, pero la fertilidad de la tierra compensaba la inversión. Las bodegas fueron provistas de prensas que permitían sacar más color al mosto, sometido ahora a un proceso más largo de fermentación. Muchas de estas grandes explotaciones, precedentes de los actuales châteaux , tenían salida directa al río, con la posibilidad de construir un embarcadero privado para exportar directamente el vino (LAVAUD-RENAUDIE, 2002, 904).

Читать дальше