La mayoría de autores está de acuerdo en que a partir del siglo VII tuvo lugar una primera expansión del cultivo del viñedo como consecuencia de la cristianización de los bárbaros y de la colonización de nuevas tierras. En dicha tarea tendrían un especial protagonismo los obispos y las órdenes religiosas, sobre todo los monjes benedictinos, auténticos misioneros de la época.

ITALIA: LA FORMACIÓN DE GRANDES VIÑEDOS SUBURBANOS

Mucho se ha escrito sobre la civilización urbana medieval de Italia sin reparar en su complejidad “urbano-agraria”. A excepción de Génova y Venecia, ciudades mercantiles sin apenas espacio útil en su entorno inmediato, el resto de grandes ciudades italianas como Florencia, Bolonia, Nápoles y la misma Roma, se encuadran en un marco agrario sin el cual les hubiera sido imposible sobrevivir (PINI, 1991, 67). Es por eso que nacen las agriculturas suburbanas en las que, con mayor intensidad que en las zonas rurales, se cultivan los alimentos de primera necesidad (cereales), sobre todo si su transporte encarece o dificulta el aprovisionamiento (aceite, vino, frutas, hortaliza…). En un país donde, más todavía que en España y en Francia, el viñedo no encuentra límites climáticos (solo en la alta montaña alpina), no era de extrañar que las primeras masas vitícolas se formaran precisamente en el entorno de las grandes ciudades, a tono con su potencial demográfico y capacidad de consumo. Ello no implica necesariamente una especialización vitícola de toda el área suburbana, por más que el vino fuera, después del pan, un producto en el que la ciudad deseaba ser autosuficiente. Pero tampoco excluye la formación de viñedos especializados en ciertos pueblos o lugares de la periferia, como ocurrió con el Chianti al sur de Florencia, o con Velletri y Tívoli en las cercanías de Roma.

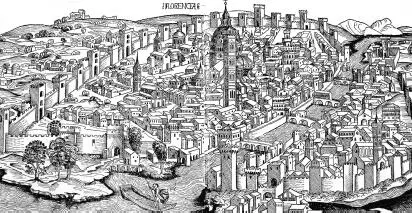

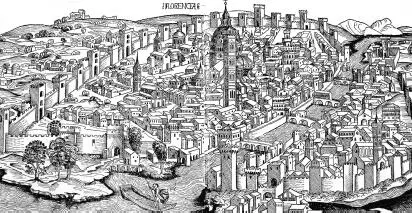

Sin embargo, en Italia, la especialización agrícola y la apuesta por uno u otro cultivo determinado a gran escala, hay que ponerla en relación con las facilidades para el transporte, tal y como demostró ya en 1964 Federigo Melis al explicar los efectos de la “revolución de los noli ” que tuvo lugar a finales del siglo XIV y comienzos del XV. El nolo (del latín naulum ) era el precio o tarifa que debía pagarse por el transporte de una mercancía en barco. Con anterioridad a 1370 se calculaba de acuerdo con el peso de la misma, independientemente de su naturaleza y precio, pero luego se fue imponiendo un nuevo sistema que calculaba el nolo en función del valor de las mercancías (estaban por medio también los seguros), lo que encareció el transporte de las más valiosas (oro, seda, especias, tejidos, cuadros, etc.) y abarató, en compensación, el transporte de cereales, vino y aceite, que ahora podían recorrer también largas distancias sin que se incrementara mucho su precio. Este principio de discriminación tarifaria se impuso primero en el transporte marítimo, pero luego se aplicaría también al fluvial y al terrestre, con grandes repercusiones en lo que a la geografía de la producción y el comercio se refiere. En el sistema tradicional de ciudades (podría ampliarse la escala y hablar de regiones y países) la producción estaba condicionada de forma bastante rígida por la proximidad de los mercados consumidores y de ahí los esfuerzos por lograr el autoabastecimiento. Con la rebaja del nolo el intercambio comercial se hizo más fácil y en cada lugar se pudo apostar por uno o varios cultivos determinados en función de la calidad o adecuación de la tierra a los mismos. De esta forma se producía un doble efecto: los grandes mercados diversificaban sus áreas de abastecimiento y la producción de un bien determinado se concentraba en una zona específica, aumentando su intensidad y multiplicando su capacidad de venta, así como el área geográfica de su clientela. fig. 1

En todo caso, y por lo que al vino se refiere, el transporte terrestre en carro o a lomos de animal seguía siendo mucho más caro que en barco, pues costaba cinco veces más llevar un tonel de vino desde Génova a Ginebra a través de los Alpes, que transportarlo por mar hasta el sur de Inglaterra (HEERS, 1971). La consecuencia fue un mayor aumento del tráfico entre regiones marítimas y, con ello, una litoralización del crecimiento económico, incluido el mayor desarrollo de los viñedos de zonas próximas al mar. La revolución de los noli tuvo por tanto un gran impacto geográfico y marcó, junto con la Gran Peste, el punto de inflexión en la historia del viñedo italiano medieval (PINI, 1996).

fig. 1

La Toscana y Florencia: el gusto por los vinos de calidad

La región italiana de la Toscana fue una de las primeras de Europa que, ya desde los siglos X y XI, inició el proceso de urbanización gracias a su crecimiento industrial y comercial que cristalizó en grandes ciudades como Pisa, Prato, Siena y, sobre todo, Florencia, que en vísperas de la Gran Peste de 1348 era posiblemente, después de París, la segunda ciudad más grande de Europa con unos 100.000 habitantes. La especialización vitícola de la Toscana y la misma calidad de sus vinos ( trebbianos y vernaccias de Chianti o San Geminiano), ya resaltada por el agrónomo boloñés Pietro de Crescenzi (ca. 1300), deben mucho a aquel proceso de urbanización y desarrollo económico (BALESTRACCI, 1996). Se trata en este caso, como ya pusieron de relieve en los años sesenta y setenta Federigo Melis (1967) y Charles de La Roncière (1978), de un viñedo auténticamente comercial, aunque no de exportación, ya que el mercado estaba situado en la propia región. Es el primer gran ejemplo de viñedos suburbanos en estado puro. fig. 2

fig. 2 Paisaje toscano con viñedos y villas rústicas. Detalle de una pintura de Ambrogio Lorenzetti, Palazzo Publico de Siena. (Foto Piqueras)

fig. 3 Detalle de una vista medieval de Florencia, donde se servían los mejores vinos de Toscana. Grabado de Michael Wolgemut en el Liber Chronicarum de Hartmann Schedel (Núremberg, 1493).

La ciudad de Florencia, cuyas necesidades de vino a comienzos del siglo XIV no debían bajar de los 250.000 hectolitros anuales (cantidad similar a la que importaba por estas fechas toda Inglaterra), desarrolló en un radio de 30 kilómetros una larga serie de viñedos que iban perdiendo intensidad a medida que se alejaban de Llanura de Florencia, donde el suelo era más fértil pero el vino de inferior calidad, y se iban acercando a los montes del Mugello (norte), el valle de Valdelsa (suroeste) y las colinas del Chianti (sureste), donde se cosechaban los mejores vinos de trebbiano , que eran los que bebían las clases más ricas. A tono acorde con el crecimiento demográfico, la viña conoció una etapa de expansión que debió iniciarse ya en el siglo X y alcanzó su apogeo en el primer tercio del siglo XIV. En ella participaron todos los estamentos sociales. fig. 3

Unas veces eran eclesiásticos o ricos comerciantes los que daban tierra a los campesinos o artesanos para llevar a cabo pequeñas plantaciones (casi siempre inferiores a media hectárea) en régimen de aparcería o de alquiler a plazo fijo (20 años) pagadero no en vino sino en trigo. Otras veces eran los monjes de la abadía cisterciense de Settimo los que en ocho años (1318-1326) llevaban a cabo una gran plantación de más de 37 hectáreas en terreno ganado al bosque. Algunos ricos burgueses, como Lippo del Sega o los Peruzzi, imitaban el modelo cisterciense haciendo grandes inversiones en la plantación de extensos viñedos para su explotación directa mediante jornaleros. La viña ganaba terreno no solo a los cereales en la llanura sino también al bosque en las colinas. En casos extremos, los trabajos eran tan duros y costosos, que algunos terratenientes, como Lapo de Comeana, no dudaron en otorgar la mitad de la propiedad de la viña a cambio de los trabajos de roturación y plantación, mediante contrato firmado con dos vecinos en 1302 (LA RONCIÈRE, 1978).

Читать дальше