3. La corónica de Aragón de Vagad,o las esencias imaginadas del reino

En los talleres zaragozanos de Pablo Hurus, en los que trabajaban un notable y culto grupo de notables ciudadanos y clérigos regulares y seculares (Romero, 1989: 564), el 4 de noviembre de 1499 veía la luz la Crónica de Aragón , terminada por Coci, Hutz y Appenteger, tras el traspaso de la imprenta por su marcha de Zaragoza (Pedraza, 1997). Su extenso incipit detalla intenciones, titulación, autoría y mandatarios:

Comiença la esclareçida Corónica de los muy altos y muy poderosos príncipes y reyes cristianíssimos de los siempre constantes y fidelíssimos reynos de Sobrarbre de Aragón, de Valencia y los otros , por el reverendo padre don fray Gauberte Fabricio de Vagad, monge de sant Bernardo y expressamente professo en el sancto y devoto monesterio de sancta María de Santa Fe, y antes desso coronista mayor del rey nuestro señor y alférez de su hermano el muy illustre señor don Johán de Aragón, arçobispo de Çaragoça, por mandado y ruego de los señores diputados del reyno de Aragón, con mucho trabajo y diligencia compuesta, y de los reales archíos assí de Barçelona como de sant Victorián, de Monte Aragón, de Poblete, y otras antigas corónicas verdadera y fidelíssimamente sacada (Vagad, 1499: A 1v).

Su colofón reiteraba los datos, añadiendo importantes detalles además del característico y bello escudo de Hurus, como que fue «recognoçida y en algo esaminada por el magnifico y egregio doctor miçer Gonçalo García de Sancta María» (fol. CLXXXr). De su polífacético autor, Gauberte Fabricio de Vagad conocemos sus facetas de

historiador, poeta y alférez mayor, religioso, humanista, viajero y ciudadano de Zaragoza en la Zaragoza de la segunda mitad del siglo XV. Forma parte también de una minoría poderosa, frustrada y dinámica, compuesta por intelectuales, eruditos humanistas, nobles, alto clero, reconocidos juristas, diputados y autoridades del reino (Lisón, 1984: 134).

El incipit y el colofón proporcionan algunos de sus nombres claves, sobre todo el de su valedor, don Juan de Aragón, el hijo natural de Juan II, que se rodeó de un grupo importante de humanistas. La obra, como dice el colofón y corrobora la documentación de la época, no se ha escrito a petición de los reyes, sino de los diputados, un grupo con plena conciencia de representar a los habitantes del reino, de lo que hacen ostentación, al tiempo que pretenden defender «sus peculiaridades institucionales y su propia identidad» (Sesma, 1987: 263). Tenemos constancia de los pagos de la Diputación por los desplazamientos de Vagad para la consulta de los archivos de Barcelona, Poblet y San Victorián, del mismo modo que los destinados a abonar la labor de Gonçalo García de Sancta María, cuya labor no ha sido totalmente aclarada (Martín Abad, 1986; Baron, 2012: 138-143) y Gaspart Manent. Pero además, conocemos muy bien el intrincado proceso de publicación de la obra (Pedraza, 1997; Pallarés, 1999), y el interés de Fernando de Bolea, uno de los principales impulsores de la empresa, cuya familia adquiere especial importancia en una crónica versificada del propio Vagad (Tate, 1970).

En el limitado panorama de las crónicas aragonesas medievales (Orcástegui, 1986), la obra de Vagad destaca por ser la primera de carácter general impresa en romance, cuyo contenido abarca desde los míticos tiempos del reino de Sobrarbe hasta el final de Alfonso V (1458), a lo que preceden tres extensos prólogos laudatorios en los que «sostiene con rotundidad su aragonesismo y la preeminencia de Aragón sobre los demás reinos hispánicos» (Orcástegui, 1996: 25). El primero corresponde a los loores de España y el segundo a los de Aragón, mientras que su tercera entrada pretende «sentir la excellencia de la historia de Aragón» (fol. B2v), insistiendo sobre todo en las excelencias de Huesca y en especial de Zaragoza.

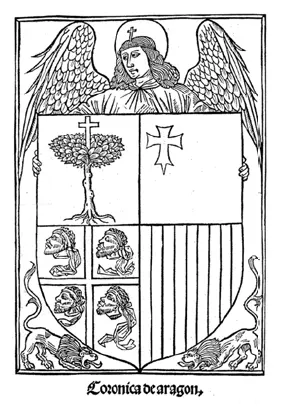

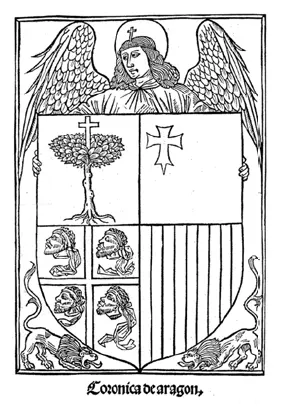

Figura 2. Portada de la Crónica de Aragón de fray Gauberte Fabricio de Vagad, Zaragoza, Pablo Hurus, 12 de septiembre de 1499.

En la portada de la obra aparece por vez primera el escudo de Aragón (figura 2), conformado con cuatro cuarteles, como el castellano, de igual manera partidos en cruz. De acuerdo con la nomenclatura tradicional representan los siguientes contenidos: 1. Sobrarbe. 2. Aínsa, 3, Alcoraz. 4. Aragón. A lo largo del texto, fray Gauberte explica los episodios significativos que originaron los cuarteles, a través de cuyos discursos se entrevén ciertas características de su obra. Los míticos (e inventados) orígenes del reino se remontan al Sobrarbe pirenaico, donde es elegido Garci Ximénez. Después de la traición de don Julián, «que no fue godo ni español, mas italiano y de linaje de los césares de Roma» (fol. Ir), los cristianos se retiraron «a las montañas de las Asturias dizen muchos, mas a los montes Perhineos pienso que más, porque son los más altos y mas famosos montes de toda la Hespaña» (fol. IIr). La elección del primer rey de Sobrarbe se instituye en unas circunstancias especiales: junto a la Peña Oroel de Jaca, se reunieron los «aragoneses» y decidieron invocar a Dios para elegir al nuevo rey. Tras la procesión a San Juan de la Peña, solicitaron la ayuda de los ermitaños Oto y Felicio, provenientes de Zaragoza, quienes les propusieron velar esa noche. Al día siguiente, previamente «iluminados» les dictan el procedimiento que deben seguir, pactado y electivo, del que se resaltan sus excelencias. A la elección de Garci Ximénez, considerado el primer rey cristiano, anterior a los alemanes y a «los doze pares en Francia», se une la del Justicia y su localización en un territorio, el de Sobrarbe con Aínsa como cabeza, ganado a los moros. Frente a otros cronistas que hacen soberano navarro a Gaci Ximénez, Vagad se basa en sus armas para asegurar su aragonesismo: «las mismas primeras armas del árbol con la cruz colorada de Sobrarbre sé que fueron, que no de Navarra, y las sepulturas tanbién de los reyes de Sobrarbre esso publican» (fol. VIIIv).

En esta serie fundadora, su quinto monarca es el también godo Íñigo de Arista, «que nuestros propiamente fueron y son los ínclitos godos» (fol. XVIr). Al tiempo de pelear contra los invasores y mirando a los cielos para reclamar su ayuda, se le apareció «una esclareçida cruz» resplandeciente (fol. C2v), que le impulsó a redoblar su esfuerzo y ampliar el territorio. Esto propició un cambio en las armas identitarias: «mandó en su palacio en su real escudo y seña de nuevo assentar una sola y tan clara cruz como plata en campo tan azul y sereno quan azul y fermoso el cielo pareçe quando mas claro y sereno se muestra» (fol. C2v). Las armas habían sido enviadas por la divinidad, a diferencia de las francesas dadas por los ángeles, mientras que la parte diestra de la cruz era la más noble por ser la parte del corazón (fol. C2v). Al considerar a Sobrarbe como ingrediente originario, «lo que como mucho era tan solo el nombre de un lugar en el siglo VIII, llegaba a ser un volátil reino legendario en el siglo XV» (Giesey, 2010: 88), quebrando líneas dinásticas y añadiendo la elección de Garci Ximénez.

El desplazamiento de la llamada Reconquista hacia el llano permite explicar el tercer cuartel, el de las cabezas cortadas de cuatro moros. Pedro I, para Vagad tercer rey de Aragón y duodécimo de Sobrarbe, durante el asedio de Huesca (batalla del Alcoraz), «la llave que cerrava y tenía el passo de todas las montañas» (fol. XXXIIIv), solicitó la ayuda divina por la superioridad de los adversarios. Milagrosamente, se apareció un caballero grande, vestido de armas blancas y resplandecientes con paramentos plateados y la cota de armas con los mismos colores y forma, y yendo delante de todos causó tan gran espanto que ayudó a que venciera el ejército cristiano. Cuando fueron a levantar el campo, se encontraron con cuatro cabezas de caudillos regios, y en conmemoración de la ayuda recibida, el rey mandó a sus oficiales «que asentassen en su escudo real quatro cabeças de moros negros sobre campo de plata con la cruz colorada por medio, como venía blasonado sant Jorge». De esta manera se mostraba cómo la casa de Aragón eran favorecida por «celestiales socorros, siempre arreada de títulos de victorias de infieles, siempre acompañada de arreos cristianíssimos» (fol. XXXVv).

Читать дальше