La dispositio y selección de los materiales resulta significativa en su asimetría. Dejando el inicio geográfico, los primitivos y míticos habitantes resaltan unos orígenes prestigiosos, equiparables o superiores a los de otras naciones, sin que importe demasiado ese sustrato romano, que evidentemente debe entenderse como piedra de toque ideológica. La reina de España, Isabel, a quien se le dedica la obra, puede considerarse descendiente de quien lo ha sido previamente, por ejemplo, de Hércules, Pelayo o Alfonso VI. Se percibe una interesada vinculación neogoticista, omnipresente desde el siglo XIII y reverdecida en el siglo XV, un mito de larga duración que traspasa la Edad Media (Álvarez y Fuente, 2013: 29), el ámbito castellano y también el español para alcanzar América con nuevas modulaciones. Para nuestro propósito, «el objetivo de la restauratio Hispaniae seguirá siendo en las crónicas del periodo de los Reyes Católicos la Hispania Gothica perdida a comienzos del VIII» (Díaz, 2013: 64). Desde esta óptica se entiende muy bien la dispositio descompensada. Una vez establecidos los prestigiosos orígenes y la vinculación con el pasado godo, interesaba sobre todo desarrollar más extensamente el intento de restauración, todavía incompleto pero cuyo final podía avistarse en el horizonte propagandístico. Esta dispositio implicaba unos periodos de importancia desigual, lo que conllevaba una visión ideológica al servicio de la mandataria, justo en momentos cercanos al comienzo de la conquista de Granada.

No insistiré en aspectos bien destacados por Cristina Moya: superioridad de Castilla, goticismo y valor ejemplar de la obra. Resaltaré también la identificación entre Castilla y España, la marginalidad de los territorios no castellanos, sin apenas peso en el discurso, y la apertura de su obra hacia la la literatura caballeresca (Gómez Redondo, 2014). La obra asume una geografía plena de mirabilia , una tradición legendaria y un entramado de hazañas, de las que citaré dos ejemplos, en el ámbito narrativo y en el locutivo, que le conectan con los libros de caballerías: Hércules solicita de Gedeón combatir con la condición de que el que lograse la vitoria «quedase por señor de la tierra» (Moya, 2009: 76). Del mismo modo, ante las palabras soberbias de Martín Gómez al Cid, este «respondió que a los cavalleros más convenía obras que palabras» (Moya, 2009: 174).

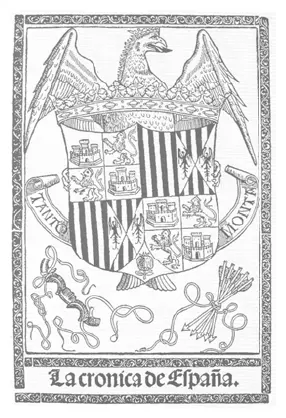

En las prensas sevillanas de Sebastián Trujillo en 1567 se publicó la última edición de la Valeriana , copiada casi a plana y renglón de la anterior (1562), en tamaño folio, letra gótica, disposición a doble columna, portada xilográfica, en este caso con el escudo regio, características habituales de una gran parte de las crónicas del siglo XVI (López-Vidriero, 1998) y específicamente de la Valeriana . «Privada del favor de las prensas, ocupadas en la difusión de nuevas y modernas crónicas, la pérdida de lectores para un texto esencialmente medieval era una cuestión de tiempo» (Moya, 2014b: 121). Por esas fechas se estaba fraguando una auténtica transformación de la historiografía, en una fase de «propuestas revolucionarias, que abarcaría de 1555 hasta 1575, aproximadamente», mientras que después llegaría su ejecución a fines del siglo (Alvar, 2014: 195). Por el contrario, buena parte de la Valeriana respondía a unos parámetros ni siquiera aceptables para historiadores más rigurosos de la segunda mitad del siglo XV y menos en el XVI, como criticó Valdés. Debajo del escudo de la portada se leía La chronica de España abreviada por mandado de la muy poderosa señora doña Ysabel, reyna de Castilla , identificando a la «poderosa señora» Isabel como reina de Castilla, contradiciendo el prólogo. Desde una óptica material, por esas fechas la letrería gótica solía estar desgastada en unos talleres habitualmente descapitalizados. Dado los sistemas de imprimir a plana y renglón, el empleo de la letra romana hubiera supuesto un mayor esfuerzo, con el consiguiente incremento del coste (Lucía, 2000: 438). Sin embargo, no era este el caso. A la muerte de Trujillo, el taller pasó a su viuda, quien publicó dos obras históricas medievales, una de ellas producto indirecto de la Crónica abreviada de España , La crónica popular del Cid (1571); la otra era La crónica particular de San Fernando (1572), reimpresa al menos en 21 ocasiones durante el siglo XVI:

1) Sevilla: Jacobo Cromberger, 1516. 2) Sevilla: Jacobo Cromberger, 1526. 3) Salamanca: Pedro de Castro, 1540. 4) [Valencia: s.i., 1541]. 5) Valladolid: Sebastián Martínez, 1545. 6) Sevilla: Pedro Gómez de Pastrana, 1547. 7) Medina del Campo: Francisco del Canto, 1551. 8) Sevilla: Dominico de Robertis, 1551. 9) [Sevilla: Sebastián Trujillo, 1552]. 10) Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. 11) Medina del Campo: Francisco del Canto, 1556. 12) Sevilla: Sebastián Trujillo, 1558. 13) [Sevilla: Sebastián Trujillo, 1563]. 14) Medina del Campo: Francisco del Canto, 1566. 15) Medina del Campo: Francisco del Canto, 1567. 16) Medina del Campo: Francisco del Canto, 1568. 17) Sevilla: Viuda de Sebastián Trujillo, 1572. 18) Sevilla: s.i., 1576; 19) Sevilla, Fernando Díaz [a costa de Alonso de Mata]1586; 20) Alcalá de Henares: Sebastián Martínez, 1586. 21) Sevilla, Alonso de la Barrera, 1588.

La última la había impreso Alonso de la Barrera, quien había asumido el taller de su padre, Sebastián Trujillo, lo que indirectamente implica que la Valeriana carecía de demanda. La Crónica de Valera no podía competir con la historiografía posterior, ni con la previa, del mismo modo que ante obras como la Silva de varia lección , por mencionar un libro impreso en la misma ciudad, sus mirabilia resultaban ya poco admirables. Todos estos factores debieron de confluir para que se dejara de editar: había dejado de interesar. Aun así, todavía se observan supervivencias indirectas. En síntesis de Jardin, los sumarios de crónicas habían constituido la historia de una apropiación, de una traición y de una salvación. En este último sentido, «lo que hombres como Mariana o Garibay conservan de la cultura histórica medieval, para bien o para mal, lo deben ante todo a obras como las de Mosén Diego de Valera o el Despensero Mayor» (Jardin, 2000: 152-153).

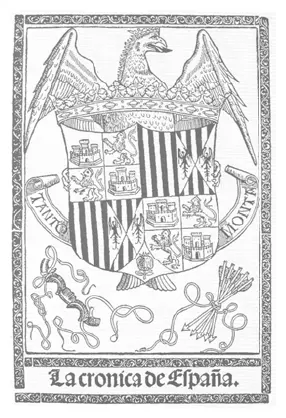

Finalmente, a partir de 1493, los escritos librados por la Corona o que gozaban de su patrocinio «podrían ser distinguidos gracias a la presencia de un elemento icónico que, a través de la estampación de una simbólica reservada a la Corte y Cancillería, indicaba bien la procedencia de los mismos o bien visualizaba la concesión de una merced regia» (Ruiz, 2011: 125-126). Es el caso de la Valeriana , que a partir de ese año se ilustra con la xilografía regia en su portada. Entre sus variaciones me interesa destacar el

escudo de armas reales con una corona como timbre, con entado en punta de Granada, y sostenido por un águila coronada mirando hacia la izquierda. La orientación del ave contraviene la normativa heráldica que, en cambio, se observa en la representación de los leones. El diseño se completa con el lema TANTO MONTA en una filacteria parcialmente cubierta por el escudo y con dos divisas al pie del mismo (Ruiz, 2011: 228).

Uno de los primeros modelos de este tipo, el 17b en la Tipología de Elisa Ruiz, lo imprimió Pablo Hurus en Zaragoza el 24 de septiembre de 1493 (figura 1). Unos años después, se publicarán dos obras cuyas portadas permiten proyectarlas en una primera aproximación sobre la Valerian a, bien por identificación ( Gran conquista de Ultramar ), bien por contraste ( Crónica de Aragón ), indicio de otros sustratos.

Figura 1. Portada de la Valeriana o Crónica abreviada de España de Diego de Valera, Zaragoza, Pablo Hurus, 24 de septiembre de 1493.

Читать дальше