Al fin y al cabo, los procesos reflejan los movimientos migratorios y sus oscilaciones. De hecho, aparte de los desplazamientos internos (jornaleros en busca de trabajo), el Reino de Valencia atrae mano de obra de otros lugares (franceses, castellanos, aragoneses, etc.), que con mayor o menor facilidad buscan y encuentran ocupación y alcanzan cierta estabilidad. Las declaraciones testificales de los procesos lo muestran reiteradamente. Además, la repoblación posterior a la expulsión de los moriscos, y su profunda inestabilidad, acentuó estos movimientos, por lo menos en los cuarenta años posteriores a 1609. Pero, por otro lado, había un flujo continuo de gentes que podemos asociar a la marginalidad que circulaba por los caminos y recalaba en los pueblos o en la capital, en las esquinas o en los llamados «hospitales» o albergues: vagabundos, pobres, pedigüeños, viajeros sin rumbo, transeúntes sin recursos a la búsqueda de fortuna u oportunidades fáciles, desterrados de algunos lugares, delincuentes huidos, etc.

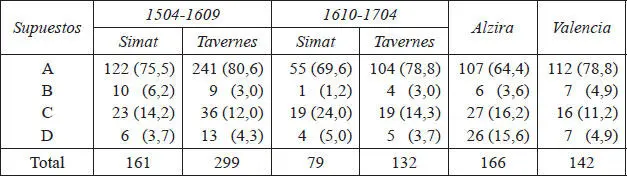

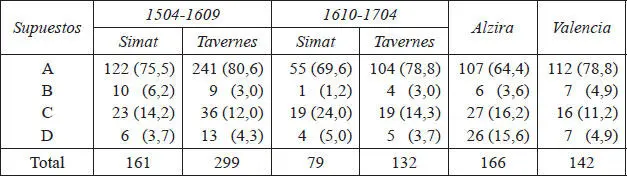

Diferenciar esa doble condición (simple inmigrante o individuo marginal) es siempre problemático, entonces y ahora. Pero cabe pensar si esas cifras de delincuentes «forasteros» pueden presentar un resultado poco preciso o incluso algo exagerado, precisamente porque no valoran su «arraigo». Efectivamente, según informan los procesos, algunos de ellos han permanecido ya años viviendo en la localidad donde han cometido un delito y, por lo tanto, de «forasteros» solo tienen ya el nombre o el recuerdo de sus orígenes, pues a todos los efectos parecen estar totalmente integrados en la comunidad; otros al menos llevan ya un cierto tiempo residiendo («habitador en…») y trabajando allí mismo. 12En este sentido, en el cuadro 2.4 hemos puesto el acento en el lugar de residencia habitual del delincuente (cualquiera que fuera su origen), con una cierta estabilidad y continuidad, y en los delitos ocurridos solamente en cuatro localidades y en su término inmediato, con independencia del ámbito jurisdiccional: Simat, Tavernes, Alzira y Valencia. 13Al margen del supuesto D (casos inciertos o dudosos), el A refleja que la gran mayoría de delitos (entre el 70 y el 80 %) los ha cometido un procesado residente, ya sea en solitario (v. g., posesión de armas prohibidas) o contra otras personas o bienes de la misma localidad; solo muy pocos residentes (algo superior al 3 %) han cometido un delito contra pobladores de otra localidad, aunque sea inmediata o muy próxima (supuesto B). Es decir, que la delincuencia está básicamente relacionada con la vecindad, con la cercanía, con un sinfín de causas y conflictos próximos, con una convivencia continuada que acumula roces e intereses contradictorios, en lo que podríamos llamar una cierta endogamia delictiva local. J. L. Betrán insiste en el carácter «intervecinal» de los delitos, mientras que J. Ruff indica que se ataca a quien se trata, a quien se conoce, a sus propios vecinos (el 73,2 %), como hace R. Muchembled. Por contra, el supuesto C indica que entre el 11,2 y el 16,2 % de los delitos se deben a forasteros no residentes, ya sea contra residentes o contra otros forasteros, subiendo solo al 24 % en Simat durante el siglo XVII, sin duda relacionado con los movimientos migratorios de la repoblación posteriores a la expulsión de los moriscos. Por tanto, parece razonable pensar que los delitos cometidos por forasteros propiamente dichos (no residentes, desconocidos, etc.) no superarían normalmente el 15 % del total, con todas las variantes o circunstancias locales que se quiera.

Y si ello es así en términos cuantitativos, parece exagerada la prevención que se tuvo contra los forasteros en general durante el Antiguo Régimen. 14Si según nuestros cálculos a estos se podría atribuir aproximadamente una destacada criminalidad en torno al 15 %, ello no se corresponde con el revuelo, las medidas y las sospechas que suscitó. Así, una exagerada «Crida» del patriarca Ribera en 1603 afirmaba que era experiencia probaba que la mayor parte de los delitos que se cometían en Valencia y sus arrabales se debían a forasteros. 15Efectivamente, fueron muchos los bandos que se dictaban de tiempo en tiempo prohibiendo acoger a forasteros, hacerlo sin permiso o licencia, estableciendo la obligación de manifestarlos a la justicia cuando estaban ya en una localidad, o simplemente ordenando taxativamente su expulsión inmediata o en breve lapso de tiempo de una determinada zona, con la amenaza de varias penas. Ejemplos sobrados tenemos en los numerosos bandos dictados en Valldigna y de haber fuentes se encontrarían en otros lados. También en Valencia hubo «crides» especiales contra forasteros, aparte de que las «Crida del Be Comú» focalizaron su atención específicamente en los vagabundos, un tipo particularmente peligroso o sospechoso entre los forasteros en general. 16Por otro lado, en momentos de peste la histeria xenófoba se incrementaba, aunque en este caso la prevención se extendía a todo el que viniera de fuera por riesgo de contagio.

Sin duda estamos ante un fenómeno más profundo, de miedo a lo desconocido, de exageración de su peligrosidad, de zozobra e inquietud ante el extraño a quien se le atribuye el riesgo de males desconocidos, incluso de un principio de xenofobia, etc. Es un fenómeno que desborda la realidad objetiva de las cifras, las cuales muestran que la delincuencia es ante todo un problema que surge entre gente conocida, vecina, próxima, con la que se tienen diferencias, encontronazos o litigios. El mal o el peligro parecía verse en el extraño, cuando en realidad estaba ante todo en la casa propia.

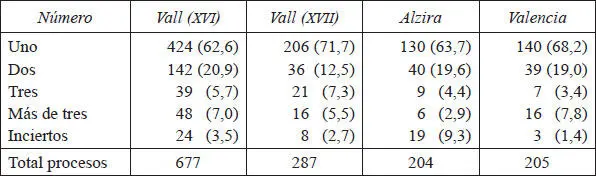

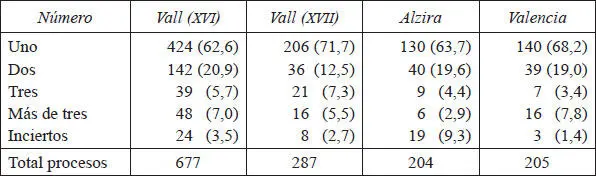

Finalmente, el cuadro 2.5 pone de relieve que en dos terceras partes de los expedientes el delito se comete individualmente, por el procesado en solitario, de manera aislada. Sin embargo, en el otro tercio restante, aproximadamente, los delincuentes actúan en grupo, a veces de forma organizada, otras de manera más o menos espontánea, con lo que ello tiene de seguridad para los malhechores y debilidad para las víctimas. De este grupo, la mayoría corresponde al supuesto de dos individuos, 17pero la peligrosidad y trascendencia empieza a subir a partir de tres o más, pues se trata de peleas callejeras tumultuarias, actuaciones de bandoleros, fugas colectivas de la cárcel, robos de varios a un domicilio, asesinato y/o «escopetades» entre varios, un motín, etc. No se observa una diferencia sustantiva entre localidades o siglos, sino que más bien predomina la similitud o proximidad de los porcentajes. La actuación individual o en grupo de los delincuentes no parece incidir particularmente en la diferencia de los delitos cometidos.

CUADRO 2.4

Relación entre residencia y delito (cifras absolutas y porcentajes)

CUADRO 2.5

Participación en los delitos (cifras absolutas y porcentajes)

2.2 ESPACIO Y TIEMPO DEL DELITO

De manera espontánea o premeditada, se puede cometer una infracción penal en cualquier lugar o momento, pero la lectura de muchos expedientes acaba por indicar, con mayor o menor precisión, unas pautas de comportamiento.

En primer lugar, el cuadro 2.6 diferencia los delitos cometidos en áreas o zonas rurales y urbanas. Las primeras son claramente minoritarias, frente a lo que podríamos pensar al tratarse de espacios abiertos, de menor control, de mayor impunidad, de economías agrícolas, con campos más ocupados y transitados, etc. Y dentro de ellas, podemos distinguir además una doble matización. Por un lado, mayor proporción en las zonas más ruralizadas como Valldigna (29,4 % en el siglo XVI y aún mayor en el XVII, con un 38,4 %), por contraste con las más urbanizadas, como la jurisdicción de Alzira (20,1 %), y aún más en la ciudad de Valencia y su término general, con solo el 11,6 % de los procesos. Por otro lado, que se consigue identificar más el simple tránsito o paso por caminos rurales en estas últimas zonas (Alzira, Valencia) que la simple permanencia en el campo como en Valldigna, si bien muchas alusiones a «campo» manifiestan la ambigüedad o imprecisión de la declaración de los hechos en el expediente procesal.

Читать дальше