Die Übertragungsgeschwindigkeit von Nervenfasern ist eindrucksvoll. Ein Aktionspotenzial von der Dauer einer Tausendstel Sekunde rast das Axon mit einer Geschwindigkeit von über 400 km/h entlang. Das bedeutet, dieser Impuls würde die Länge eines Fußballfeldes in einer Sekunde zurücklegen. Ist ein Nervenimpuls ausgelöst, bleibt seine Intensität immer gleich, bis die Übertragung endet. Nervenimpulse werden also durch elektrischen Strom übermittelt. Das wirft die Frage auf, ob wir diesen Strom messen können.

Der Ionenaustausch zwischen Zellinnerem und Zelläußerem (das Aktionspotenzial) erschafft ein elektromagnetisches Feld. Ist das Gehirn aktiv, dann feuern Millionen von Neuronen gleichzeitig und produzieren dadurch ein messbares elektromagnetisches Feld. Falls Sie je ein EEG-Gerät in Aktion erlebt und gesehen haben, wie über die Elektroden auf dem Kopf einer Person ein Diagramm ihrer Gehirnaktivität entsteht, dann haben Sie einer Aufzeichnung dieser Induktionsfelder beigewohnt. Gemeinsam feuernde Nervenzellen des Gehirns erzeugen verschiedene elektromagnetische Felder, die unterschiedliche Geisteszustände kennzeichnen. Mithilfe der EEG-Technologie können Wissenschaftler die verstärkte Aktivität elektromagnetischer Felder in spezifischen Regionen des Gehirns mit bestimmten Denkvorgängen in Verbindung bringen.

In jedem Augenblick erzeugen wir in unseren Gehirnen elektrische Impulse – ob wir Informationen aus unserer Umgebung verarbeiten, unseren eigenen Gedanken nachhängen oder schlafen. Dies geschieht jede Sekunde in verschiedenen Bereichen des Gehirns, in Abermillionen einzelner Neuronen. Die Anzahl der Nervenimpulse, die in einem einzigen menschlichen Gehirn an einem einzigen Tag erzeugt werden, ist höher als die Anzahl der elektrischen Impulse aller Mobiltelefone auf diesem Planeten.

Schauen wir uns jetzt genauer an, wie Informationen von einer Nervenzelle zur nächsten übertragen werden. Wenn Neuronen Signale in Form elektrischer Impulse weiterleiten, müssen sie miteinander über den erwähnten trennenden Spalt hinweg kommunizieren. Dieser Spalt zwischen dem Ende des Axons der sendenden Zelle und dem Dendriten der empfangenden Nachbarzelle ist die Synapse (abgeleitet vom griechischen synaptein »zusammenfassen«). Der synaptische Spalt ist nur 30 Nanometer breit und ermöglicht es den Nervenimpulsen, ohne Unterbrechung von einem Neuron zum nächsten zu wandern.

Die sendende Seite mit dem Endknöpfchen des Axons wird »präsynaptische Membran« genannt, weil das Signal die Synapse an dieser Stelle noch nicht überwunden hat. Die empfangende Seite der Synapse, wo die Information vom Dendriten aufgenommen wird, ist die »postsynaptische Membran«.

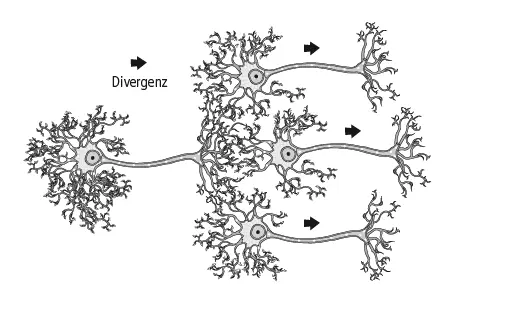

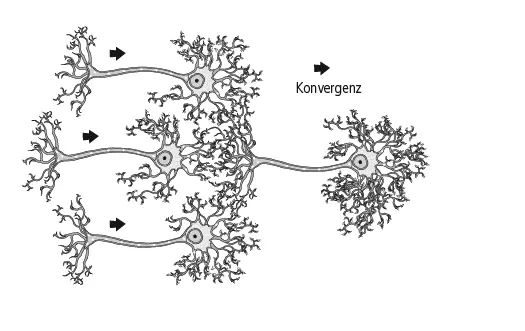

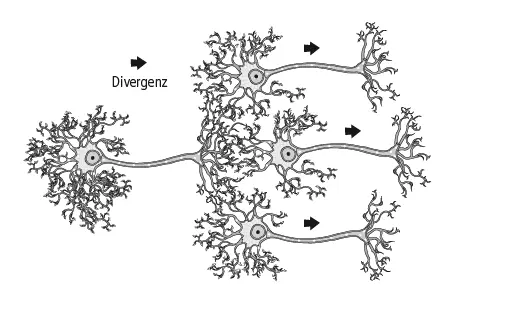

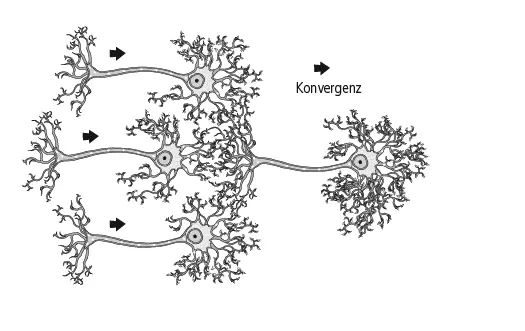

Bitte behalten Sie dabei eines im Sinn: Neuronen sind nicht einfach linear hintereinandergeschaltet. Ein Axon kann seine Information gleichzeitig an mehrere Zellen weitergeben. Bei dieser sogenannten Divergenz wird die Botschaft einer Nervenzelle an mehrere benachbarte Zellen übermittelt. So kann ein Neuron potenziell eine Kaskade von Informationen auslösen und an einen Dschungel aus Tausenden von Neuronen übermitteln. Die neuronale Divergenz beschreibt einen ähnlichen Effekt wie ein Kieselstein, der Impulse in alle Richtungen aussendet, sobald er in einen Teich geworfen wird.

Abbildung 3.4

Divergenz und Konvergenz

In einem anderen Prozess, der »Konvergenz«, empfängt eine Nervenzelle an ihren Dendriten Impulse von verschiedenen anderen Neuronen und fasst diese verschiedenen Informationen zu einem Signal zusammen, das sie dann über ihr Axon weiterleitet. Sie erinnern sich an unsere Eiche mit den Ästen (Dendriten), die sich in alle Richtungen ausbreiten. Jetzt stellen Sie sich Tausende anderer Bäume vor, die dreidimensional so um unsere Eiche herumschweben, dass ihre Wurzeln die Äste und Zweige unserer Eiche berühren. All diese Bäume leiten verschiedene elektrische Ströme in den einen Baum, und er macht aus all diesen Impulsen ein einziges Signal, das er den Stamm entlang an seine Wurzeln weitergibt. Wenn eine weit verbreitete neuronale Aktivität auf einige wenige Neuronen zusammenläuft, nennen wir das »Konvergenz«. Abbildung 3.4 soll Divergenz und Konvergenz noch einmal veranschaulichen.

Also gut, Ihr Stift liegt immer noch da. Was muss geschehen, damit Sie ihn aufnehmen? Wenn Sie die Hand ausstrecken, den Stift anfassen und hochheben, findet in verschiedenen Bereichen Ihres Gehirns in einer Heerschar von Neuronen eine Kaskade von Aktionspotenzialen statt, um die Bewegungen Ihres Arms und Ihrer Hand zu koordinieren. Ich skizziere hier ein paar einfache Schritte dieses Prozesses, die nicht unbedingt in dieser Reihenfolge auftreten müssen:

1. Ihr Gedanke, den Stift aufnehmen zu wollen, erzeugt die erste Serie von Aktionspotenzialen in Ihrem Gehirn.

2. Ihre Augen sehen den Stift und lösen die zweite Serie von Aktionspotenzialen aus.

3. Ihr Okzipital- oder Hinterhauptlappen (der Teil des Gehirns, der für das Sehen zuständig ist) registriert das Bild, das Sie sehen.

4. Der Temporal- oder Schläfenlappen (wo Assoziationen mit Erinnertem und Erlerntem gebildet werden) bringt das Bild, das Sie sehen, mit seiner Erinnerung an Stifte in Verbindung – was zu einer weiteren Serie von Aktionspotenzialen führt.

5. Der Frontal- oder Stirnlappen (Sitz der höheren mentalen Aktivitäten) ermöglicht es Ihnen, aufmerksam zu bleiben, während Sie die Absicht ausformen, nach dem Stift zu greifen.

6. Wenn Sie beginnen, die Bewegung des Greifens nach dem Stift zu integrieren, helfen Ihnen der Frontallappen und der Parietal- oder Scheitellappen (der die motorischen Abläufe steuert und auch für Sprache und allgemeine Sinneswahrnehmungen zuständig ist), die Aktionen von Arm, Hand und Fingern in Gang zu setzen und Ihre Sinne darauf vorzubereiten, wie sich der Stift anfühlen wird.

7. Der Parietallappen ermöglicht Ihnen die Wahrnehmung des Stifts in Ihrer Hand: seine Form, die Rauheit des Holzes nahe der Spitze, die Weichheit des Radiergummis am anderen Ende.

8. Gleichzeitig sorgt das Cerebellum oder Kleinhirn (das die willkürliche Muskelaktivität koordiniert) dafür, dass der Körper die Bewegungen ausführt, um den Stift zu ergreifen. Ohne das Kleinhirn könnten Sie den Stift zwar vielleicht berühren, aber nicht ergreifen, oder ihn allenfalls so aufnehmen, dass er Ihnen über den Kopf fliegt oder dass Sie ihn auf den Boden fegen.

Während dieser Kaskade von Aktionspotenzialen sind ständig Natrium- und Kalium-Ionen in Ihre Nervenzellen hinein- und aus ihnen herausgesaust, und diese ganze elektrochemische Aktivität fand statt, ohne dass Sie sich ihrer irgendwie bewusst sein mussten. Gott sei Dank!

Die ersten Nervenzellen der Evolutionsgeschichte entstanden in Wesen, die starke Ähnlichkeit mit den heutigen Quallen besaßen. Vor Millionen Jahren hing das Überleben dieses primitiven Organismus von seiner Fähigkeit ab, Nahrung aufzuspüren (sensorische Funktion) und sich dorthin zu bewegen (motorische Funktion). Diese Quallen mussten Zellen entwickeln, die ihr Gewebe kontrahierten und damit Bewegung erzeugen konnten. Und diese Bewegungen mussten zielgerichtet sein.

Die Quallen brauchten ein System, mit dem sie ihre Bewegungen in gewissem Umfang steuern und koordinieren konnten, damit sie sich effektiver in ihrer Umgebung zurechtfanden. Also mussten sensorische Botschaften von der Umgebung aufgenommen und an die auf Bewegung spezialisierten Zellen weiterleitet werden. Und nichts anderes tut – im Wesentlichen – das Nervensystem: Es nimmt Signale der Umgebung wahr und sorgt dafür, dass der Organismus durch Bewegung und Handeln angemessen darauf reagiert – je nachdem willkürlich oder unwillkürlich.

Читать дальше