Ein Neuron

Mit ihrer großen Beweglichkeit ähneln alle Teile des Nervensystems eigentlich eher fast garen Spaghetti im Kochwasser als den steifen Ästen und Zweigen eines Baumes. Die Neuronen sind elastisch und amorph (»gestaltlos«).

.

Neuronen – viele Typen, viele Funktionen

Es gibt verschiedene Typen spezialisierter Neuronen, die viele Arten von Reizen aufnehmen und elektrochemische Signale an benachbarte Neuronen weiterleiten. Neuronen unterscheiden sich durch viele Faktoren wie ihren Ort, ihre Form, die Richtung, in der sie Impulse weiterleiten, und die Anzahl ihrer Fortsätze. Sensorische Neuronen zum Beispiel empfangen ihre Informationen durch unsere Sinne, sowohl von außerhalb unseres Körpers als auch von innerhalb, und schicken diese Informationen dann ans Gehirn oder Rückenmark (Zentralnervensystem). Motorische Neuronen übermitteln Signale vom Gehirn oder Rückenmark an den Körper und bewirken damit eine Bewegung oder eine bestimmte Funktion in einem Gewebe oder Organ.

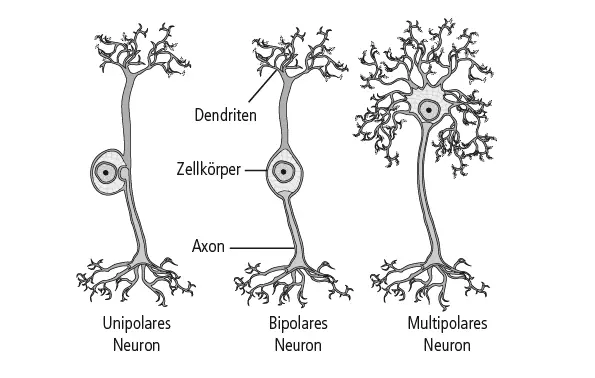

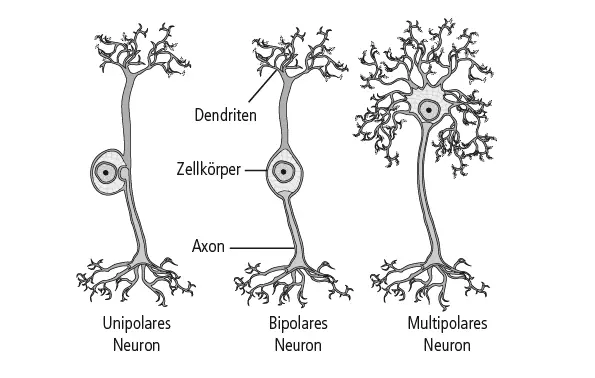

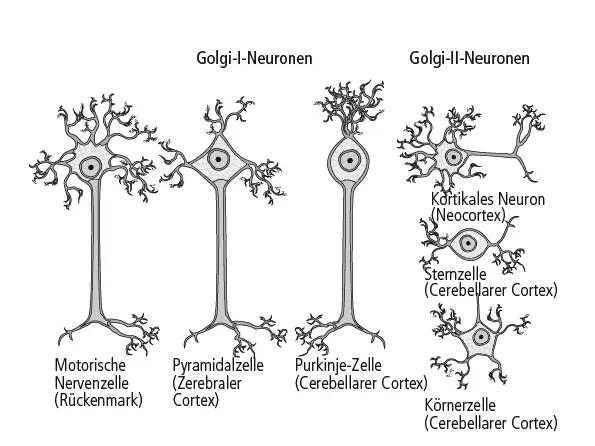

Darüber hinaus lassen Neuronen sich an der Anzahl, Länge und Verzweigungsart der Neuriten unterscheiden. Unipolare Neuronen haben nur einen Neuriten, der sich nahe am Zellkörper in zwei Fortsätze spaltet. Die etwas selteneren bipolaren Neuronen haben einen verlängerten Zellkörper, dessen Enden jeweils ein Neurit entspringt; sie verfügen über ein Axon und einen Dendriten. Multipolare Neuronen haben ein Axon und mehrere Dendriten. Die meisten Neuronen des Gehirns und des Rückenmarks sind multipolar. Abbildung 3.2 zeigt verschiedene Arten von Nervenzellen.

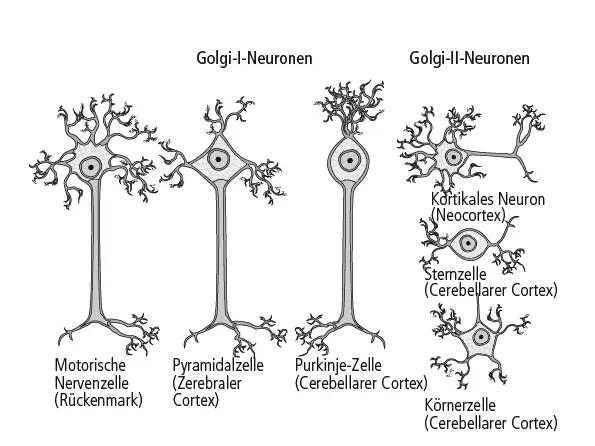

Neuronen unterscheiden sich auch durch ihre Größe. Golgi-Typ-I-Neuronen haben ein langes Axon, das bis zu einem Meter lang werden kann. Die Axone dieser Neuronen bilden Fasern im Gehirn und im Rückenmark sowie periphere Nervenzellen, die aus der Wirbelsäule austreten. Zu diesem Zelltyp gehören unter anderem die Pyramidenzellen der Großhirnrinde, die Purkinje-Zellen des Kleinhirns und die motorischen Zellen des Rückenmarks.

Die meisten Nervenzellen sind jedoch multipolare Neuronen mit kurzen Axonen, die Golgi-Typ-II-Neuronen genannt werden. Ihre kurzen Verzweigungen enden in der Regel unweit des Zellkörpers, manchmal fehlt das Axon sogar ganz. Golgi-Typ-II-Neuronen haben eine sternartige Form. Sie kommen vor allem in der Kleinhirnrinde und in der Großhirnrinde vor, das heißt, diese kleinen Nervenzellen bilden die graue Substanz des Gehirns. Abbildung 3.2 zeigt Golgi-Typ-I- und Golgi-Typ-II-Neuronen.

Abbildung 3.2

Neuronen kommunizieren über ihre Axone und Dendriten in einem komplexen Verschaltungssystem. Dabei senden die Axone die elektrochemische Information an andere Neuronen, während die Dendriten die Informationen von anderen Zellen aufnehmen. In Bezug auf unsere Baum-Analogie heißt das: Die Zweige (Dendriten) empfangen Informationen von den Wurzeln (Axon-Endknöpfchen) anderer Bäume (Neuronen) und geben sie weiter an den Stamm (Axon), wo sie durch die Wurzeln (Axon-Endknöpfchen) an den nächsten Baum (Neuron) weitergegeben werden, und so weiter.

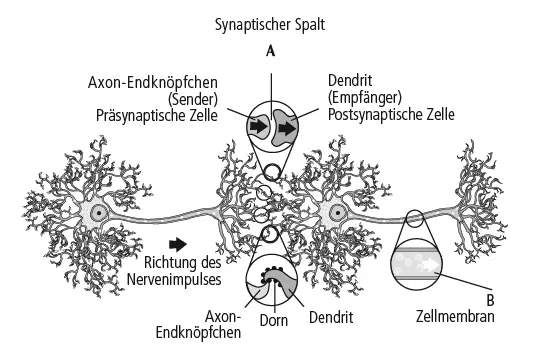

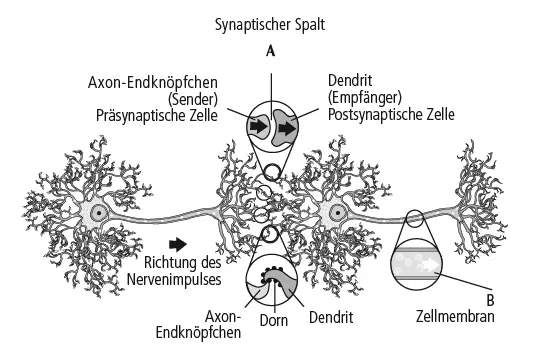

Das ist natürlich eine sehr begrenzte Sicht dieses Kommunikationsweges: Wir tun hier so, als stünden die Neuronen in direktem Kontakt miteinander. Erstaunlicherweise berühren sich die Neuronen jedoch nie, vielmehr lassen sie immer einen Spalt von ungefähr einem Millionstel Zentimeter zwischen sich: die sogenannte Synapse. Auf Abbildung 3.3 weist Punkt A auf die Synapse hin.

Abbildung 3.3

Schematische Darstellung des synaptischen Spalts, der Dendriten-Dornen und der Zellmembran

Um der Einfachheit willen will ich auch beschreiben, wie eine Nervenzelle (Neuron A) eine Botschaft an eine andere Nervenzelle (Neuron B) übermittelt, obwohl ein Neuron oft dreidimensional mit Tausenden anderer Nervenzellen kommuniziert. Meistens wird die Information dabei vom Axon des einen Neurons an die Dendriten einer anderen Nervenzelle weitergegeben, doch hin und wieder kommt es vor, dass sich ein Axon direkt mit dem Zellkörper einer benachbarten Zelle verbindet.

Nervenimpulse verbreiten Botschaften

Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Stift zur Hand nehmen. Wie übertragen Ihre Nervenzellen diesen Gedanken und bringen Ihre Hand dazu, die nötigen Bewegungen auszuführen? Lassen Sie uns diesen Prozess verfolgen, natürlich wieder stark vereinfacht.

Zuerst müssen Sie verstehen, wo und wie die Kommunikation zwischen den Nerven stattfindet. Der Ort, wo diese Kommunikation initiiert und weitergeführt wird, ist die Membran der Nervenzelle. Sie können sich das als die »Haut« des Neurons vorstellen, wie eine Hülle, die jedes Neuron umgibt. Diese Membran ist so dünn – ungefähr 8 Nanometer oder 100000stel Meter –, dass man sie unter einem gewöhnlichen Lichtmikroskop nicht sehen kann. Auf Abbildung 3.3 verweist Punkt B auf die Zellmembran.

Vielleicht erinnern Sie sich aus dem Schulunterricht noch daran, dass ein Ion ein elektrisch geladenes Atom ist, das in seiner äußeren Hülle entweder ein Elektron gewonnen oder verloren hat. Ionen sind in unserem Zusammenhang wichtig, weil diese geladenen Atome jene elektrischen Signale erzeugen, durch die Nervenzellen kommunizieren. Die Membran einer Nervenzelle lässt einige Ionen durch und andere nicht. Die Ionen, um die es uns hier vor allem geht, sind positiv geladene Natrium- und Kalium-Ionen und negativ geladene Chlor-Ionen. Bei einem Neuron im Ruhezustand ist die Innenseite der Zellmembran im Verhältnis zur Umgebung der Zelle negativ geladen, weil es innerhalb der Zelle weniger positiv geladene Ionen gibt als außerhalb. Doch ist ein Neuron aktiv oder wird gereizt, bewegen sich sofort mehr Ionen durch die Zellmembran ins Zellinnere, und die innere Oberfläche der Zellmembran wird positiv geladen.

Dieser Ionenfluss dauert nur fünf Millisekunden, aber das reicht, um einen elektrischen Stromfluss zu erzeugen, ein Aktionspotenzial, das sich am Axon entlang fortsetzt. In unserem Zusammenhang brauchen Sie über Aktionspotenziale nur zu wissen, dass bei der Erregung einer Nervenzelle – das bedeutet, wenn sie eine gewisse elektrische Ladung aufgebaut hat –, ein rascher Austausch an Partikeln stattfindet, der den ganzen Nerv entlang bis zu den Endknöpfchen der Axone reicht. Nach dieser Aktivität kehren die Ionen schnell wieder in ihre ruhige Ausgangsposition zurück.

Sobald ein Aktionspotenzial ausgelöst ist, wird es kaskadenförmig, wellenartig die Nervenzelle entlanggeleitet. Das nennen wir dann einen »Nervenimpuls«. Um sich ein Bild davon machen zu können, stellen Sie sich vor, Sie halten das eine Ende eines langen Seils. Wenn Sie das Seil wie eine Peitschenschnur schnalzen lassen, entstehen Wellen, die sich über die ganze Länge des Seils fortsetzen. Auf ähnliche Weise erzeugt ein Reiz – wenn er stark genug ist, eine Nervenzelle zu erregen – einen sich fortpflanzenden elektrischen Impuls, der erst aufhört, wenn er am Ende des Axons angelangt ist. Der elektrische Strom wandert als einzelner Impuls das Axon entlang, bis er sich ganz entladen hat. Wissenschaftler nennen dies das »Alles-oder-nichts-Prinzip« oder den »Bowditch-Effekt«. In diesem Buch spreche ich davon, dass Neuronen feuern, aktiviert oder erregt werden, und meine damit Aktionspotenziale.

Читать дальше