11

VIJILIA

Todas las noches vienes a mi sueño,

para decirme, dulce y quedamente,

que mi empeño en echarte de mi frente,

como a una maldición, es vano empeño.

Las torres que conquisto en el risueño

día para el olvido, en la doliente

noche las voy perdiendo, nuevamente...

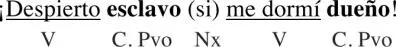

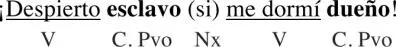

¡Despierto esclavo si me dormí dueño!

Velo al sol, y a la luna, desvelado,

aguardo ansioso a que la sombra caiga

y asuste tu visión la amanecida.

El dormir ¡ay de mí! se me ha olvidado:

de día, porque el sueño no te traiga,

por la noche, esperando tu partida.

Todo el soneto está repleto de estructuras bimembres integradas por elementos opuestos. Especialmente, el segundo cuarteto constituye un verdadero alarde de distribución antitética, ya que hay tres parejas de antónimos ocupando posiciones versales estratégicas: en posición inicial, los sustantivos (día-noche) , en posición central, los verbos (conquisto-voy perdiendo) , y en posición final, los adjetivos (risueño-doliente). Como remate de esa octava, un verso que es una filigrana conceptista:

Perfecto paralelismo morfosintáctico cuyos componentes se oponen semánticamente. Desde luego, es notable que el ecuador de esta primera parte descanse en un soneto que reúne lo más paradigmático de esta sección, «Amor»: la tensión entre el yo del amante y el tú de la amada que permea a través de recursos estilísticos (pluralidades bimembres y antinomias) y temáticos (los tópicos: vigilia amoris y, de pasada, el militia y servitium amoris ).

«Amistad», sin embargo, sigue por completo una pauta par, con 18 sonetos que forman un bloque compacto y unitario. Esto suscita un equilibrio, una especie de pronóstico de «continuidad», que, si bien es puesto en riesgo por los sonetos conclusivos, 37 y 38, acaba sirviendo de transición a la fase final. Es, precisamente, en esos sonetos donde se hace patente la importancia de la amistad, ya que, gracias al apoyo altruista de los amigos, el sujeto hallará alivio en su congoja y repondrá fuerzas para continuar su intrincada búsqueda.

Aprovechamos, pues, esta parte homogénea, que ejerce de contrapeso, para analizar el axis total del cancionero : el soneto 28, «Soledad», que dispone un reparto simétrico de 27+27 sonetos. El motivo de la soledad está ciertamente conectado con la construcción y el sentido profundo del libro y, dada su riqueza polisémica, hace posible la intersección de dos planos y sentimientos: el pesar por la ausencia (o el abandono) de la amada (plano real) y la dicha del retiro mundano para acceder a un estadio superior, donde saborear los dones del amor (plano utópico). Asimismo, en el interior del soneto se hace referencia al «amor solo», que vuelve a proyectar esa disemia, designando tanto un amor único, sin igual, como un único amor, una sola mujer amada. Del soneto axial se hará eco, veinte poemas más adelante, el s. 48, «Hombre solo», abriendo dos perspectivas novedosas: el hombre solo , en tanto que libre, y el hecho de instalarse en una realidad que contrasta con la ficción del s. 28, «Soñaba yo».

No lo reproducimos aquí porque, dada su relevancia, nos ocuparemos de él más tarde.

En «Recojimiento» se vuelve a una pauta impar y, esta vez, los 17 sonetos también quedan partidos, literalmente, por la intervención de un eje”: el soneto 47, «Hierro», alude de nuevo a un «corte». Ese hierro , por sinécdoque de hacha, hiende el árbol – emblema del corazón–.

47

HIERRO

...Duris ut ilex tonsa bipennibus

nigræ feraci frondis in Algido,

per damna, per cædes, ab ipso

ducit opes animumque ferro...

HORACIO

Vi el roble castigado, que, al constante

tornar de la sencilla primavera,

doraba la oquedad de su madera

con su tranquilo corazón fragante.

De hierro era el retoñar pujante

entre la paz de la estación primera;

parecía que el árbol devolviera

al cielo el hacha en ramo fulgurante.

Recordé el hacha que con tajo frío

abrió mi corazón, roble robusto,

primavera de oro y de consuelo.

¡Que mis brazos, verdor del pecho mío,

se levantaron solos, en augusto

poder, vibrando luz, al vasto cielo!

La cita es un fragmento que pertenece a las Odas horacianas (Oda IV, libro IV). En concreto, el pasaje reproduce unas palabras pronunciadas por Aníbal en honor a la resistencia de Roma. He aquí la traducción que propone A. Cuatrecasas (1984: 184):

[vigorosa como una encina que,] podada con dura hacha de doble filo

en el Álgido, feraz en negras ramas,

a través de desastres, a través de masacres,

extrae del propio hierro su fuerza y su ánimo.

Si la comparamos con la Oda XII a Felipe Ruiz de fray Luis de León (ed. C. Cuevas, 2001), veremos que hay una conexión directa:

Bien como la ñudosa

carrasca, en alto risco desmochada

con hacha poderosa,

del ser despedazada

del hierro torna rica y esforzada.

Asimismo, este motivo enlaza con un contemporáneo, Antonio Machado y su A un olmo seco (1912). 3 La imagen en todos los casos es similar, cambia el referente al que se asocia el árbol: es Roma en Horacio, un amigo en Fray Luis y es Leonor, la amada mujer, en Machado. En el soneto de Juan Ramón esta imagen se despliega en forma de analogía entre cuartetos y tercetos determinando que igual que el roble rebrota con vigor tras ser podado con un hacha, así el corazón renace con redoblado poder.

Tratándose de un eje, el soneto 47 tiene más proyección de la que le pueda otorgar una simple imagen. En efecto, este soneto secciona (verticalmente) el vector progresivo (horizontal) del árbol. Es este elemento, el árbol, el que como símbolo complejo nos remite a dos motivos temáticos básicos, el corazón (s. 20) y el alma (s. 21) por lo que la dimensión de este eje se va a expandir fundamentalmente en dos sentidos: el antes, el corazón roto y el alma presa , y el después, el resurgir de ambos.

En la última parte del cancionero hay, en verdad, una tendencia a la depuración que se aprecia cuantitativamente en la disminución del número de sonetos, pero, fundamentalmente, en la confluencia de todos los motivos y claves (s. 55), que implicarán la superación del taedium vitae (la vana repetición) y la mitificación de la propia historia de amor.

1. Junto con ellas adquieren preponderancia también sus símbolos, las rosas y las hojas secas , de alta frecuencia, en contraste con las espigas y el hielo , que, a pesar de su gran carga simbólica, solo cuentan con esta única aparición.

2. Traducción de A. Crespo (1973).

3. El motivo del árbol talado aparece ya en La soledad sonora de J. R. Jiménez (1911) tal como resalta Senabre (1999: 121).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.