A la dedicatoria acompañan unas palabras en perfecto equilibro simétrico y sinestésico: áspero y dulce , aplicado quizás al genio de su compañero que compara, en segundo término, con un paisaje español de piedra y cielo. Estas últimas palabras nos evocan, ciertamente, el título de una colección posterior (1917-18), y es que estamos ante un motivo central, la oposición entre lo terrenal y lo etéreo, aquí revestida con matices puros y agrestes, de dureza y levedad.

2. Una cita de Dante Gabriel Rossetti sobre el soneto:

A Sonnet is a moment’s monument,

Memorial from the Soul’s eternity

To one dead deathless hour.

Un Soneto es un monumento al momento/ Recuerdo de la

eternidad del Alma/ A una inmortal hora muerta.

Cita que pertenece a los primeros versos del soneto inaugural de The House of Life (1870-1881) y que funciona como definición o, incluso, manifiesto: el soneto como molde clásico para capturar un momento, cristalizarlo y convertirlo en un recuerdo perpetuo, reflejo a su vez de la esencia inmortal del alma, a pesar de la fugaz materia de la que está hecho: el tiempo.

Estos versos de Rossetti son representativos del macrotexto epocal , la poética simbolista, pues están en clara correspondencia, como muestra A. Debicki (1997: 18-19), con la concepción que el Simbolismo tenía del poema y de la poesía:

La idea de que el poema da permanencia a las experiencias al captarlas, deteniendo el tiempo, impregna la poética de los años veinte.

Y centrándose en el panorama español:

Esta noción de poesía, de su índole como una especie de icono para la preservación y eternización de significados y experiencias difíciles de describir, también sirve de base a la poética de varios escritores españoles desde finales del siglo XIX hasta la década de los años veinte e incluso de los treinta.

3. Una segunda dedicatoria metapoética: Al soneto con mi alma , que, a modo de epígrafe encabeza el poemario y que reencontramos acto seguido como título del soneto inicial, lo cual parece insistir en las claves que se han ido abriendo desde el propio título general hasta el último indicador paratextual: el tributo al soneto –la forma privilegiada–, desde el alma, poniendo en evidencia, de nuevo, esa traslación al fondo espiritual.

Franqueado el umbral de estos indicadores paratextuales , que con su función catafórica nos han adelantado ya las primeras notas, nos adentraremos ahora en el esquema constructivo que presenta el conjunto de poemas.

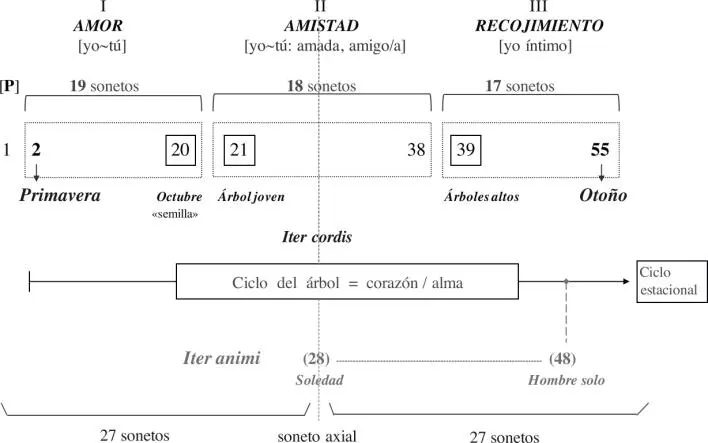

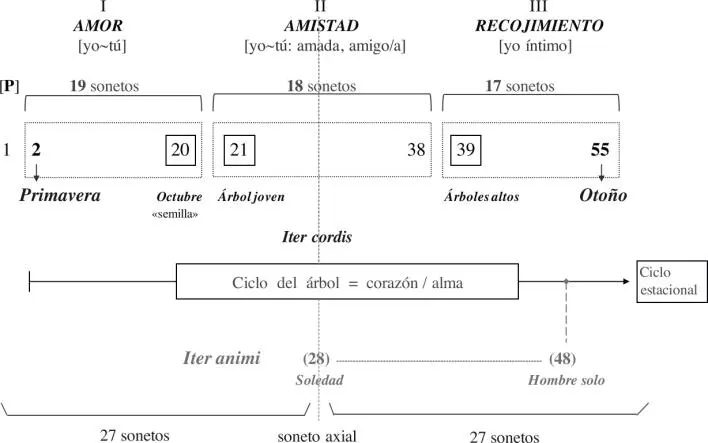

Los cincuenta y cinco sonetos que constituyen el poemario se organizan de manera regular presentando, a primera vista, un soneto proemio seguido de tres partes o secciones: «Amor», «Amistad» y «Recojimiento». Esta distribución ternaria es, por cierto, muy frecuente en la poesía de Juan Ramón Jiménez.

Resultará interesante repasar las variaciones que sufrió este corpus desde su creación hasta su última revisión: las primeras se registran en unos datos que facilitó el poeta mismo en conversación con J. Guerrero (1998: 34) en la última fase gestacional del libro:

Estos Sonetos espirituales son clásicos con elementos modernos. El libro, que consta de 102 o 103, va dividido en tres partes: «Amor», «Amistad» y «Sonetos íntimos».

Se trata de dos alteraciones sustanciales: una que afecta a la cantidad de sonetos, llegándose a computar casi el doble de los que realmente consta el libro; otra que atañe a la denominación de la tercera sección, «Sonetos íntimos», intimidad análoga, en cierto modo, al recogimiento ya que comprende un mismo espacio interior y reservado de la persona. Sin embargo, mientras que el recogimiento implica una incursión individual y solitaria en ese espacio, la intimidad puede incluir la participación de una o más personas que guarden una estrecha conexión o familiaridad con el sujeto. Quizás, con este epígrafe aludiera el poeta a la lectura de estos sonetos en su círculo privado de amistades, entre las que se encontraba aquella que los había inspirado.

Nuevas variaciones acontecen en Leyenda , bloque fundamental de su obra en el que el autor se propone llevar a cabo una recopilación antológica de sus libros de poesía desde 1896 hasta 1956. En el libro que nos ocupa efectúa una serie de cambios: el ya mencionado cambio de título por el de Sonetos interiores ; otra reestructuración de las partes con distintos nombres («Amor con amor», «Recojimiento» y «Sola amistad»); y por último, una interpolación de un soneto nuevo en «Recojimento», «Suburbio humano», fechado en 1915. En realidad, este soneto ya había aparecido publicado en el cuaderno Sucesión (1932) bajo el nombre de «Soledad humana» como apéndice final. Esta tardía inclusión indica, con el paso del tiempo, un designio del poeta por enmarcar los sonetos entre un prólogo y un epílogo que, finalmente, desestimó, pues ya no aparece en la recopilación de Libros de poesía (ed. Caballero, 1957), última edición del poemario en vida de su autor y, obviamente, autorizada por él. 3 Por otra parte, en una edición reciente de los Sonetos espirituales (ed. Gómez Trueba, 2010) descubrimos, reproducidos en el prólogo de A. Carvajal, dos sonetos inéditos, «Libertad» y «Pozo», de los cuales se desconoce cuál era su ubicación exacta, la fecha de composición y dónde han sido hallados. Aunque Carvajal lamenta que quede sin dilucidar la razón de su exclusión, esto viene, en cambio, a reforzar la idea de una voluntad organizativa sujeta a un diseño premeditado. Estos dos poemas seguramente pertenecían al otro medio centenar que tenía proyectado y que discriminó, lo que demuestra que el autor se estaba ciñendo a un plan compositivo determinado con una cantidad justa de sonetos propicia a la simetría, como más adelante veremos. Cantidad, al parecer, ideal que sienta un precedente numérico para poemarios posteriores, ya que recurre de nuevo a las 55 composiciones en la primera parte de Estío , «Verdor», e incluso –como conjunto igualmente organizado de forma ternaria– en la configuración de La estación total.

Así pues, nos atendremos a la propuesta original de un soneto proemio y un cuerpo tripartito, tal como proyectó el autor en la primera edición (en Calleja, 1917) y mantuvo en la última (en Aguilar, BPN, 1957).

Proponemos a continuación un esquema de las partes en el que indicamos los sonetos de preeminente posicionamiento en cada sección, ya que, a nuestro entender, se corresponden con motivos temáticos cuyo matiz de progresión es básico en la configuración macrotextual del libro.

Partes del poemario

Llama la atención que el número de sonetos vaya decreciendo gradualmente en cada parte, [19-18-17], lo que nos lleva a pensar que, más que un decaimiento con connotaciones negativas (de más a menos), sea otro signo del repliegue del protagonista poemático en sí mismo, consecuencia de un proceso de introspección (Torres Nebrera, 1981: 254). Este movimiento hacia atrás no sería otra cosa que una progresiva reducción a lo elemental. 4

Precisamente, el yo lírico va modificando, o mejor, adecuando, su papel a la esfera sentimental de la que cada sección es estandarte: en «Amor» el yo es amante, en «Amistad» asume el rol de amigo y en «Recojimiento» se encuentra solo, consigo mismo, dando lugar a un yo espiritualizado, íntimo (de hecho, en esta sección, como veremos más adelante, apenas aparece el tú ).

Читать дальше