Bei einer kritischen Betrachtung wird deutlich, dass manche Kategorien der ICD-10 für Säuglinge und Vorschulkinder nicht immer ideal geeignet sind. Dies ist sicherlich der Grund, warum ein weiteres Klassifikationssystem Verbreitung gefunden hat, das für junge Kinder im Alter von 0–3 Jahren seit den 1980er Jahren entwickelt wurde ( www.zerotothree.org). Nach einer Revision der Zero-to-Three-Klassifikation (DC:0-3R; 2005) liegt nunmehr die weiterentwickelte Version DC:0-5 Diagnostische Klassifikation seelischer Gesundheit und Entwicklungsstörungen der frühen Kindheit vor. Das Altersspektrum wurde jetzt auf 0-5 Jahre erweitert und neue Störungen wurden hinzugefügt.

Die DC:0-5 ist multiaxial aufgebaut und unterscheidet fünf Achsen:

1. Achse: Klinische (psychische) Störung

2. Achse: Beziehungskontext

3. Achse: Medizinische Diagnosen

4. Achse: Psychosoziale Stressoren

5. Achse: Entwicklungskompetenzen

Seit 2019 ist die DC:0-5 auch in der deutschen Übersetzung im Buchhandel erhältlich.

Die ergänzenden Beschreibungen zur ICD-10 finden bei Kindern im Vorschulalter in der Sozial- und Neuropädiatrie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie Anwendung (AWMF, 2015; DGSPJ, 2015b; von Gonthard, 2019).

ICF und das bio-psycho-soziale Modell der WHO

Während die ICD-10 einen ätiologischen Rahmen für die Beschreibungen von Gesundheitsproblemen (Krankheiten, Störungen) liefert, werden Funktionsfähigkeit und Behinderung, die mit einem Gesundheitsproblem verbunden sind, in der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, kurz: ICF, klassifiziert (WHO, 2001; WHO, 2007).

Diese beiden Klassifikationen, ICD und ICF, sind also komplementär und sollten gemeinsam genutzt werden. Das alleinige Benennen der Diagnose sowie die Beschreibung von Struktur- und Funktionsstörungen (mit der ICD) reichen für die Beschreibung einer Entwicklungsstörung bei Kindern oft nicht aus. Mit der ICF steht in der Praxis eine universell anwendbare Klassifikation für Beschreibungen von Gesundheitsproblemen und Behinderung zur Verfügung, die auch die wachstums- und entwicklungsbedingten Veränderungen in der Frühförderung darstellen kann.

Die ICF wurde 2001 von den Mitgliedsstaaten der WHO ratifiziert und gehört zu der »Familie« von Klassifikationen der WHO für die Anwendung auf verschiedene Aspekte der menschlichen Gesundheit. Die ICF-CY als Version für Kinder (Children) und Jugendliche (Youth) wurde 2007 verabschiedet und liegt in der deutschen Übersetzung seit 2011 vor. Besondere Aufmerksamkeit wird in der ICF-CY auf die Lebenswelt (Kontextorientierung) gerichtet:

»Die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen können als eine Abfolge von Systemen verstanden werden, die sie von nächster Nähe bis zur weitesten Distanz umgeben. Jedes unterscheidet sich dabei vom anderen in seinem Einfluss in Abhängigkeit von Alter und Entwicklungsstand des Kindes. Die begrenzte Lebenswelt des Neugeborenen und Kleinkindes spiegelt deren eingeschränkte Mobilität und die Notwendigkeit der Gewährleistung ihrer Sicherheit und Geborgenheit wider. Das junge Kind ist in bedeutender Weise von den Personen in seiner unmittelbaren Umgebung abhängig. Gegenstände für den persönlichen Gebrauch müssen dem Entwicklungsstand der Kinder angepasst sein. Spielsachen und der Zugang zu Gleichaltrigen etwa sind essenzielle Bestandteile bedeutender Lebenssituationen von Kleinkindern« (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011).

Die ICF soll eine gemeinsame und Disziplinen übergreifende Sprache für die Beschreibung von Gesundheitszuständen zur Verfügung stellen, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Benutzern, wie Fachleuten aus dem Gesundheitswesen, aus der Pädagogik, aus der Jugend- und Sozialhilfe, Forschern, Politikern und der Öffentlichkeit, einschließlich betroffener Kinder und Jugendlicher mit Behinderungen und deren Angehörigen, zu verbessern. Dabei wird der Fokus bei der Beurteilung des Gesundheitszustandes eines Menschen auf dessen mögliche oder beeinträchtigte Teilhabe (Partizipation) am Leben in der Gemeinschaft und auf mögliche Einschränkungen bzw. Ressourcen im Bereich der Kontextfaktoren gelegt.

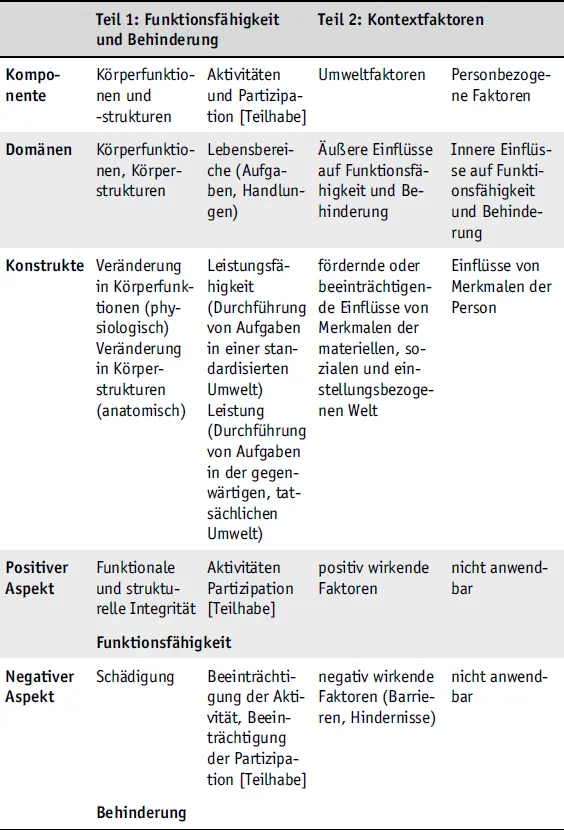

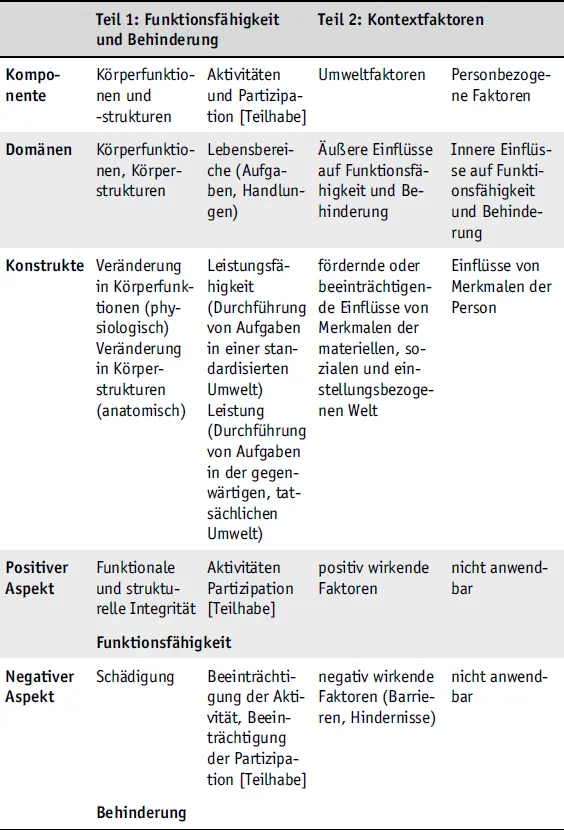

Die praktische Bedeutung einer Nutzung der ICF wird auch dadurch deutlich, dass die Terminologie der ICF in der deutschen Sozialgesetzgebung, im Teilhabebericht oder im Bundesteilhabegesetz benutzt wird. In der ICF werden Informationen in zwei Teile gegliedert (  Tab. 7). Der eine Teil befasst sich mit Funktionsfähigkeit und Behinderung. Der andere Teil umfasst die Kontextfaktoren (Umweltfaktoren und personbezogene Faktoren).

Tab. 7). Der eine Teil befasst sich mit Funktionsfähigkeit und Behinderung. Der andere Teil umfasst die Kontextfaktoren (Umweltfaktoren und personbezogene Faktoren).

Tab. 7: Darstellung der beiden Teile der ICF mit Komponenten (WHO, 2001)

Teil 1: Funktionsfähigkeit und BehinderungTeil 2: Kontextfaktoren

Komponenten der Funktionsfähigkeit und Behinderung

Hierzu gehören die Körperfunktionen und die -strukturen sowie die Aktivitäten und die Partizipation (Teilhabe). Körperfunktionen sind die physiologischen Funktionen von Körpersystemen. Körperstrukturen sind anatomische Teile des Körpers, wie Organe, Gliedmaßen und ihre Bestandteile. Schädigungen sind Beeinträchtigungen einer Körperfunktion oder -struktur, wie z. B. eine wesentliche Abweichung oder ein Verlust. Als Aktivität wird die Durchführung einer Aufgabe oder Handlung durch einen Menschen bezeichnet. Partizipation (Teilhabe) beschreibt das Einbezogensein in eine Lebenssituation. Beeinträchtigungen der Aktivität sind Schwierigkeiten, die ein Mensch bei der Durchführung einer Aktivität haben kann. Beeinträchtigungen der Partizipation (Teilhabe) sind Probleme, die ein Mensch beim Einbezogensein in eine Lebenssituation erlebt.

Komponenten der Kontextfaktoren

Zu den Kontextfaktoren zählen die Umweltfaktoren sowie die personbezogenen Faktoren. Umweltfaktoren bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt ab, in der Menschen leben und ihr Dasein entfalten. Als Förderfaktoren sollen positiv wirkende Faktoren beschrieben werden, negativ wirkende Faktoren sollen als Barrieren bezeichnet werden. Personbezogene Faktoren beschreiben Einflüsse von Merkmalen einer Person und werden, anders als die anderen Komponenten der ICF, nicht kodiert.

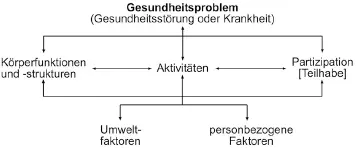

Modell der Funktionsfähigkeit und Behinderung

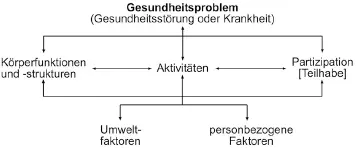

Die ICF liefert einen mehrperspektivischen Zugang zu Funktionsfähigkeit und Behinderung im Sinne eines interaktiven und sich entwickelnden Prozesses. Um diese Interaktion zwischen den verschiedenen Komponenten leichter erfassbar zu machen, können deren komplexe und dynamische Wechselwirkungen im bio-psycho-sozialen Modell der ICF(-CY) betrachtet werden (  Abb. 2). Damit

Abb. 2). Damit

Abb. 2: Das bio-psycho-soziale Modell der ICF zeigt die Wechselwirkungen der Komponenten

werden die eingeschränkten Sichtweisen eines biomedizinischen oder sozialen Konzeptes oder Modells von Krankheit und Behinderung überwunden (Seidel & Simon, 2014). Die Begriffe Funktionsfähigkeit und Behinderung sind die für das Verständnis der ICF wichtigsten und komplexesten Begriffe. Der Begriff der Funktionsfähigkeit eines Menschen umfasst alle Aspekte der funktionalen Gesundheit.

Читать дальше

Tab. 7). Der eine Teil befasst sich mit Funktionsfähigkeit und Behinderung. Der andere Teil umfasst die Kontextfaktoren (Umweltfaktoren und personbezogene Faktoren).

Tab. 7). Der eine Teil befasst sich mit Funktionsfähigkeit und Behinderung. Der andere Teil umfasst die Kontextfaktoren (Umweltfaktoren und personbezogene Faktoren).