Besonders gefährdet sind dabei die Kinder, die eingeschränkte kognitive Fähigkeiten haben und/oder weniger resilient sind. Resilient sein bedeutet dabei eine gewisse (psychische) Widerstandsfähigkeit zu haben, um besondere Anforderungen und Krisen durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern.

Bei allen Untersuchungen zur Gesundheit und zur Entwicklung von Kindern wird der Stellenwert sozioökonomischer und sozialer Daten deutlich. Kinder mit Frühförderbedarf sind sehr viel häufiger durch soziale und familiäre Problemlagen multifaktoriell belastet. Die Häufigkeiten für das Auftreten von Entwicklungsauffälligkeiten im Kindesalter folgen deutlich erkennbar einem sozialen Gradienten. Dies zeigt sich bei den Ergebnissen der KiGGS-Studie sowie durch ein schlechteres Abschneiden bei den Befunden in den Schuleingangsuntersuchungen, z. B. bei den schulrelevanten Fertigkeiten und den Befunden zur Sprachentwicklung (Langenbruch, 2014; Kuntz et al. 2018).

Die Gesundheit, und damit auch die Entwicklung der Kinder, variiert auch z. B. mit der Familienform, in der sie aufwachsen. So hat die Reduktion der Familie auf eine Eltern-Kind-Dyade Auswirkungen auf das psychosoziale Wohlbefinden von Kindern (Klocke, 2012). Kinder aus Familien mit einem niedrigen sozioökonomischen Status, deren Eltern niedrigere Bildungsabschlüsse haben und/oder die in benachteiligten Sozialräumen heranwachsen, erzielen im Altersvergleich deutlich schlechtere Ergebnisse im Bereich der Gesundheit, Entwicklung oder Bildung (Gross & Jehles, 2015). Ähnliche Ergebnisse zeigen sich für Kinder aus Migrantenfamilien sowie für Kinder mit anderen Risikofaktoren, zum Beispiel Frühgeborene. Bei Kindern aus Migrantenfamilien ist zu berücksichtigen, dass diese häufiger mit einem niedrigeren Sozialstatus korrelieren. Dies gilt besonders für Kinder, die einen beidseitigen Migrationshintergrund haben. Nach der KiGGS-Definition verfügen über einen beidseitigen Migrationshintergrund solche Kinder, die selbst aus einem anderen Land zugewandert sind und von denen mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren ist oder von denen beide Eltern zugewandert und/oder nichtdeutscher Staatsangehörigkeit sind. Dies ist aktuell bei etwa 17 % der Kinder und Jugendlichen in Deutschland der Fall. Etwas mehr als 8 % der Kinder und Jugendlichen in Deutschland haben einen einseitigen Migrationshintergrund, d. h. sie sind in Deutschland geboren und ein Elternteil ist aus einem anderen Land zugewandert und/oder nichtdeutscher Staatangehörigkeit. Insgesamt weisen also derzeit mehr als ein Viertel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland einen ein- oder beidseitigen Migrationshintergrund auf. Kinder und Jugendliche mit beidseitigem Migrationshintergrund leben nach den KiGGS-Untersuchungen zu einem beträchtlich höheren Ausmaß in sozial benachteiligter Lage, verglichen mit Kindern und Jugendlichen ohne bzw. mit einseitigem Migrationshintergrund (RKI, 2008; Santos-Hövener et al. 2019).

Aus den oben genannten Inhalten leitet sich ab, dass Umweltbedingungen, also Kontextfaktoren, das Aufwachsen und die Entwicklung von Kindern entscheidend beeinflussen. Damit wird auch deutlich, dass eine kontextorientierte resp. familien- und sozialraumorientierte Betrachtung bei der Diagnostik und der Umsetzung von Inhalten aus Förder- und Therapieplänen für entwicklungsgestörte Kinder notwendig ist.

In allen Untersuchungen von Frühförderkindern in den letzten zwanzig Jahren zeigt sich, dass Jungen insgesamt häufiger von Entwicklungsverzögerungen und betroffen sind; diese Jungenwendigkeit liegt bei ungefähr 2/3 zu 1/3 (  Tab. 1und

Tab. 1und  Abb. 1). Eine ebensolche Geschlechtsverteilung im Vorschulalter zeigen Analysen der Inanspruchnahme von Leistungen des medizinischen Systems (zum Beispiel in der Sozialpädiatrie oder Kinder- und Jugendpsychiatrie), der Jugendhilfe sowie die Ergebnisse von Schuleingangsuntersuchungen in den verschiedenen Bundesländern (Langenbruch, 2014; Rommel et al., 2018).

Abb. 1). Eine ebensolche Geschlechtsverteilung im Vorschulalter zeigen Analysen der Inanspruchnahme von Leistungen des medizinischen Systems (zum Beispiel in der Sozialpädiatrie oder Kinder- und Jugendpsychiatrie), der Jugendhilfe sowie die Ergebnisse von Schuleingangsuntersuchungen in den verschiedenen Bundesländern (Langenbruch, 2014; Rommel et al., 2018).

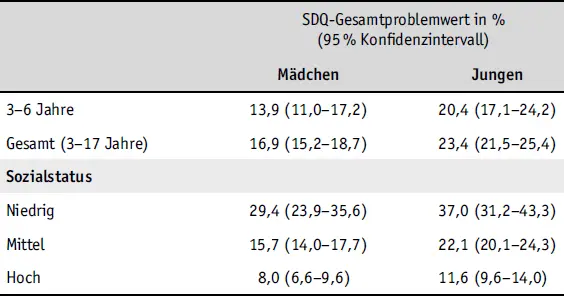

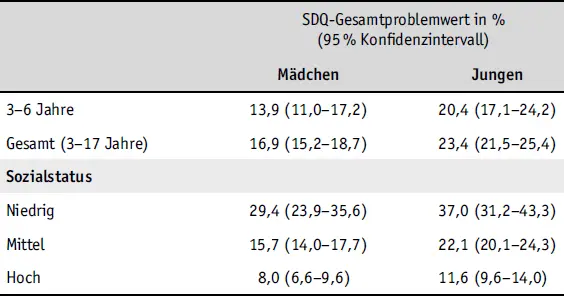

Ein weiteres Beispiel für die oben beschriebenen Phänomene sind die Ergebnisse bei den psychischen Auffälligkeiten in der KiGGS-Studie (  Tab. 2). Als Untersuchungsinstrument für diese Untersuchungen wurde der SDQ (Strenghts and Difficulties Questionaire)-Fragebogen eingesetzt. Der SDQ-Fragebogen zur Erhebung von Verhaltensauffälligkeiten und -stärken von Kindern wird international genutzt und ist in verschiedenen Sprachen kostenlos im Internet verfügbar ( https://www.sdqinfo.com/).

Tab. 2). Als Untersuchungsinstrument für diese Untersuchungen wurde der SDQ (Strenghts and Difficulties Questionaire)-Fragebogen eingesetzt. Der SDQ-Fragebogen zur Erhebung von Verhaltensauffälligkeiten und -stärken von Kindern wird international genutzt und ist in verschiedenen Sprachen kostenlos im Internet verfügbar ( https://www.sdqinfo.com/).

Die psychischen Auffälligkeiten sind bei den Jungen deutlich stärker ausgeprägt als bei den Mädchen. Dies gilt für das erfasste Vorschulalter der 3–6-Jährigen, aber auch für die gesamte in der Studie erfasste Kinder- und Jugendzeit (3–17 Jahre). Je niedriger der soziale Status der Herkunftsfamilie, desto höher ist der Anteil der Kinder mit psychischen Auffälligkeiten (Klipker et al., 2018). Dabei ist das Risiko für solche Auffälligkeiten und Störungen bei Kindern aus Familien mit einem niedrigen Sozialstatus mehr als dreimal so hoch als bei Kindern, deren Familien einen hohen Sozialstatus aufweisen. Diese Zusammenhänge zwischen Sozialstatus und Entwicklungsauffälligkeiten gelten sowohl für Mädchen als auch für Jungen (  Tab. 2).

Tab. 2).

Tab. 2: Bedeutung des Geschlechts sowie des Sozialstatus: Anteil der 3–6 Jahre alten Kinder und der Gesamtgruppe (3–17 Jahre) mit psychischen Auffälligkeiten (SDQ-Gesamtproblemwert, Elterneinschätzung; weitere Informationen zum Fragebogen unter http://www.sdqinfo.com/) in Abhängigkeit vom Sozialstatus. Der Sozialstatus bezieht sich auf die Gesamtgruppe der Kinder und Jugendlichen im Alter von 3–17 Jahren (Quelle: KiGGS, 2014).

SDQ-Gesamtproblemwert in % (95 % Konfidenzintervall)MädchenJungen

2

Entwicklung und Entwicklungsstörungen

2.1 Entwicklungspädiatrie und Entwicklungsneurologie

In der kinderärztlichen Praxis ist das Thema Kindesentwicklung (Entwicklungspädiatrie) ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt. Dies gilt umso mehr für pädiatrische Tätigkeiten in Frühförderstellen oder in Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ). Die Neuropädiatrie (Kinderneurologie) befasst sich mit Krankheiten und Störungen des zentralen (ZNS: Gehirn und Rückenmark) und peripheren Nervensystems sowie der Muskulatur bei Kindern und Jugendlichen. Schwerpunkt der Entwicklungsneurologie ist die Untersuchung der geistigen, sprachlichen, sozialen und motorischen Entwicklung des Kindes.

Die Sozialpädiatrie beschäftigt sich mit den äußeren Einwirkungen auf Entwicklung und Gesundheit im Kindes- und Jugendalter und versteht sich als Querschnittswissenschaft, zu deren Aufgaben und Themen die Prävention, Behandlung und Rehabilitation unter besonderer Berücksichtigung von Lebensbewältigung und Teilhabe gehören. Im anglo-amerikanischen Sprachraum wird das ärztliche Tätigkeitsfeld der Sozialpädiatrie meist als »Developmental and Behavioral Pediatrics« bezeichnet, also dort oft mit Entwicklungspädiatrie gleichgesetzt (Forsyth & Newton, 2012).

2.2 Kindesentwicklung und mögliche Störungen der Entwicklung

Die Entwicklung des Kindes wird in verschiedene Altersstufen eingeteilt:

Читать дальше

Tab. 1und

Tab. 1und