2. La evolución de la población en las sociedades agrarias

2.1 El modelo demográfico antiguo

Como cualquier otra especie animal, el hombre tiene unas pautas de comportamiento demográfico estables, de forma que toda la historia de la humanidad puede explicarse a través de dos modelos demográficos: el antiguo y el moderno , con una etapa de transición demográfica entre uno y otro.

El modelo demográfico antiguo corresponde al conjunto de las sociedades preindustriales. Sus características son: unos índices de natalidad altos, entre el 35 y el 40‰, y unos índices de mortalidad también elevados, alrededor del 30-35‰ (por lo tanto, no muy alejados de los índices de natalidad), así como una esperanza de vida al nacer baja: 25 años para un europeo a principios del siglo XVIII. La mortalidad era en gran parte mortalidad infantil: según Nadal (1992), de cada 1.000 nacidos, 250 no llegaban al año, 250 más no cumplían los 20 años, otros 250 morían antes de los 45 y solo 10 llegaban a sexagenarios.

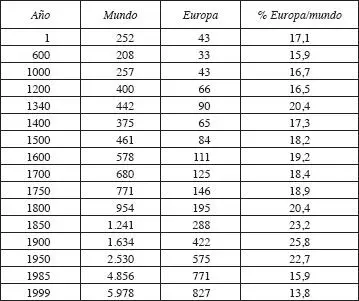

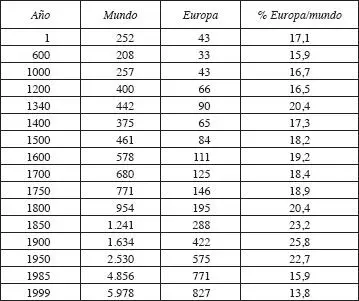

La mortalidad era, además, muy irregular, con picos frecuentes de mortalidad extraordinaria debido a epidemias y, secundariamente, a hambrunas y guerras. De un año a otro, el número de muertos podía fácilmente duplicarse o triplicarse (picos de mortalidad). Como resultado de todo ello, la población crecía en dientes de sierra: el excedente de nacimientos sobre defunciones, acumulado durante un cierto tiempo, desaparecía de repente absorbido por un pico de mortalidad. La población crecía a corto plazo, pero se estancaba o crecía muy lentamente a largo plazo (Nadal, 1996). En momentos de epidemias fuertes y generalizadas podía experimentar un descenso importante, como pasó en Europa a consecuencia de la Peste Negra de 1348, que provocó la muerte de aproximadamente un tercio de la población. Sin embargo, en conjunto la tendencia general era el aumento de la población, si bien a tasas muy bajas. Aunque se trata de estimaciones solo aproximadas, entre el año 1 y el 1750 la población mundial se triplicó y la europea se multiplicó por más de 3,5 (cuadro 1.1).

La evolución de la población depende de la vitalidad natural, es decir, de la diferencia entre nacimientos y muertes, y del saldo migratorio, que puede ser positivo o negativo. Al ser poco utilizado en las sociedades preindustriales el control voluntario del embarazo, el número de nacimientos dependía de factores culturales (matrimonios más o menos jóvenes, aceptación de la soltería definitiva, infanticidio) y a veces también de factores económicos (tierras o puestos de trabajo disponibles). A su vez, el número de muertes dependía de factores aleatorios (contagios, guerras, desastres naturales) y también de factores económicos (capacidad de producción de alimentos y otros productos básicos, reparto de la renta).

CUADRO 1.1

Evolución de la población (millones de personas)

Fuente: Guía práctica... , p. 8, a partir de Biraben (1979).

2.1.1 El techo maltusiano

La limitación que la falta de alimentos suficientes conlleva para el crecimiento de la población fue vista muy claramente por un autor inglés del siglo XVIII, Thomas R. Malthus, en su Primer ensayo sobre la población (1798). Su idea básica es que la población de un área determinada está limitada por la cantidad de alimentos de los que puede disponer: este límite es el llamado techo maltusiano. Malthus añadía que cualquier población se acerca rápidamente a este techo porque mientras que la producción de alimentos crece en proporción aritmética, el número de bocas lo hace en proporción geométrica. Los impulsos sexuales mantienen a la población en el máximo nivel posible, lo cual la condena, en su mayor parte, a una alimentación escasa.

Este planteamiento pesimista ha sido objeto de dos críticas principales: a) la de aquellos que niegan el valor de la teoría por el hecho que las crisis demográficas se presentan mucho antes de alcanzar el teórico techo maltusiano, a causa del reparto tan desigual de la renta, y por lo tanto atribuyen las crisis demográficas a dicha desigualdad y no al crecimiento de la población, y b) la de aquellos que acusan a Malthus de poco observador por no haberse dado cuenta de que las revoluciones agrícola e industrial, de las que era contemporáneo, estaban produciendo un fuerte crecimiento de las subsistencias disponibles y, por lo tanto, harían desaparecer la limitación al crecimiento demográfico. Ambas observaciones son importantes y acertadas, pero ninguna de ellas afecta al fondo de la cuestión: tanto si el reparto de la renta es menos desigual como si aumenta la capacidad de producción de alimentos, el techo maltusiano se aleja, incluso se puede perder de vista temporalmente, pero continúa existiendo.

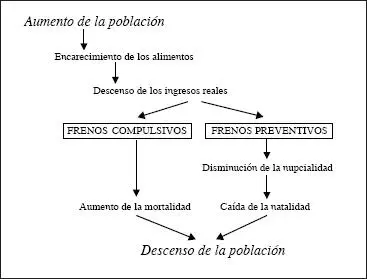

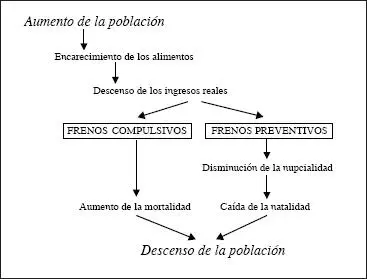

La tesis de Malthus tiene una segunda parte: las sociedades humanas tienden al techo maltusiano, pero no llegan a él porque, cuando se acercan, empiezan a funcionar una serie de controles o frenos que desaceleran el crecimiento de la población e incluso pueden implicar su disminución temporal en términos absolutos. Estos controles, explica Malthus, son de dos clases: controles o frenos compulsivos y controles o frenos preventivos (cuadro 1.2).

Los frenos compulsivos funcionan automáticamente: una alimentación insuficiente priva al cuerpo de defensas ante las enfermedades e incrementa la mortalidad, limitando así la población: durante un cierto tiempo, la mortalidad puede llegar a ser incluso superior a la natalidad, sobre todo si se produce una mortalidad catastrófica. En cambio, los frenos preventivos disminuyen y pueden llegar a detener el crecimiento de la población mediante la disminución del índice de natalidad. Los principales instrumentos de esta disminución son históricamente el retraso de la edad del matrimonio y el aumento de la soltería definitiva. Solo en tiempos relativamente recientes las prácticas contraceptivas han adquirido importancia. En cualquier caso, se trata de decisiones personales o familiares en las que tienen un peso decisivo la situación económica y las costumbres dominantes en cada sociedad.

CUADRO 1.2

Funcionamiento de los frenos compulsivos y preventivos

Fuente: elaboración propia a partir de Livi-Bacci (1990).

Aunque los frenos compulsivos y los frenos preventivos actúan conjuntamente y los frenos preventivos son el resultado de decisiones personales o familiares, el predominio de unos u otros viene determinado por creencias y costumbres. En las sociedades en las que la norma es el matrimonio universal y joven, predominan los frenos compulsivos. En cambio, los frenos preventivos son más potentes en aquellas sociedades en las que no se suele acceder al matrimonio si no se dispone de medios de vida adecuados; en la época preindustrial, esta situación era casi exclusiva de Europa occidental. Una forma trágica de freno preventivo, el infanticidio, en especial femenino, se utiliza sobre todo en sociedades del este asiático.

Puesto que los frenos preventivos empiezan a actuar antes que los frenos compulsivos, las sociedades que los utilizan quedan más lejos del techo maltusiano. Son sociedades de baja presión demográfica , por lo que no alcanzan los niveles de pobreza de las sociedades en las que la mortalidad (freno compulsivo) es la causa principal de la limitación de la población, que son sociedades consideradas de alta presión demográfica .

Читать дальше