GELEHRTE UND HAUSLEHRER

Zur Migrationsgeschichte der alten Schweiz gehören nebst den Söldnern, Zuckerbäckern, Kaminfegern und Baumeistern auch die Gelehrten und Hauslehrer – gewissermassen Migranten im Dienst der Wissenschaft und Erziehung. Diese hoch qualifizierten Spezialisten waren ausgeprägte Einzelwanderer und wurden bislang zu wenig in ihrer Bedeutung für eine schweizerische Verflechtungsgeschichte beachtet. Viele von ihnen verliessen das Land in der Erwartung, im Ausland eine bestimmte Lebensphase zu verbringen und dann mit besseren Aussichten auf eine angemessene berufliche und soziale Stellung in die Schweiz zurückzukehren. Für einige trat die Option der Rückkehr im Verlauf ihres Auslandsaufenthalts in den Hintergrund, weil sie ihre Kontakte zur alten Heimat gelockert und sich ihnen im Ausland attraktive Karriereperspektiven eröffnet hatten. Gelehrte und Gebildete verliessen die Schweiz, weil ihre geistige und kulturelle Kompetenz im Ausland mehr gefragt war als zu Hause, wo sie sich mit ihrem Wissen nicht das Ansehen und die Position verschaffen konnten, die ihren Kollegen im Ausland in Aussicht standen. Die Beschäftigung mit der Auswanderung von Schweizer Gelehrten und Gebildeten berührt auch die grundsätzliche Frage nach dem Status des gelehrten Wissens in der alten Schweiz. Fallbeispiele sollen die Chancen und Risiken der Gelehrtenwanderung aus der Schweiz erhellen.

Die Biografie Albrecht (von) Hallers (1708–1777) verdeutlicht den Spagat eines Mannes, der sich als Mediziner und Botaniker eine enorme Reputation in der europäischen Gelehrtenrepublik erwarb und zugleich als Angehöriger einer Familie am Rand des bernischen Patriziats darauf bedacht sein musste, seinen Nachkommen ein standesgemässes Auskommen in der aristokratischen Republik Bern zu sichern.

Haller galt im 18. Jahrhundert als einer der bedeutendsten Gelehrten Europas. Als Begründer der experimentellen Physiologie und als herausragender Botaniker gehörte er den wichtigsten europäischen Wissenschaftsakademien an. Die Reichweite seines Korrespondenznetzes zeigte seinen Rang und Einfluss an. Hallers Netzwerk umfasste 1200 Korrespondenten und reichte von Schweden bis Südspanien und von Irland bis Moskau. Der junge Haller war nach dem Studium der Medizin in Tübingen und Leiden 1729 nach Bern zurückgekehrt, wo er zunächst als Arzt praktizierte und sich erfolglos um die Stelle des Stadtarztes und eine Professur an der Hohen Schule bewarb. 1736 wurde er als Professor der Anatomie, Botanik und Chirurgie an die neue Universität Göttingen berufen, die als Reformuniversität die experimentelle Forschung förderte. Haller trug mit seinen Forschungen und Publikationen massgeblich zum Aufschwung der Göttinger Universität bei, an der er auch das Präsidium der Akademie der Wissenschaften übernahm. Gleichwohl kehrte er 1753 zur grossen Überraschung seiner Gelehrtenkollegen nach Bern zurück. Die Rückkehr erfolgte aus Gründen der langfristigen Familienökonomie. Die Haller waren wohl Burger der Stadt Bern und gelangten ab und zu in den Grossen Rat der Republik, doch gehörten sie nicht zur patrizischen Elite. Albrecht Haller war 1745 – noch von Göttingen aus – dank der Protektion des Berner Schultheissen in den Grossen Rat gewählt worden, doch war ihm sehr wohl bewusst, dass er nur mit seiner Anwesenheit in Bern sich selber und seinen Söhnen eine Perspektive im bernischen Magistratenstand sichern konnte. Im höheren Interesse der Familie brach Haller seine glänzende universitäre Karriere ab, verzichtete auf die Forschungseinrichtungen in Göttingen und hoffte, nach seiner Rückkehr auf eine einträgliche Landvogtei gewählt zu werden, die ihm und seinen Angehörigen ein standesgemässes Auskommen sichern sollte. Den sehnlichst erhofften Sprung in den Kleinen Rat schaffte er allerdings trotz neunmaliger Bewerbung nie. Um in der Berner Aristokratie ganz nach oben zu gelangen und dort zu bleiben, waren nicht wissenschaftliche Pionierleistungen gefragt, sondern die richtige Geburt.

Hallers Beispiel verdeutlicht, was für ein hartes Pflaster die Schweiz im 18. Jahrhundert für Gelehrte war. Die einzige Universität in Basel sowie die reformierten Hohen Schulen in Genf, Bern, Zürich und Lausanne waren keine Stätten der wissenschaftlichen Forschung, sondern dienten der Ausbildung von Theologen, Pfarrern und Juristen. Für Gelehrte, die wie Haller Wissenschaft als empirische Naturforschung betrieben und für ihre Experimente an Tieren und Pflanzen Labors und botanische Gärten benötigten, gab es in der Schweiz keine institutionelle Wirkungsstätte. Hier fehlten auch Akademien der Wissenschaften, die in den grossen Monarchien seit dem 17. Jahrhundert als neuartige Forschungseinrichtungen zum Nutzen der Gelehrsamkeit sowie zum Ruhm der Monarchen gegründet worden waren. Die kleinen eidgenössischen Republiken hätten es nie als ihre Aufgabe betrachtet, mit Staatsgeldern Wissenschaftsakademien zu unterhalten – nicht etwa, weil ihnen das Geld dazu gefehlt hätte, sondern weil dies ausserhalb ihres kulturellen Horizonts und ihres Staatsverständnisses lag. Sie investierten wohl Geld in die Ausbildung von Pfarrern, die nützlich waren, um die Menschen im richtigen Glauben und in der christlichen Moral zu unterrichten, aber nicht in die Forschung, den ergebnisoffenen Prozess der Akkumulation von Wissen.

Schweizer Gelehrten, die sich wie Haller mit ihren Forschungen und Publikationen in der europäischen Gelehrtenrepublik profilieren und von der Wissenschaft leben wollten, blieb nur die Auswanderung übrig.

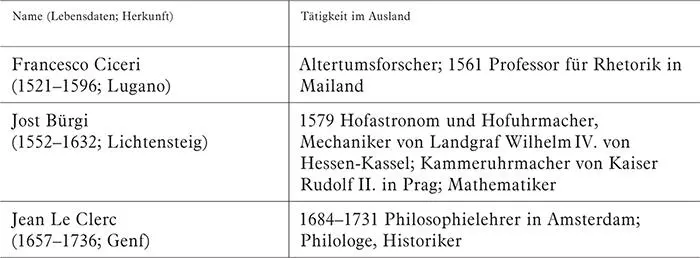

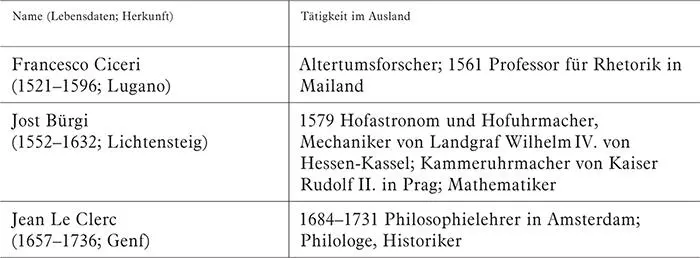

Schweizer Gelehrte der frühen Neuzeit im Ausland (Auswahl, 16.–18. Jahrhundert) 17

Was für Haller der Aufenthalt in Göttingen gewesen war, wurde für andere Schweizer Gelehrte der Aufenthalt an der Akademie in Berlin oder in St. Petersburg. Im 18. Jahrhundert stammte zeitweilig ein Drittel der Mitglieder der Berliner Akademie aus der Schweiz. Besonders eindrücklich war die Schweizer Präsenz an der russischen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg, wo ein eigentliches helvetisches Netzwerk die Politik der Akademie im 18. Jahrhundert wesentlich bestimmte.

Als die noch von Peter dem Grossen 1725 gegründete Akademie in St. Petersburg unter Zarin Katharina I. (1684–1727, regierende Zarin ab 1725) ihre Tätigkeit aufnahm, musste sie als Erstes renommierte Gelehrte aus dem Ausland gewinnen. In Russland selber, das sich unter Zar Peter kulturell stark nach Westeuropa hin geöffnet hatte, fehlte das geeignete Personal. Unter den 22 Ausländern, die zwischen 1725 und 1727 ihre Arbeit als residierende Akademiemitglieder in St. Petersburg aufnahmen, befanden sich auch die Basler Mathematiker Jacob Hermann (1678–1733), Leonhard Euler (1707–1783) sowie Nicolaus (1695–1726) und Daniel Bernoulli (1700–1782).

Basel war im späten 17. und im 18. Jahrhundert ein europäisches Zentrum der Mathematik, Physik und Mechanik. Dies hatte weniger mit der Qualität der dortigen Universität zu tun als mit der Tatsache, dass sich die Bernoulli – eine ursprünglich aus Antwerpen stammende Frankfurter Refugiantenfamilie – 1622 in Basel eingebürgert hatten. Mit den Gebrüdern Jakob (1654–1705) und Johann (1664–1748) stellte diese Familie zwei der besten Mathematiker ihrer Zeit. Die Bernoulli-Brüder begründeten eine eigentliche Gelehrtendynastie, deren Angehörige zusammen mit ihren Schülern Jacob Hermann und Leonhard Euler im frühen 18. Jahrhundert in Europa den Ruhm der Basler Mathematik und Physik begründeten.

Читать дальше