• Typus 1 – Beherrschung: Die Lernenden möchten das, was sie an Inhalten und Methoden in der Ausbildung mitbekommen, gut verstehen und beherrschen. Sie möchten Fortschritte machen.

• Typus 2 – Herausforderung: Die Lernenden sind an einem Thema interessiert. Sie stellen sich den Anforderungen, weil sie motiviert sind, und strengen sich entsprechend an.

• Typus 3 – Leistung: Die Lernenden vergleichen sich vor allem mit ihren Mitschüler/innen. Sie möchten mit den guten Lernenden mithalten können und strengen sich deshalb besonders an.

• Typus 4 – Arbeitsvermeidung: Die Lernenden versuchen, mit einem minimalen Einsatz die gestellten Anforderungen zu erfüllen. Vor allem Lernende mit einem schwach ausgeprägten Ehrgeiz und geringem Interesse für ein Fach sind in dieser Gruppe zu finden.

Anzumerken ist, dass sich dieselbe Person in verschiedenen Fächern durchaus unterschiedlich verhält und dass sich die Dinge auch entwickeln – nicht zuletzt hierin liegt ein wesentliches Ziel eines kompetenzorientierten Unterrichts: dass Lernende allmählich von äußerem Druck unabhängig werden und ihre motivationalen Strategien selbst zu steuern lernen. Dieser Aspekt ist vielleicht der wichtigste von allen.

Die Lernenden der Typen 1 bis 3 können sich im Unterricht gut motivieren, sie wählen zielführende Strategien und kontrollieren ihre Arbeitsschritte selbst. Problematischer sieht es bei Lernenden aus, die zum Typus 4 zählen, den »Arbeitsvermeidern«. Diese Schüler/innen lassen sich kaum dazu bewegen, aus freien Stücken selbstständig zu arbeiten.

Mit welchen Maßnahmen kann eine Lehrperson diese Lernenden besser in den Unterricht einbinden? Welche Bedeutung kommt dabei der Klassenführung zu?

Im Folgenden dazu ein paar Überlegungen und Anstöße (vgl. Städeli/Obrist/ Grassi 2013; Dubs 2009).

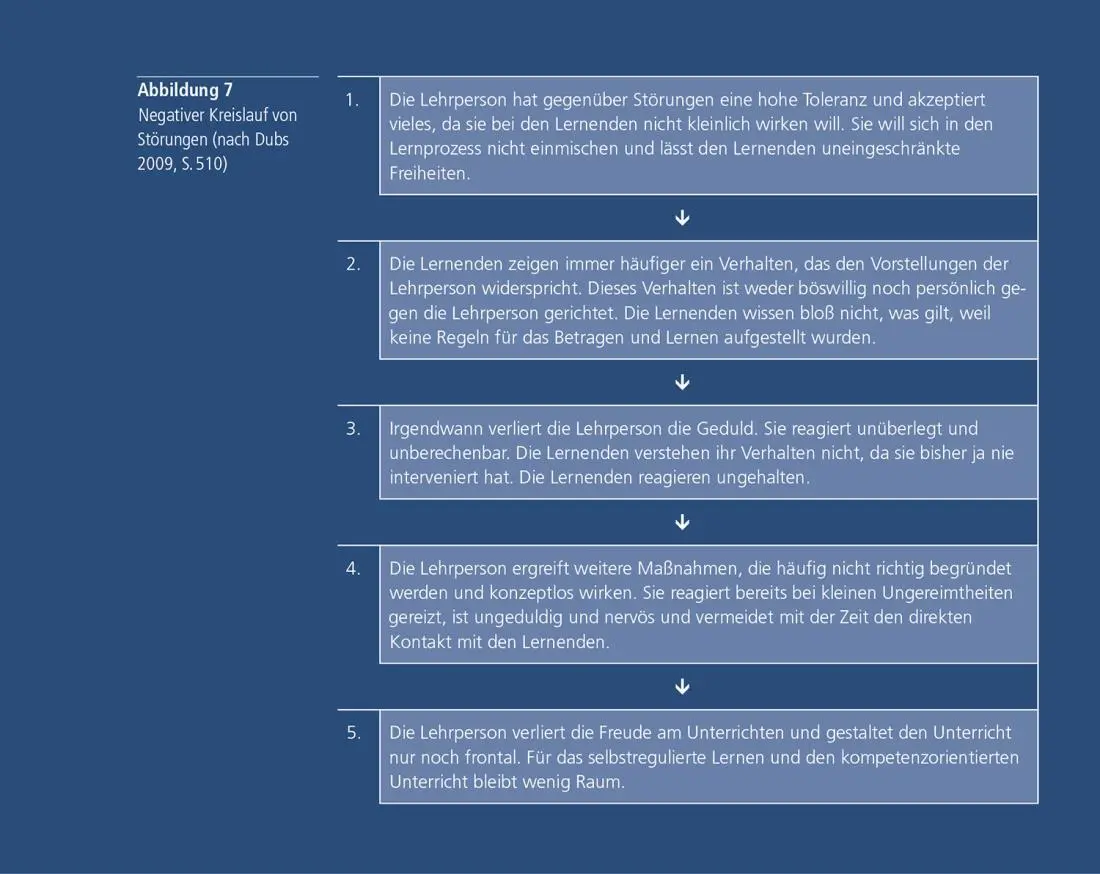

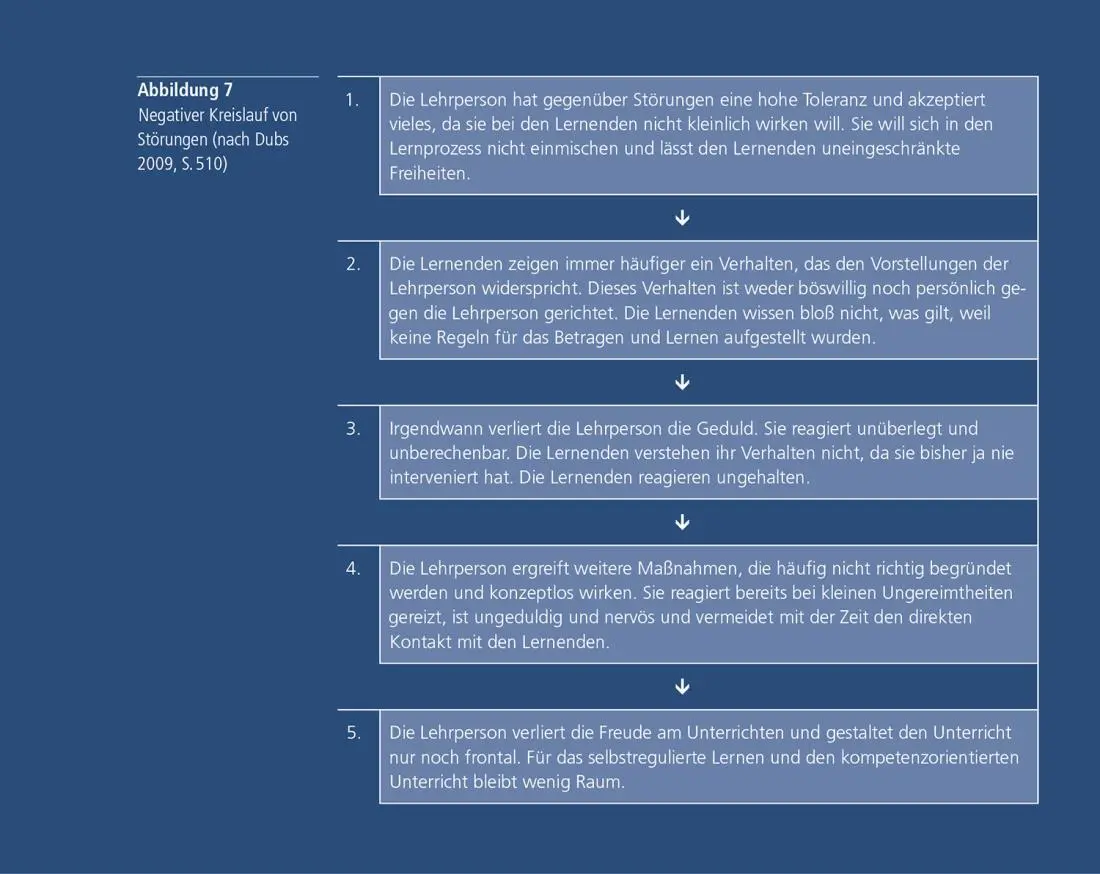

Geben Sie gleich am ersten Schultag die wichtigsten Regeln bekannt – immer mit Begründung, und selbstverständlich sollten Ihre Regeln nachvollziehbar sein. Lernende, die mit der Zielsetzung »Arbeitsvermeidung« in die Schule eintreten, wissen so von Anfang an, was auf sie zukommt. Am ersten Tag werden nach Dubs (2009, S. 514 f.) Regeln für das Betragen und für das Lernen vorgegeben bzw. ausgehandelt. Beim Betragen geht es vor allem um die erwartete Grundstimmung (Klasse als Lerngemeinschaft; offener und ehrlicher Umgang untereinander; Störungen sofort ansprechen) und die Regelung von Fehlzeiten (striktes Einhalten der Regelung von Fehltagen der Schule; Nachholen von Prüfungen). Bei den Regeln zum Lernen zeigen wir, mit welchen Lehrmitteln und Materialien wie gearbeitet wird und in welcher Form die Einträge in die Hefte oder Arbeitsblätter kontrolliert werden. Anschließend gehen wir auf die Hausaufgabenpraxis und die Prüfungen ein. Zu den Prüfungen erklären wir, in welchem Rhythmus welche Prüfungsformen vorkommen und wie die Leistungen bewertet und beurteilt werden. Im Lauf der Zeit werden dann je nach Bedarf weitere Regeln eingeführt – zum Beispiel, wie auf kleine Störungen (schwatzen, zu spät kommen usw.) reagiert wird, oder Nutzungsregeln für Schuleinrichtungen. Einmal formulierte Regeln werden konsequent durchgesetzt, damit ein negativer Kreislauf von Störungen im Unterricht gar nicht erst entstehen kann oder sofort durchbrochen wird.

Klare und nachvollziehbare Regeln sind für das gemeinsame Arbeiten und Lernen in der Schule sehr wichtig. Entscheidend für einen guten Unterrichtsprozess sind Maßnahmen, die bei allen Lernenden, auch bei den »Arbeitsvermeidern«, positive Effekte hervorrufen:

Die Lernenden müssen wissen, was zu tun ist. Zu Beginn des Unterrichts werden die Ziele bekannt gegeben. Durch klare und gut verständliche Zielformulierungen ergibt sich für die Lehrperson und für die Lernenden ein roter Faden durch die Unterrichtsstunde oder den -tag. Nicht nur der Beginn des Unterrichts, auch das Ende muss für die Lernenden klar ersichtlich sein. Hier kann die Lehrperson zum Beispiel wieder auf die Lernziele zurückgreifen und zusammen mit den Lernenden den Unterricht abschließen.

Bedeutung der Inhalte hervorheben

Die Lernenden interessieren sich dann besonders für ein Thema, wenn sie die Bedeutung für sich selbst erfassen können. Bezugspunkt ist wenn immer möglich die Lebens- und Arbeitswelt der Lernenden. Mithilfe von konkreten Beispielen aus dem Alltag und mit stufengerechten und aktuellen Unterrichtsmaterialien können die Lernenden motiviert werden, sich mit einem Thema zu beschäftigen.

Die Lernenden wollen im Unterricht gefordert und gefördert werden. Sie wollen ihre Ressourcen erweitern und etwas Neues lernen. Deshalb ist es wichtig, dass die Lehrperson Aufgaben formuliert, bei denen die Lernenden herausgefordert werden, selbst etwas entwickeln müssen oder anwenden können, was sie im Unterricht bereits gelernt haben. Neben Kenntnisaufgaben werden den Lernenden deshalb im Unterricht häufig Anwendungs- und Problembearbeitungsaufgaben vorgelegt. Die Lernenden können sich bei diesen Aufgaben nicht einfach zurücklehnen und den Weg des geringsten Widerstands nehmen. Damit sie eine einigermaßen genügende Leistung erzielen können, müssen sie zur Bearbeitung der Aufgabe die im Unterricht erarbeiteten Ressourcen einsetzen.

Die Lernenden erhalten regelmäßig eine sachbezogene Rückmeldung zu ihren Leistungen (→ Lernjournal, Seite 123). Rückmeldungen ermöglichen es den Lernenden, ihr Verhalten zu verändern. Ein gezieltes Lob für eine sehr gute Arbeit fördert die Motivation und ist Garant für weitere Erfolge. Wichtig ist hier auch, dass die Lernenden möglichst schnell konkrete eigene Lernfortschritte erzielen können und dadurch Lernerfolge erleben.

Hektik entsteht immer dann, wenn die Lehrperson zu viel Stoff in eine Stunde packt und dann selbst unruhig und nervös wird, weil nicht alles behandelt werden kann und sich große Wissenslücken auftun. Weniger ist manchmal mehr – das bringt die notwendige Ruhe in den Unterricht, die als Basis für die weiteren gemeinsamen Lernschritte von großer Bedeutung ist. Hilfreiche Tipps, wie man mit dem ständigen Dilemma des »Stoffdrucks« produktiv umgehen kann, finden sich etwa in Martin Lehners Buch Viel Stoff – wenig Zeit (2009).

Humor, Freude und Zuversicht sind unersetzbare Pfeiler eines kompetenzorientierten Unterrichts. Humor schafft Vertrauen, fördert die soziale Interaktion und wirkt auf allen Ebenen motivierend. Aber Achtung: Authentisch muss die Lehrperson dabei immer bleiben. Sie muss auch Freude am Inhalt und am Umgang mit den Lernenden haben und Zuversicht ausstrahlen. Lehrpersonen, die mit Freude unterrichten und einen Sinn für Humor haben, werden von den Lernenden geschätzt und sind erfolgreich.

Störungen im Unterricht sofort ansprechen

Auf Störungen muss die Lehrperson sofort reagieren und konsequent die vereinbarten Maßnahmen treffen. Die Lernenden akzeptieren ein konsequentes Vorgehen, sofern es begründbar und nachvollziehbar ist. Durch eine gute Klassenführung erreichen Sie, dass die Lernenden, die motiviert sind und im Unterricht etwas lernen möchten (siehe motivationale Typen 1 bis 3; S. 23), wirklich zum Lernen kommen und nicht durch störende Schüler und Schülerinnen vom Lernen abgehalten werden. Die Gruppe der »Arbeitsvermeider« erhält durch klare Rahmenbedingungen die Möglichkeit, sich auch in den Unterricht zu integrieren und gute Leistungen zu erbringen.

Читать дальше