Mittelohr

Das Trommelfell ist die Begrenzung von Außen- und Mittelohr, eine feine Membran, die durch Schallwellen in Schwingung versetzt wird. Das Mittelohr ist der knöcherne Hohlraum zwischen Trommelfell und dem ovalen Fenster des Innenohrs. Über die gelenkig verketteten Gehörknöchelchen – Hammer (Malleus) , Amboss (Incus) und Steigbügel (Stapes) – werden Schwingungen zum Innenohr weitergeleitet. Die Gehörknöchelchen sind durch feine Bänder und Muskeln beweglich aufgehängt. Es handelt sich um ein mechanisches »Vorverstärkungssystem« für Schallereignisse. Die Signalverstärkung wird durch die Hebelwirkung der Gehörknöchelchen und die größere Trommelfellfläche (im Vergleich zum ovalen Fenster) erreicht.

Die Mittelohrmuskeln schützen das Innenohr auch vor Schäden durch plötzlichen hohen Schalldruck. Der Steigbügel als letztes Vorverstärkerglied verfügt über einen Reflexmechanismus (Stapediusreflex), der bei lautem Schall, etwa 70 bis 95 dB (Dezibel), ausgelöst wird. Er zieht sich dann ruckartig zusammen und verhindert die Schallübertragung auf das Innenohr. Wenn die Mittelohrmuskeln aber ein zuckendes »Eigenleben« entwickeln, kann das zum Tinnitus mit Tick-Tick-Tick-Geräusch führen.

Da das Mittelohr ein luftgefüllter Hohlraum ist, muss es die Möglichkeit des Luftdruckausgleichs nach außen geben. Andernfalls würden Druckveränderungen die normale Funktion der Gehörknöchelchen stören. Solche Druckveränderungen treten etwa beim Tauchen oder in großen Höhen auf (Bergsteigen, Flugreisen). Diesen Druckausgleich ermöglicht die Ohrtrompete (Tuba Eustachii) , die eine Verbindung zwischen Mittelohr und Rachenhöhle herstellt. Bei jedem Schluckvorgang öffnet sich die Röhre durch Muskelbewegung, und es kommt zum Druckausgleich. Fehlt der Druckausgleich, können Ohrenschmerzen und Schwerhörigkeit auftreten. Die Ohrtrompete dient auch der Ableitung von Ohrsekreten. Mittelohrentzündungen, vor allem bei Kindern, hängen häufig mit Störungen der Funktion der Ohrtrompete zusammen.

Hörakustik

Der Hörnerv besteht aus 30.000 Nervenfasern. Das Ohr kann mit Bezug auf Frequenz und Intensität etwa 340.000 Einzeltöne unterscheiden. Das Ohr erkennt Tonfrequenzen von 20 bis 20.000 Hz. Die größte Lautstärkeempfindlichkeit liegt bei 1.000 – 4.000 Hz.

Empfindlichkeit

Am Mischpult kann man die Eingangsempfindlichkeit des Mikrofons aussteuern. Einen solchen Mechanismus gibt es auch im Ohr. Wenn man auf einem Rockkonzert laut beschallt wird, wird die Eingangsempfindlichkeit des Ohrs abgesenkt. Nach dem Konzert ist das Ohr noch einige Zeit gedämpft, normalisiert dann aber rasch wieder seine Aufnahmeempfindlichkeit. Achtung: Alkohol erhöht die Eingangsempfindlichkeit des Ohrs!

Frequenz/Tonhöhe

Der Begriff Frequenz kennzeichnet physikalische Schwingungen in der Luft (oder einem anderen Medium) bezogen auf eine Zeiteinheit. Die übliche Einheit dieser Größe ist Schwingungen pro Sekunde = Hertz (Hz) . Der Begriff Tonhöhe kennzeichnet die subjektive Empfindung einer Tonfrequenz: z. B. a 1auf dem Klavier = ca. 440 Hz.

Lautstärke/Schalldruck

Die Lautstärke (Lautheit) eines Schallereignisses gibt an, wie (subjektiv) laut ein Mensch ein gehörtes Geräusch empfindet. Der Schalldruck (Schalldruckpegel) entspricht der physikalischen Energie eines Geräusches. Das Trommelfell ist der Sensor für Druckschwankungen in der Luft. Es überträgt Schwingungen, die bis zu einem Milliardstel Zentimeter klein sind. Die Beziehung zwischen Lautheit und Schalldruckpegel ist annähernd logarithmisch. Die Einheit des Schalldruckpegels ist Dezibel (dB) . Wegen der logarithmischen Beziehung führt bei niedrigen Lautstärken eine Lautstärkeerhöhung von weniger als 10 dB zu dem Gefühl der Verdoppelung der Lautheit.

Innenohr

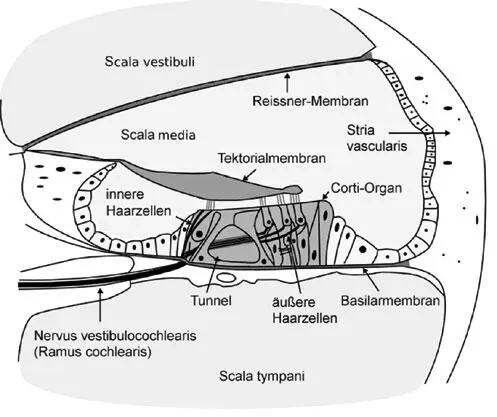

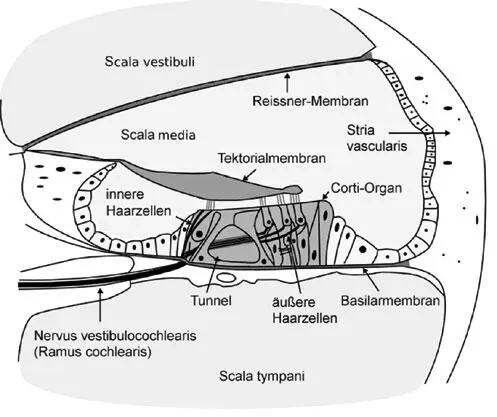

Das Innenohr enthält unter anderem den körpereigenen »Tonabnehmer« (Hörschnecke, Cochlea) und das Gleichgewichtsorgan – insgesamt mehr als eine Million mechanische Teile! Es ist ein komplex geformter knöcherner Hohlraum im Felsenbein (knöchernes Labyrinth). Dieser Hohlraum ist mit einer Flüssigkeit gefüllt (Perilymphe) . Darin ist ein häutiges Labyrinth eingespannt, das gleichfalls mit Flüssigkeit gefüllt ist (Endolymphe) . Nach der mechanischen Vorverstärkung über die Gehörknöchelchen erreichen Schallschwingungen über die Fußplatte des Steigbügels das ovale Fenster, die Abgrenzung zum Innenohr. Von dort tragen Wellenbewegungen der Flüssigkeit die Schallinformation weiter (Wanderwellen).

Das Tonabnehmersystem befindet sich in der Hörschnecke (Cochlea) . Sie ist von superhartem Knochen umgeben und macht zweieinhalb Windungen. In der Hörschnecke werden Wellenbewegungen in elektrische Signale verwandelt. Dies geschieht im Corti-Organ, das mit 48.000 winzigen Tonabnehmern ausgestattet ist, den sogenannten Haarzellen – sie haben haarförmige Fortsätze, die in der Flüssigkeit des Schneckengangs beweglich sind. Haarzellen sind in vier Reihen angeordnet: Drei Reihen dienen als akustischer Filter und eine Reihe übernimmt die Umwandlung der mechanischen Schwingungen in Nervensignale (Transduktion).

Die Tonabnehmer sind wie beim Klavier in Reihen angeordnet: tiefe Töne unten, hohe Töne oben. In der Hörschnecke werden hohe Töne zuerst erfasst, tiefe Töne am Ende des Schneckengangs. Je mehr Nervensignale an einem Tonabnehmer erzeugt werden, desto lauter wird das Schallsignal empfunden. Der gesunde Mensch kann Frequenzen von maximal 20 bis 20.000 Hz (Hertz = Schwingung pro Sekunde) wahrnehmen, mit einem Unterscheidungsvermögen für Frequenzen von 3 Hz (Tonauflösung). Insbesondere Klavierstimmer sind gut trainiert, um geringe Frequenzunterschiede wahrzunehmen. Mit zunehmendem Alter verringert sich das wahrnehmbare Frequenzspektrum.

Querschnitt durch die Hörschnecke

Schallübertragung

Erreichen Schallwellen über das Mittelohr die Steigbügelplatte am ovalen Fenster, entstehen in der Flüssigkeit des Innenohrs Wanderwellen, die sich bis in die Hörschnecke ausbreiten. Die Flüssigkeitsbewegung führt zur Auslenkung der Fortsätze der Haarzellen. Dadurch wird eine Aufladung der Zelle durch Ionenströme in Gang gesetzt und eine elektrische Erregung erzeugt. Anschließend zieht sich die Sensorzelle ruckartig zusammen.

Dies wird »Motormechanismus der Haarzelle« genannt, führt zur Signalverstärkung und ermöglicht präzises Hören.

Mithilfe chemischer Botenstoffe der Zelle wird die Erregungsinformation über eine »Schnittstelle« (Synapse) auf den Hörnerv übertragen und zum Gehirn weitergeleitet. Aus der mechanischen Schallwelle ist nun elektrophysiologische Klanginformation geworden.

INFO

TINNITUS-URSACHEN IM INNENOHR

Ausfall der Härchen der Hörsinneszellen

Chronischer Lärm und Knalltraumen können Haarzellen direkt schädigen. Betroffene Frequenzen werden dann nicht mehr wahrgenommen. Haarzellenschäden durch Lärm gehören zu den häufigsten Ursachen für akute oder chronische Ohrgeräusche.

Störung des Ladungs-/Erregungsmechanismus der Haarzellen

Verändert sich die Funktion der Ionenströme, können Überreaktionen auftreten, die Tinnitus erzeugen. Bekannt ist, dass Medikamente wie Acetylsalicylsäure oder manche Antibiotika in hoher Dosierung solche Störungen verursachen. Auch die sogenannten Ionenpumpen der Haarzelle reagieren empfindlich auf Zellgifte (z. B. Genussgifte wie Nikotin).

Störung des Motormechanismus der Haarzellen

Читать дальше