1 ...8 9 10 12 13 14 ...24 […] als Gesamtheiten von Zeichen (von bedeutungstragenden Elementen, die auf Inhalte oder Repräsentationen verweisen), sondern als Praktiken […] behandeln, die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen. Zwar bestehen diese Diskurse aus Zeichen; aber sie benutzen diese Zeichen für mehr als nur zur Bezeichnung der Sachen. Dieses mehr macht sie irreduzibel auf das Sprechen und die Sprache. Dieses mehr muss man ans Licht bringen und beschreiben (Foucault 1968/2001: 74).

Diskurse sind Foucault zufolge mehr als Sprache und zwar mehr als Sprache im Sinne von Zeichen:

[…] Sprache und Aussage stehen nicht auf der gleichen Existenzstufe […] (ebd.: 124).

Sprache wird von ihm strukturalistisch gedacht, als organon didaskaleion mit dem ‚einer dem anderen etwas mitteilt über die Dinge’.1 Foucault interessiert nur das Wissen, das via Sprache transportiert wird, nicht das Medium Sprache an sich. Ihm ist aber bewusst, dass dieses nur über die Analyse von Kommuniziertem zugänglich wird:

Unser geschichtliches Schicksal ist die Historie, die geduldige Konstruktion von Diskursen über Diskurse, ein Einvernehmen dessen was schon gesagt worden ist (Foucault 1973: 14, eigene Hervorh.).

Die Archäologie des Wissens2 wird zumeist als stringente und in sich schlüssige Gebrauchsanweisung für eine Diskursanalyse nach Foucault gehandelt. Bei genauerem Hinsehen ist das Werk aber eher die diffuse Werkzeugkiste eines Autors, die den Vermerk ‚ travail en cours’ tragen müsste.3 Foucault erklärt dort, wie sich seine Vorstellung von Diskurs/-en veränderte:

Schließlich glaube ich, dass ich, statt allmählich die so schwimmende Bedeutung des Wortes ‚Diskurs’ verengt zu haben, seine Bedeutung vervielfacht habe: einmal allgemeines Gebiet aller Aussagen , dann individualisierbare Gruppe von Aussagen , schließlich regulierte Praxis, die von einer bestimmten Zahl von Aussagen berichtet ; und habe ich nicht das gleiche Wort Diskurs, das als Grenze und als Hülle für den Terminus Aussage hätte dienen sollen, variieren lassen, je nachdem ich meine Analyse oder ihren Anwendungspunkt verlagerte und die Aussage selbst aus dem Blick verlor? (Foucault 1981/2013: 116, eigene Hervorh.)

Er benennt drei Bestimmungsversuche, die für die Arbeit von Bedeutung sind. So definiert er erstens den Diskurs als „allgemeines Gebiet aller Aussagen“ . Am Anfang der ‚Archäologie des Wissens’ spricht er vom „immensen Gebiet […] aller effektiven Aussagen (énoncés) (ob sie gesprochen oder geschrieben worden sind, spielt dabei keine Rolle)“ (ebd.: 41). Sämtliche Aussagen, also „eine Fülle von Ereignisse[n]“ , bilden einen Diskurs (ebd.; vgl. Reisigl 2006: 86). Das wäre, sogar wenn man ihn auf Luxemburg eingrenzen würde, „ein unermesslicher großer Bereich“ , der die unterschiedlichsten Themen umfassen würde und ohne Zeit- und Themeneingrenzung, realistisch betrachtet, nicht analysierbar wäre (Foucault 2001 [1968]: 898; vgl. Reisigl 2006: 86).

Das Ziel seiner Untersuchungen bringt er demgegenüber sehr genau auf den Punkt als er sein Analysemodell als Archäologie bezeichnet:

[…] rückblickend erschien es mir dann, dass der Zufall mich gar nicht allzu schlecht gelenkt hatte: schließlich kann dieses Wort ‚Archäologie’, etwas ungenau übersetzt, was ich mir nachzusehen bitte, bedeuten: Beschreibung des Archivs (Foucault 1969/2001: 981).

Und er fügt hinzu:

Unter Archiv verstehe ich die Gesamtheit der tatsächlich geäußerten Diskurse; und diese Gesamtheit von Diskursen wird nicht lediglich als eine Gesamtheit von Ereignissen betrachtet, die sich ein für alle Mal ereignet hätten […], sondern auch als eine Gesamtheit, die weiterhin funktioniert, sich im Laufe der Geschichte transformiert, anderen Diskursen die Möglichkeit des Auftretens gibt (ebd.).

Bereits die Werktitel deuten darauf hin, dass sein Hauptinteresse in der Erforschung dessen liegt, was er épistémè (Episteme, das gesellschaftliche Wissen) nennt. Foucault will die Entwicklung und die Geltungsbestimmungen kollektiven Wissens beschreiben und das in diversen Bereichen der Gesellschaft (vgl. Busse 2013: 147). Entsprechend ist es sein übergeordnetes Ziel, eine „Geschichte des Wissens” (Busse 1987: 223) zu schreiben, das Wissen einer bestimmten Epoche, in bestimmten Bereichen und für bestimmte Kollektive zu re-konstituieren und mit den Wissenskonfigurationen in anderen Epochen zu vergleichen (vgl. Sarasin 2005: 71). Hierzu passt auch seine zweite Definition von Diskurs/-en als „individualisierbare Gruppe von Aussagen.“ Diskurse werden als zusammengehörige Ketten von Aussagen ermittelt, die den gleichen spezifizierbaren Formationsregeln gehorchen (vgl. Jäger 2012: 50). Er verengt seinen Diskursbegriff also und verweist darauf, dass sich Aussagen gruppieren lassen, es Formationssysteme gibt, die sich mit distinktiven Merkmalen beschreiben lassen:

Diskurs wird man eine Menge von Aussagen nennen, insoweit sie zur selben diskursiven Formation gehören (Foucault 1981/2013: 170).

Unter Formationssystem muss man also ein komplexes Bündel von Beziehungen verstehen, die als Regel funktionieren: Es schreibt das vor, was in einer diskursiven Praxis in Beziehung gesetzt werden musste, damit diese sich auf dieses oder jenes Objekt bezieht, damit sie diese oder jene Äußerung zum Zuge bringt, damit sie diesen oder jenen Begriff benutzt, damit sie diese oder jene Strategie organisiert. Ein Formationssystem in seiner besonderen Individualität zu definieren, heißt also einen Diskurs oder eine Gruppe von Aussagen durch die Regelmäßigkeit einer Praxis zu charakterisieren (ebd.: 108).

Hiervon ausgehend, kann man sich Diskursformationen mit der Metaphorik von Jäger/Jäger (2007) und Jäger (2012: 38) als „Fluss von Wissen durch die Zeit” vorstellen. Den Begriff des Formationssystems kann man mit Jäger (ebd.: 51) durch den des Themas ersetzen. Ein Diskurs ist damit, vereinfacht gesagt, eine Ansammlung von Aussagen zu einem Thema, eine Ansammlung von Wissen zu einem bestimmten Thema.4

Es ziehen sich die Elemente des Diskurses als Themen durch die Texte (Foucault 1967: 795).

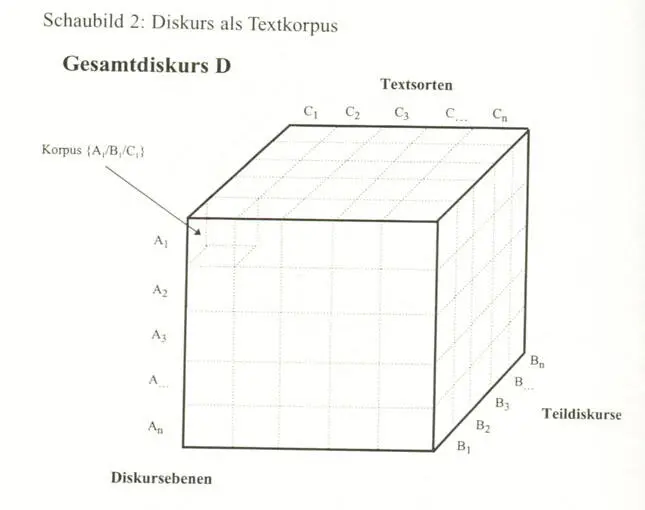

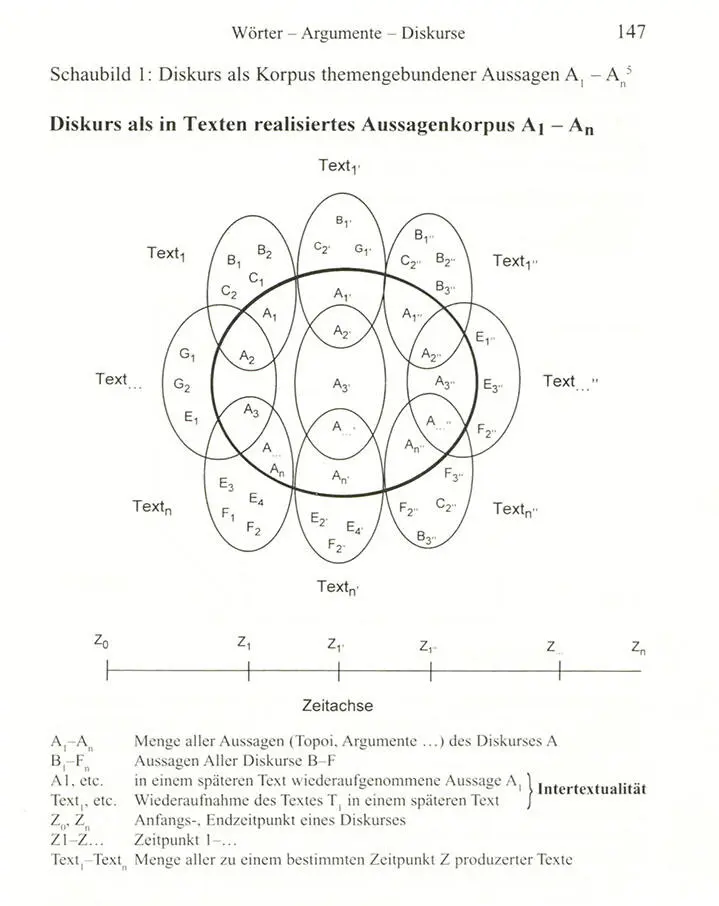

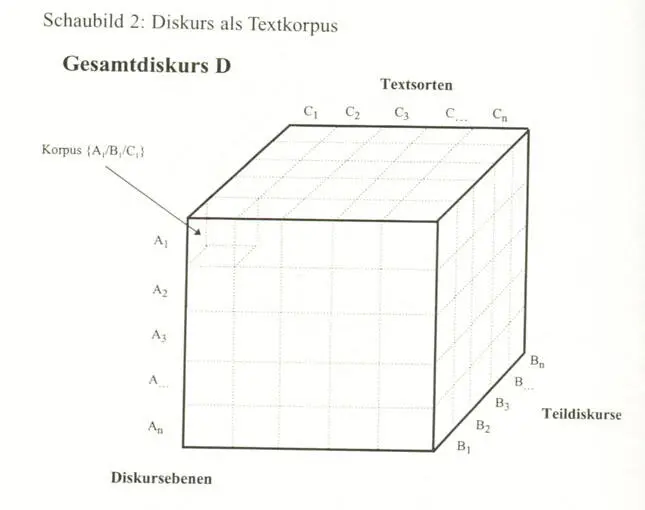

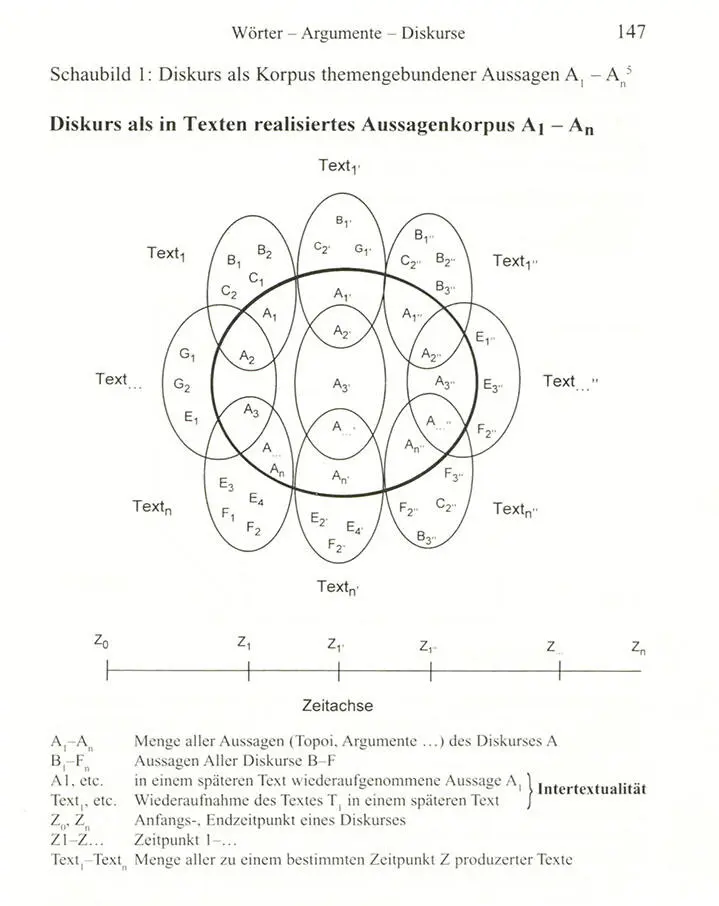

Indem man Diskurse in Themen5 unterteilt, schafft man eine gewisse Ordnung. So lässt sich etwa vom Einwanderungsdiskurs , vom Diskurs über Sprache und dem Diskurs über Bildung sprechen. Der Einwanderungsdiskurs kann sich bei näherer Betrachtung auch zugleich als Bestandteil des Diskurses über Sprache erweisen, der Diskurs über Bildung zugleich Teil des Diskurses über Sprache oder über Einwanderung sein. Die Benennung von Diskursen ist also, auch wenn sie dem allgemeinen Konsens entsprechen, nie frei von Willkür.6 Die „Landschaften der Diskurse […]“ , die semantischen Beziehungen zwischen Aussagen, kann man sich wie ein in sich verwobenes Netz vorstellen (Jäger/Zimmermann 2010: 61). Diskurse „überschneiden [sich] und manchmal berühren [sie sich]“ , es gibt aber auch welche, „die einander […] ignorieren oder ausschließen“ , sagt Foucault (1974/1993: 34). Jung (1996) veranschaulicht den Versuch, Ordnung in diese wirre Unordnung der Diskurse zu bringen, anhand des nachstehenden Würfelmodells und einer sich diachron und beständig synchron weiterentwickelnden Text-Netz-Struktur.

Abbildung 1:

Abbildung 1:

Diskurs als Textkorpus (Quelle: Wengeler/Jung 1999: 147)

Abbildung 2:

Abbildung 2:

Читать дальше

Abbildung 1:

Abbildung 1: Abbildung 2:

Abbildung 2: