La infancia en El Zancudo (Titiribí, Antioquia) y la prolongada cantata de amor, donde se cuenta el nacimiento de ese idilio pastoril entre dos niños y su final realización adulta luego de años de espera, desencuentros y dificultades, como en cualquier novela convencional de amor que se respete, es la parte que mejor entrega, tanto lo que fue el signo de ese amor como las conductas generales y los valores que las alimentaban, el horizonte de vida de ciertos hombres y capas sociales de una época. Todo ello surgiendo en la luz indirecta que le proporciona esa historia de amor en un lugar y un tiempo con nombres propios, porque en ningún momento la autora se ha propuesto pintar el fresco de una época. Lo que le quema las manos es el tejido de lo que fue su vida hasta el comienzo de la vejez, lo demás es accesorio, derivado o circunstancial.

El idilio pastoril es precipitado por el matrimonio en el acezante torbellino desgastador de las imposiciones de la responsabilidad adulta. El rosario de traslados del esposo-ingeniero (si se lee el libro se verá que no es indiferente la unión que hacemos de estos dos sustantivos) a lugares apartados y selváticos, no siempre con aceptación de la esposa, y su secuela de separaciones; la convivencia familiar en medio de la precariedad de los campamentos y de su inveterado aislamiento de los centros urbanos desarrollados; en suma, una vida difícil, en ocasiones tocada por una fortuna modesta, y en otras, por su reverso, herida por la cuota normal de pena de toda vida humana (léase muerte, enfermedad, sufrimiento moral), concluyen por hacer del agua pura de ese amor de infancia una verdadera, rota, chamuscada, fragmentada pero enhiesta “bandera de Palonegro”.

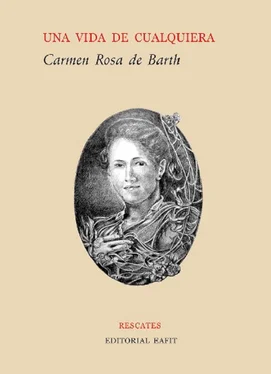

Pero esa fidelidad a la “prosa de la vida” favorece en fuerza y credibilidad la extensa secuencia del romance y la infancia, y afirma la condición testimonial de estas memorias, con las cuales Carmen Rosa de Barth ha cumplido con esa “obligación” ideal propuesta por Lampedusa para todo ciudadano entrado en años. Memorias que, dentro de su inevitable fragmentariedad, dadas las limitaciones de toda vida humana y la obligada selección del total de material biográfico, encierran “en sí mismas valores sociales y pintorescos de gran importancia”.

Jairo Morales Henao

Tomado de Lecturas , Biblioteca Pública Piloto, 1995

Una vida de cualquiera es un relato común acerca de personas que por fuerza del destino tuvieron que vivir al margen de toda comunidad y diversión según la clase social a la que pertenecían, por circunstancias especiales; las minas y las vías de comunicación fueron su lucha.

La Nena compartió su niñez con el pequeño Albert, y vivían cual dos pajarillos al cuidado de sus padres Alfredo Fernández y el doctor Richard Ribert, quienes trabajaban como técnicos en la mina de El Zancudo.

Creo que es provechoso mirar a través de estos relatos, casi inverosímiles, cómo se puede vivir un amor imposible y la forma corriente en que se desenvolvió: desengaños, trabajos, luchas espirituales implacables, encuentros prodigiosos, lugares desérticos, inconformidades y, al fin de la lucha, la unión y un decidido enfrentarse a la naturaleza virgen, cerrada y desafiante. Y dentro de ella, la felicidad perseguida por dos seres que al final creen haberla encontrado, ignorando los azares que les tenía reservado el destino para probar la fuerza vital de sus voluntades.

Estos relatos se refieren solo al trabajo tenaz de un ingeniero en los campos más inhóspitos de Colombia, siempre en busca del progreso y las comunicaciones. Y al terminar de la ruta… la derrota, lo inexorable.

Y al final va la Nena, sola, luchando por la cultura y ofreciendo sus obras literarias como un desafío espiritual a su nostalgia.

Las empinadas crestas de los Farallones del Citará lucían despejadas, ¡majestuosas! Y en todo su fulgor se divisaban los contornos de las altas lomas, esas estribaciones que se extienden perezosamente hasta quedar dormidas en las extensas llanuras o planicies que lentamente riega el Cauca.

En su extensa carrera no pretende detenerse y va ofreciendo en su profundo serpentear, inmensas riquezas en terrenos laborables donde lucen los cacaotales, sombríos inmensos de búcaros y carboneros que cubren el oro verde. Minas de carbón de hulla y de oro, que en intrincadas redes llevan las cordilleras en sus entrañas rocosas y que se perfilan desafiantes ante la naturaleza. Grandes extensiones de potreros y cafetales que de los valles van empinándose hasta las más increíbles pendientes entre el amarillo o verde de las inmensas dehesas de ganado, y las huertas que adornan las valiosas fincas que son la despensa de poblaciones y ciudades.

Cuando empezó la fiebre de trabajar las minas en las postrimerías del siglo pasado, los trabajadores lo hacían en formas muy rústicas, como la razón les indicaba: con pequeños taladros, martillos y pólvora rompían los nudos de las cordilleras. En Marmato y Supía fueron las primeras experiencias de extraer el oro en condiciones comerciales. Con almadanas quebraban las piedras y lavaban las arenas en las bateas en que se lavaba el oro corrido de los ríos. Ese era el método utilizado por los indígenas. Por esos ensayos los propietarios supieron que las minas eran muy ricas, resolviendo conseguir expertos y formar sociedades con técnicos de otras naciones para hacer los montajes en la forma moderna de otros países. Alemania e Inglaterra fueron los que cambiaron las carretas de madera, los taladros de mano, las almádanas, las picas y las palas.

Anteriormente, de Estados Unidos habían enviado técnicos en minería, pero en el campo no sabían ni cómo manejar la brújula, ni aun los rústicos aparatos con que trabajaban los mineros nacionales. Los primeros ingenieros fueron alemanes: el Dr. Carlos Gartner, Dr. Carlos de la Cuesta, don Luis Felipe Henker y don Julio Rister, quienes hicieron una bella amistad con los trabajadores de las minas.

Los primeros técnicos que enviaron fueron Mr. Boussingault y Mr. Maulle, quienes elogiaban la fidelidad y el trabajo del personal que laboraba en esa dura faena, sin técnica alguna, y también la belleza bucólica de sus pueblitos. Y así se lo decían a los demás ingenieros que llegaban.

En cuanto llegaron a Marmato se hicieron muy amigos de los otros ingenieros de El Zancudo, sociedad que se había fundado en 1877 con Mr. Tyrell Moore, quien en las innovaciones realizadas en la mina solo había instalado una pequeña Pelton. Con esta mejora se formó la Sociedad de La Unión, cuyo dueño inicial fue don Coroliano Amador.

El general don Marceliano Vélez desde 1865 había hecho una reorganización del departamento de Antioquia. En ese tiempo Titiribí era la capital de la Provincia del Cauca, siendo esta apenas una pequeña aldea. Desde entonces todo lo jurídico pasó a la jurisdicción de Medellín en esa nueva organización.

La comisión de estudios de El Zancudo contrató a los doctores Carlos Garner y Carlos de la Cuesta como ingenieros destacados en esa especialidad, y estos se trasladaron a El Zancudo con su equipo de colaboradores.

Como persona de confianza venía con ellos don Alfredo Fernández, casado con una bella joven, doña Laura Escovar, y su familia. Él también vino a trabajar en ese equipo a Titiribí. El señor Fernández, de familia caldense, persona muy bien preparada y amable; doña Laura, inteligente, muy culta y humanitaria, de origen antioqueño (suroeste). Cuando llegaron a la mina se situaron en una linda casita rodeada de jardines, con amplios corredores, donde se mecían antiguas melenas y begonias de diferentes colores, que alegraban distintos lugares de la casa.

Allí se reunían en las tardes ingenieros y amigos con los trabajadores, a comentar los problemas del trabajo en una amable camaradería, y el amor, en las tardes, se mecía tranquilo y sosegado en agradables tertulias hogareñas. Tranquilo pasaba el tiempo y como no había casi qué leer, ni diversiones, las gentes se sometían a esa apacible soledad, que solo alegraba cada año la llegada de un nuevo retoño.

Читать дальше