Fallbeispiel 1 (Lösung s. Rn. 10):

Student S 2hat seinen Bachelor in BWL erfolgreich abgeschlossen und in der Einkaufsabteilung eines mittelständischen Unternehmens angefangen. Eine seiner ersten Aufgaben besteht darin, einen langfristigen Liefervertrag mit einem Lieferanten für Rohwaren zu verhandeln und abzuschließen. S wählt verschiedene Lieferanten aus und führt mit diesen Preisverhandlungen. Mit dem Günstigsten will er dann das Geschäft abschließen, nicht zuletzt deshalb, weil ihm dieser angeboten hat, dass er eine Dauerkarte für den FC Bayern erhält, wenn er das Geschäft mit ihm macht. Der Lieferant legt S daraufhin einen umfangreichen schriftlichen Vertrag mit allgemeinen Verkaufsbedingungen, einem Pflichten- und Lastenheft und umfangreichen technischen Beschreibungen zur Unterschrift vor. S fragt sich, welche rechtlichen Fragen er wohl in diesem Zusammenhang zu beachten hat.

2Als Rechtsordnungbezeichnet man die Gesamtheit aller Rechtsgrundsätze. Es handelt sich also um die „Spielregeln“ im Zusammenleben in einer Gesellschaftsordnung. Diese finden sich in erster Linie in formal gesetztem Recht, also in Gesetzen, Rechtsverordnungen und Satzungen. Einige Rechtsgrundsätze ergeben sich auch aus Gewohnheitsrecht, das sich aus einer lange geübten Praxis entwickelt hat. Anders als im anglo-amerikanischen Rechtskreis haben Gerichturteile bei uns keine Gesetzeskraft. Sie gelten nur zwischen den Parteien des jeweiligen Rechtsstreites (inter partes), haben jedoch keine Allgemeingültigkeit (inter omnes). 3

3Bei allen rechtlichen Themenstellungen im Rahmen der Ausbildung im Wirtschaftsrecht an Hochschulen geht es in erster Linie um Rechtsverhältnisse. Ein Rechtsverhältnis bezeichnet die Beziehung zweier oder mehrere Rechtssubjekte zueinander oder die Beziehung eines Rechtssubjektes zu einem Rechtsobjekt.

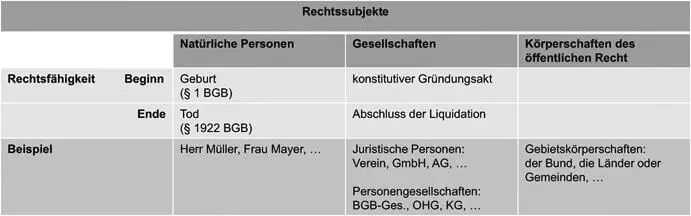

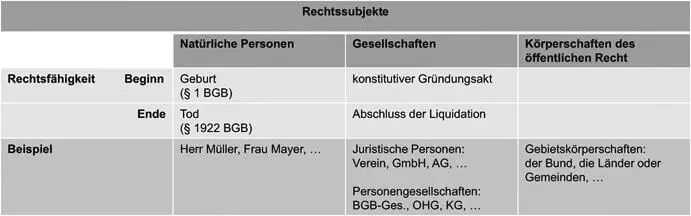

4 Rechtssubjekte, also Teilnehmer am Rechtsverkehr, sind insbesondere:

– Natürliche Personen, deren Rechtsfähigkeit mit der Geburt beginnt (§ 1 BGB) und mit dem Tod endet (§ 1922 BGB) (Beispiel: Herr Müller, Frau Mayer, …)

– Gesellschaften, deren Rechtsfähigkeit mit einem konstitutiven Gründungsakt beginnt (Beispiel: Eintragung ins Vereinsregister) und mit Abschluss der Liquidation endet. Gesellschaften sind einmal juristische Personen (Beispiel: Verein, GmbH, AG, …), aber auch Personengesellschaften (Beispiel: BGB-Gesellschaft, offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, …)

Beachten Sie:

Gesellschaften sind rein fiktive Gebilde. Damit diese als Rechtssubjekt am Rechtsverkehr teilnehmen können, also Verträge schließen können, Eigentum erwerben, klagen und verklagt werden können, muss sich aus einem Gesetz ergeben, dass die Gesellschaft rechtsfähig ist (lesen Sie z. B. § 124 Abs. 1 HGB). Als fiktive Gebilde können Gesellschaften – anders als natürliche Personen – auch nicht handeln. Sie brauchen daher „künstliche Organe“, die das für sie übernehmen. Solche Organe sind etwa der Geschäftsführer, der Vorstand oder die Gesellschafterversammlung. Welche Organe es bei der jeweiligen Gesellschaft gibt und wie sie funktionieren lernen Sie im Gesellschaftsrecht (Rn. 577 ff.).

– Körperschaften des öffentlichen Rechts(Beispiel: Gebietskörperschaften, wie der Bund, die Länder oder Gemeinden)

Abbildung 1:Rechtssubjekte

5 Rechtsobjekte(auch Rechtsgegenstand genannt) bezeichnen einen Gegenstand, auf den sich ein Herrschaftsrecht (etwa Eigentum oder Besitz) beziehen kann. Sie lassen sich in körperliche Rechtsobjekte (Sachen im Sinne von § 90 BGB) und unkörperliche Rechtsobjekte (sogenannte Immaterialgüter wie bspw. Marken im Sinne von § 3 MarkenG) unterteilen.

Abbildung 2:Rechtsobjekte

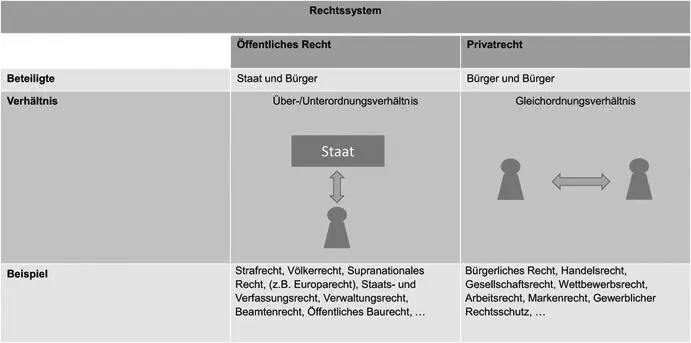

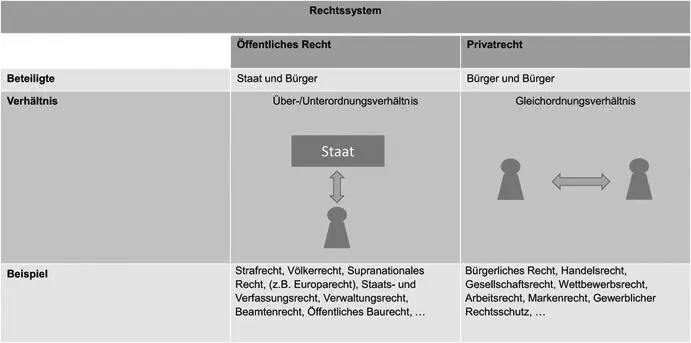

6 Rechtsverhältnissekönnen öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich sein.

7Das öffentliche Rechtist dabei der Teil der Rechtsordnung, der das Verhältnis zwischen Trägern der öffentlichen Gewalt (dem Staat) und Privatrechtssubjekten (den Bürgern) regelt. Es besteht ein Über- und Unterordnungsverhältnis. Der Staat handelt in der Regel durch Verwaltungsakte (Bescheide).

Beispiel:Bürger A bekommt von der Gemeinde G einen Strafzettel wegen Falschparkens.

8Das Privatrechthingegen regelt die rechtlichen Beziehungen zwischen Privatrechtssubjekten. Es besteht ein Gleichordnungsverhältnis. In der Regel werden diese Rechtsbeziehungen mit Verträgen geregelt und gestaltet.

Beispiel:Bürger A verkauft sein Auto an Bürger B.

Beachten Sie:

Auch der Staat kann wie ein Privatrechtssubjekt am Rechtsverkehr teilnehmen. Man spricht dann von einer sogenannten Fiskaltätigkeit. In diesem Fall unterliegt auch der Staat den Regelungen des Privatrechts.

Beispiel:Eine Gemeinde kauft bei einem Händler Büromaterial ein.

Abbildung 3:Öffentliches und privates Recht

9Die Unterscheidung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht spielt für viele Fragen eine zentrale Rolle, zum Beispiel:

Welche Gerichte sind bei Streitigkeiten zuständig 4?

Tabelle 1:Gerichte

| Öffentliches Recht |

Privatrecht |

| Verwaltungsgericht |

Amtsgericht/Landgericht |

| Oberverwaltungsgericht |

Oberlandesgericht |

| Bundesverwaltungsgericht |

Bundesgerichtshof |

10Wie werden typischerweise Rechtsbeziehungen gestaltet?

Tabelle 2:Gestaltung von Rechtsbeziehungen

| Öffentliches Recht |

Privatrecht |

| Verwaltungsakte (Beispiel: Baugenehmigung, Bußgeldbescheide, …) |

Verträge (Beispiel: Kaufvertrag, Mietvertrag, …) |

Lösung zu Fallbeispiel 1:

S als Rechtssubjekt muss im Rahmen der geplanten Rechtsbeziehung mit dem Lieferanten sowohl privatrechtliche Regelungen als auch öffentlich-rechtliche Gesetze beachten.

– Das Privatrecht spielt z. B. bei den Regelungen des BGB zum Vertragsschluss (§§ 145 ff. BGB), zur Stellvertretung (§§ 164 ff. BGB), zu allgemeinen Geschäftsbedingungen (§§ 305 ff. BGB), zur Haftung (§ 280 BGB) und Gewährleistung (§§ 434 ff. BGB) eine Rolle.

– Öffentlich-rechtlich spielt z. B. das Strafrecht eine Rolle, denn die Annahme des Angebotes für die Freikarte beim FC Bayern verwirklicht den Straftatbestand der Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr (§ 299 Abs. 1 Nr. 1 StGB) und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft.

11Der Begriff Wirtschaftsrechtist gesetzlich nicht bestimmt. Es handelt sich um alle wirtschaftlich relevanten Gebiete des öffentlichen und privaten Rechts. Unter dem Begriff Wirtschaftsrecht kann daher eine „Querschnittsmaterie“ der wirtschaftlich relevanten Teile des Privatrechts und des öffentlichen Rechts zusammengefasst werden. Teilweise, bspw. im Arbeitsrecht oder im Recht gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellrecht), findet auch eine Vermengung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Vorschriften statt. Die Auswahl der in diesem Lehrbuch dargestellten Inhalte orientiert sich weniger an der Abgrenzung der Begriffe Wirtschaftsprivatrecht und öffentliches Wirtschaftsverwaltungsrecht, sondern vielmehr an der Relevanz für die Hochschulausbildung und die spätere berufliche Praxis.

Читать дальше