Desiderio Blanco

PRIMERA PARTE

I

Los cuatro resortes semióticos del valor

[…] el lazo que se establece entre las cosas preexiste, en ese dominio, a las cosas mismas, y sirve para determinarlas.

Saussure 1

El concepto de valor no deja de ser embarazoso por dos motivos al menos. En primer lugar, es requerido por gran número de disciplinas y de prácticas: valores morales, sociales, estéticos, pictóricos, musicales, algebraicos, financieros… En segundo lugar, en el dominio lingüístico y semiótico, el concepto de valor es a su vez atraído por una familia importante de términos, pues, según Saussure (2002): «Nosotros no establecemos ninguna diferencia seria entre los términos de valor, sentido, significación, función o empleo de una forma ; estos términos son sinónimos» (p. 66). La divergencia en el primer caso, la convergencia en el segundo indican los límites de este estudio. Nosotros no aspiramos a elaborar una teoría general del valor; nos proponemos solamente mencionar las propiedades semánticas del concepto de valor, que la hipótesis tensiva está en capacidad de discernir.

En los discursos, la complejidad es frecuentemente invocada: ¿qué es lo que no es complejo? Pero la frecuencia de empleo deja un saldo de imprecisión y de ambigüedad. Para el habla corriente, complejo significa la mayoría de las veces «complicado»; el Petit-Robert lo define así: «Que contiene numerosos elementos difíciles de analizar». El lexema complejo insiste sobre la pluralidad y la heterogeneidad, «que contiene, reúne varios elementos diferentes». Para la semiótica greimasiana, el término complejo pertenece a las estructuras elementales de la significación: reúne los contrarios [s 1] y [s 2]. La semiótica en su conjunto ha ignorado este término que, por lo demás, cumple un gran papel en el pensamiento mítico (Mauss, Cassirer), el cual supera fácilmente la contrariedad.

Por lo que atañe a la lingüística y a la semiología, el motivo de la complejidad proviene del mismo Saussure (1974): «La lengua, por decirlo así, es un álgebra que no tendría más que términos complejos» (p. 205). Conviene añadir de inmediato que el término complejo está puesto en concurrencia: (i) con el de oposición : «[…] unidad y hecho de gramática no son más que nombres diferentes para designar aspectos diversos de un mismo hecho general: el juego de las oposiciones lingüísticas» (p. 205); (ii) con el de diferencia : «unidad y hecho de gramática no se confundirían si los signos lingüísticos estuvieran constituidos por otra cosa que no fueran diferencias» (p. 206); (iii) después de catálisis, con el término de relatividad :

[…] solo existen estas diferencias, y […] por eso mismo, todo objeto por el que se interesa la ciencia del lenguaje es precipitado en una esfera de relatividad, la cual escapa por completo y gravemente de lo que se entiende de ordinario por «relatividad» de los hechos. (Saussure, 2002, p. 66)

La expresión operativa de esa determinación se encuentra en el pasaje siguiente: «Pero siendo la lengua lo que es, desde cualquier lado que se la aborde, no se encontrará en ella nada simple; por todas partes y siempre, ese mismo equilibrio complejo de términos que se condicionan recíprocamente» (pp. 168-169). Saussure apela constantemente a la estructura, puesto que el término que sintetiza el enunciado analítico: «equilibrio complejo de términos que se condicionan recíprocamente», no es otro sino el de estructura , el cual en la pluma de Hjelmslev (1972) se convertirá en «una entidad autónoma de dependencias internas» o, en una palabra, una estructura (p. 27).

Si la interdependencia define la estructura, ¿cuál es el garante de la interdependencia? El capítulo noveno de los Prolegómenos a una teoría del lenguaje (Hjelmslev, 1971b) ofrece la respuesta:

Los «objetos» del realismo ingenuo se reducen entonces a puntos de intersección de esos haces de relaciones, lo cual quiere decir que solo ellos permiten hacer una descripción de los objetos, que no pueden ser científicamente definidos y descritos más que de esa manera. (pp. 40-41)

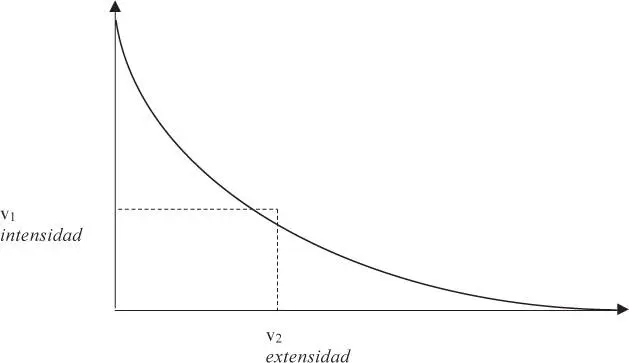

Sobre el modelo de la intersección de la categoría del verbo y de la categoría del nombre en las lenguas indoeuropeas (Cassirer, 1998, t. 1, cap. III, IV, § 3), consideramos el espacio tensivo como el lugar de intersección de la intensidad como suma de los estados de alma y de la extensidad como suma de los estados de cosas, dualidad que tomamos a su vez del subtítulo de Semiótica de las pasiones (Greimas y Fontanille, 1994) *. A fin de designar el resultado de la intersección de la intensidad y de la extensidad, proponemos el término tensividad 2, que vale como antecedente imaginario que el análisis viene a resolver al proyectar en el enunciado magnitudes «que se condicionan recíprocamente».

2. LA RESOLUCIÓN OPERATIVA DE LAS MAGNITUDES

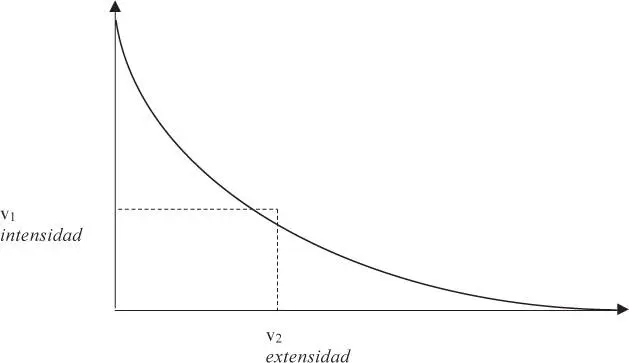

La aproximación semiótica a la definición presenta dos características. En primer lugar, desde la perspectiva hjelmsleviana, la definición se presenta a sí misma como división; en segundo lugar, la definición participa de un «sistema de definiciones», que pretende, en lo posible, reducir el número de axiomas. La hipótesis tensiva no contradice esa opción, y planteamos que el recurso al espacio tensivo permite «ver» la dependencia organizadora. Sea el esquema decadente simplificado:

El valor V tiene por definientes la dualidad de las valencias v 1y v 2, que son las proyecciones respectivas de V sobre las dimensiones de la intensidad y de la extensidad. Pero, en ese estado, el esquema deja escapar la relación de la dependencia propia de la estructura. La hipótesis tensiva cree que puede superar esa dificultad postulando que el producto de v 1por v 2obedece a un estructurante principio de constancia : k ≈ v 1× v 2. Por continuidad, v 1se vuelve posiblemente en el cociente de k por v 2, y, en ese caso, k se convierte en un dividendo. Esta sobredeterminación de la significación por las operaciones elementales de la aritmética esclarece la participación de los valores: en el caso del valor de absoluto, el divisor es uno (1) y la foria, indivisible; mientras que en el caso del valor de universo, el divisor es posiblemente lo infinito (∞), lo que aminora otro tanto el número del cociente. Entrevemos el antecedente de la exigencia de la determinación que constituye todo el costo de la noción de estructura. Desde el punto de vista epistemológico, conviene recibir los datos de la percepción como otras tantas cuestiones: «Se trata de encontrar la construcción (oculta) que identifica un mecanismo de producción con una percepción dada» (Valéry, 1973, p. 1283). Este bosquejo de tratamiento del valor permite comprender cómo un percepto y un concepto «comunican» el uno con el otro. La hipótesis del principio de constancia es un punto de vista inédito sobre la complejidad, que ha sido el objeto del primer punto.

3. LA ALTERNANCIA ELEMENTAL

En este estadio, el análisis en busca de dependencias distingue entre valencias intensivas y valencias extensivas. La intensidad controla la tensión entre /fuerte/ y /débil/, mientras que la extensidad toma a su cargo la tensión entre /concentrado/ y /difundido/. Entre las combinaciones posibles, la hipótesis tensiva retiene dos parejas prioritarias: [intenso + concentrado] y [débil + difundido], que son los términos polares de un arco esquemático. La combinación [intenso + concentrado] la aceptamos como un valor de absoluto , y la combinación [débil + difundido], como un valor de universo . Esta partición define la estructura del campo de presencia. El diagrama que sigue manifiesta el lugar que cada uno de esos valores ocupa en el espacio tensivo.

Читать дальше