Pero no todos eran así. Sería injusto colocar la totalidad de estas experiencias en un mismo nivel. Hay matices y excepciones en lo que concierne al tema de la vivienda colectiva, construida entonces y ahora. Veamos, de manera muy breve, lo ocurrido en Lima.

Lima fue siempre una ciudad baja y poco densa, ciudad de barro, como la vio Héctor Velarde hasta las primeras décadas del siglo XX, de azoteas oscuras, que escupía luces desde abajo, de los patios y las teatinas. Ciudad subterránea en el desierto, mágica y oscura. Las casas alineadas a la calle se convirtieron en una de las primeras versiones de vivienda económica. La otra es el callejón.

Así mismo, en la década de 1920 aparecen en Lima lo que se denominó barriadas, nuevos asentamientos populares en Chorrillos y Callao. Otras, muy pronto, en lugares céntricos como el Cerro San Cristóbal. Esta historia paralela, que recién empezaba, constituye la alternativa habitacional para un porcentaje creciente de la población: una vivienda precaria entre medianeras, pero de mayor amplitud si la comparamos con los tugurios de la ciudad.

Mientras, estratos bajos tradicionales siguieron ocupando durante décadas los callejones. Esta tipología se agrandó, con mayores áreas libres comunes, convirtiéndose en quintas.

Rafael Marquina, en la década de 1930, encargado por la Beneficencia Pública de Lima, intenta mejorar las condiciones del callejón. Pero es cierto, también, que las Casas de Obreros, con apenas una o dos habitaciones, guardan demasiada semejanza con lo que pretende mejorar, sin lograr un cambio en la situación.

Los Barrios Obreros, varios diseñados por Alfredo Dammert durante el gobierno de Benavides, tienen que ver con un cierto intento de modernidad, no del todo adecuado. Son viviendas generosas, unifamiliares, de dos pisos, que asombran hoy por ese cierto exceso espacial. En realidad eran tan pocas que no ayudaban mucho a resolver el déficit de viviendas.

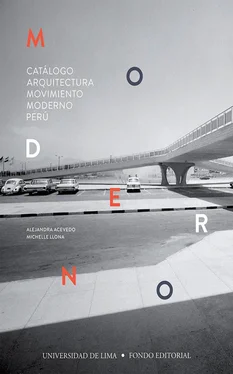

Hasta que llega en esta historia un punto de inflexión: la Unidad Vecinal N.° 3, cuando Fernando Belaunde es diputado, en el gobierno de Bustamante y Rivero. La UV3, obra de la Corporación Nacional de la Vivienda, era la alternativa de una vida que en el ámbito privado no podía ser holgada, pero sí digna y sana. Las áreas abiertas del conjunto son enormes, el intento de hacer una ciudad dentro de la ciudad, con todos los servicios resueltos: una isla de felicidad para más de mil familias.

Poco después, en el gobierno de Odría, vinieron los agrupamientos y las nuevas unidades vecinales. Dos modelos de solución para un mismo problema. En la década de 1950, los proyectos de vivienda colectiva seguían siendo desarrollados por la Corporación Nacional de la Vivienda, dentro de la cual cumplió un papel destacado Santiago Agurto Calvo.

Los agrupamientos son volúmenes medianos compactos, que en total alcanzan las cien familias. Son bloques de tres pisos, que generan espacios abiertos comunes y no pretenden ser conjuntos autónomos. Las unidades vecinales construidas entonces intentaban ser un grupo de agrupamientos: volúmenes sobre pilotes, bloques alargados, con un poco más de altura. Hay que ser justos: unos y otros han soportado bastante bien el paso del tiempo. En ambos, arquitectónicamente hablando, el balance es positivo.

La Corporación Nacional de la Vivienda se transforma en Junta Nacional de la Vivienda desde 1963. La figura de Fernando Belaunde, convertido en presidente del Perú, sigue presente en el tema, alentando planes de vivienda en sus dos gobiernos. Además se da la convocatoria de PREVI, un concurso internacional importante, de carácter experimental, con innovaciones técnicas y tipológicas.

En la década de 1960 se hicieron realidad varios conjuntos de vivienda y las llamadas residenciales. En estas aparecieron edificios de altura considerable, lo que era una novedad en las construcciones habitacionales del Estado.

Es cierto que todas estas propuestas de vivienda colectiva estatal no resolvieron el enorme déficit habitacional en la ciudad y que estuvieron destinadas, casi todas, a la clase media limeña. Pero también es cierto que, luego de varias décadas, uno siente que el balance en términos de espacio urbano es más que positivo. Es lo que se percibe al visitar la UV3, las unidades de Matute y Mirones, los agrupamientos Angamos y Risso, las residenciales de San Felipe y Santa Cruz o el conjunto Palomino.

Todos estos lugares siguen albergando usuarios, con las diversas mudanzas que se han dado en el tiempo y el respectivo cambio generacional en los habitantes de estos conjuntos. En todos se notan transformaciones; por supuesto, en unos más que en otros. Pero eso es normal, tiene que ver con las necesidades de los usuarios a lo largo del tiempo.

Cuando se construyeron, los conjuntos formaban parte de la ciudad, en sus flujos y en su circulación. Es un tema reciente el que muchos hayan querido poner rejas en sus puertas, alrededor de sus edificios y en las zonas de estacionamiento. Así también, con el deseo de protegerse y de distanciarse, los espacios públicos se han privatizado. Los pasajes, en algunos casos invadidos, se sienten estrechos y muchos ambientes al interior de los departamentos también han variado en el tiempo. Son cambios normales e inevitables cuando se trata de viviendas. Sin embargo, aun así, las estructuras sobreviven a las numerosas transformaciones.

Algunas reflexiones sobre el pasado y el presente

1.

Los conjuntos habitacionales con equipamiento se vuelven, en el proyecto moderno, pedazos de ciudad. La vivienda multifamiliar del Movimiento Moderno no es exactamente un ejemplo de adaptación a la trama urbana, no se somete a ella. Algunos son bloques, otras son torres. Vemos fachadas largas, algunas densas y ricas, que irrumpen en el contexto, con el deseo de mejorar la calidad de vida en comunidad.

El lenguaje moderno de estos conjuntos hace uso de rampas y corredores, escaleras aisladas, estructuras que vuelan. Se busca pureza y verdad en el diseño. Es el espacio abstracto, distinto al de la naturaleza.

Así mismo, se intenta en la repetición cierta variedad. Muchos buscan el espacio fluido y la luz natural, algunos el color, jugando con la composición de llenos y vacíos.

2.

Un aspecto decisivo es la manera como un multifamiliar puede absorber las transformaciones de los usuarios en el tiempo y que esas necesidades puedan satisfacerse dentro de un esquema dado. Para eso sirven los diseños en que se dejan partes vacías que luego se ocupan, pero dentro de una trama estructural, lo que termina generando variedad dentro de la unidad.

Es lo que ocurre en Matute, en Mirones y en varios edificios de la Residencial San Felipe. Los volúmenes tienen la virtud de absorber las modificaciones de los usuarios. No sé si en todos los casos fue pensado, pero eso les ha dado la posibilidad de resistir mejor el paso del tiempo. Con estas transformaciones, los vacíos demuestran que eran, en realidad, espacios en compás de espera.

Esa es, me parece, una opción válida cuando se habla de vivienda económica, casas con la virtud de crecer, como las del concurso PREVI, que sí contemplaba dicha posibilidad. PREVI nació con esa premisa, en la que el tiempo y los usuarios harían lo suyo.

Cuando de viviendas se trata, lo sensato no es hablar de metros cuadrados, sino de metros cúbicos, no de áreas sino de un volumen de aire con posibilidades de intervención. Lo dijo el mismo Le Corbusier luego de ver las transformaciones de sus casas en serie construidas en Pessac, al sur de Francia, durante la década de 1920: es la vida la que tiene razón.

3.

La vivienda social o económica tiene distintas maneras de hacerse: lo construido por el Estado, lo construido por la inversión privada y lo construido por los propios pobladores. Además pueden haber experiencias concertadas, de diversos tipos.

Читать дальше