Los investigadores de la UBA vienen trabajando en la perspectiva comparatista. Bajo la coordinación de Lusnich y Pablo Piedras, han venido cotejando etapas o aspectos puntuales durante el periodo clásico entre los dos países, pero no solo entre ellos, pues el trabajo incluye otras cinematografías, como es el caso de la brasileña. Un resultado de esta búsqueda se ha materializado en el libro Cine y Revolución en América Latina. Una perspectiva comparada de las cinematografías en la región (Lusnich, Piedras y Flores, 2013) y en artículos publicados en otros libros y revistas especializadas, alguno de los cuales citaremos a lo largo de este libro. Pero el resultado más importante hasta la fecha es el libro Pantallas transnacionales , que ha editado Lusnich junto con Alicia Aisemberg y Andrea Cuarterolo y que ha aparecido a mediados del 2017.

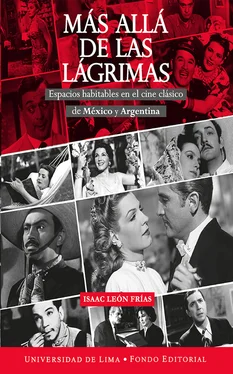

Pues bien, la idea inicial que activó la elaboración de este trabajo apuntaba a definir con la mayor claridad posible algo que no está claro y sobre lo cual no se ha trabajado de manera orgánica hasta donde tengo conocimiento: la existencia del modelo clásico en el cine de América Latina. Se habla del clasicismo del estilo, del periodo o de la época clásica, pero ello se da por sentado sin que se haya elaborado una fundamentación de tal atribución. Por tanto, la propuesta inicial de nuestro empeño era volver la mirada hacia el pasado y elaborar un acercamiento que coteje, desde las películas realizadas, el o los esquemas de organización discursiva subyacentes en esas dos cinematografías, que permitiesen sustentar la existencia de un modelo común o, al menos, similar. Preciso: me refiero a los esquemas genéricos, narrativos y audiovisuales, los que conjuntamente con la base industrial, que sería considerada sin ser materia específica de estudio, constituyen lo que se denomina un modelo narrativo-industrial, como el que el profesor norteamericano David Bordwell (1985) aplica al estudio de la producción norteamericana entre 1917 y 1960, llamándolo modelo clásico.

Ese trabajo en torno a los soportes del modelo clásico iba a estar precedido por un panorama histórico que ofreciera el territorio sobre el cual íbamos a aplicar el análisis y la interpretación. El panorama y el análisis posterior iban a ser las dos grandes partes del libro. Sin embargo, superando las 350 páginas nos pareció que el panorama ya formaba por sí mismo un volumen compacto y que agregarle la segunda parte (aún no escrita) haría en exceso voluminoso el libro. Queda, entonces, un recorrido histórico que, tal como está, nos parece que funciona bien de manera autosuficiente. De cualquier modo, es solo un primer libro sobre el periodo, que debe proseguir más adelante con otro u otros; nunca se sabe.

Aunque el libro no es breve, el panorama es inevitablemente sintético, pues de otro modo el volumen se hubiera alargado en exceso. Me he visto precisado a reprimir el deseo de extender el comentario de la obra de Luis Buñuel, de Emilio Fernández o de Carlos Schlieper por citar solo tres casos puntuales, pues eso hubiera precipitado un desequilibrio en el conjunto o, también, me hubiese impulsado a extenderme en muchos otros puntos.

Se mantiene como una hipótesis el concepto de clasicismo sobre el que no diremos prácticamente nada en este volumen, aunque lo utilizamos en el subtítulo del libro y en algunas menciones ocasionales. Sí, en cambio, intentamos cotejar en la mayor medida posible a las dos cinematografías que nos convocan.

Hasta fines de los años cincuenta se había escrito muy poco de manera orgánica sobre el pasado del cine en América Latina. Un historiador como el francés Georges Sadoul (1987) apenas le dedicaba un pequeño espacio en su Historia del cine mundial y otros ni siquiera eso. En 1959 aparecen en Argentina y Brasil los primeros trabajos abarcadores sobre el cine de sus respectivos países. Uno de ellos es la Historia del Cine Argentino , en dos volúmenes, de Domingo Di Núbila (1960), y el otro Introdução ao Cinema Brasileiro , de Alex Viany (1960). Unos años después, en 1963, Emilio García Riera publica un breve volumen, El cine mexicano , que es una suerte de preámbulo de la investigación de gran envergadura que enfrentará más adelante ese mismo autor. Estos libros aparecen después de sesenta años, más o menos, de la existencia continua de una actividad fílmica local, y de treinta años (o casi) de cine sonoro. Además, aparecen en una coyuntura de crisis, más acentuada en el caso de Argentina y Brasil. Son libros que dan cuenta del camino recorrido, de los logros y de las debilidades, no levantan una imagen ditirámbica de sus respectivas cinematografías, pero se sitúan en una perspectiva de identificación nacional, es decir, desde la mirada de quienes no se consideran ajenos, sino que se sienten parte de un proceso que están registrando y del contexto en el que ese proceso está situado. Esta perspectiva está, si se quiere, más remarcada en el caso de Alex Viany por su posición marxista, pero los tres intentan evaluar la producción de sus respectivos países a partir de las condiciones que las enmarcaron.

Por otra parte, esos libros aparecen en un momento no solo de crisis sino de agotamiento de un modelo que iba a ser muy pronto cuestionado, incluso de manera inmisericorde, por los movimientos que advienen casi de inmediato, los nuevos cines que irrumpen en los años siguientes y, de modo especialmente notorio, primero el Nuevo Cine Argentino (o la Generación del Sesenta) y, luego, con más fuerza, el Cinema Novo brasileño. Un antecedente del Cinema Novo está en el libro polémico de Glauber Rocha, Revisão Crítica do Cinema Brasileiro (1963), donde la demarcación con el pasado fílmico brasileño es contundente. La aparición de esos textos, entonces, sin excluir al de García Riera, corresponde a un momento especialmente significativo que la perspectiva de los años permite ver con mayor claridad. Como si, de alguna manera, los autores fuesen los notarios del fin de una etapa y del todavía incierto advenimiento de otra distinta.

Los años siguientes, aunque impulsan la actividad crítica, dejan un poco de lado el recuento y la investigación del pasado, con la notoria excepción de García Riera, cuya Historia documental del cine mexicano , publicada por la Editorial Era entre los años 1969 y 1978 cubre el periodo que va desde 1929 hasta 1966. Los nueve volúmenes de ese trabajo monumental serán reeditados (reescribiendo, ampliando o reduciendo, y corrigiendo) por el mismo García Riera en la Universidad de Guadalajara en 17 tomos, llegando hasta 1976, es decir, diez años más que el tope cronológico de la edición anterior. No hay otro trabajo de similar ambición en ningún otro país de América Latina.

Hay que decir que durante la década de 1960 se prescinde prácticamente del pasado histórico, abocados los cineastas y buena parte de la crítica a la atención del presente inmediato y no solo el de América Latina pues, igualmente, los nuevos cines de otras partes o el cine contemporáneo en general son los que suscitan la atención casi excluyente de los críticos e investigadores. Hay en esos años otros trabajos que merecen señalarse pero no tienen el alcance que anticipaban los que publicaron en 1960 Di Núbila y Viany; no tienen la pretensión de historiar el cine de su país. Un ejemplo de lo primero es la Breve historia del cine argentino de José Agustín Mahieu (1966), y de lo segundo, La aventura del cine mexicano de Jorge Ayala Blanco (1968).

En los años setenta se inician los acercamientos más abarcadores del cine de América Latina escritos en buena parte por autores no latinoamericanos, como es el caso de Nuevo Cine Latinoamericano , de los españoles Augusto Martínez Torres y Manuel Pérez Estremera (1973); de Les Cinémas de l’Amérique latine , coordinado por el francés Guy Hennebelle y el boliviano Alfonso Gumucio-Dagrón (1981); de Historia del cine latinoamericano , del alemán Peter B. Schumann (1987), y de El carrete mágico , del británico John King (1994). Una constante de estos libros es que han sido escritos después del periodo del llamado nuevo cine latinoamericano, minimizan el periodo clásico y sobrevaloran los movimientos de ruptura de los años sesenta. Un intento de historia comparada, muy breve y sintético pero útil, es el de Paulo Antonio Paranaguá en Cinema na América Latina. Longe de Deus e perto de Hollywood , publicado en 1984.

Читать дальше