10. Luis Buñuel en México

11. Crisis en la producción y la distribución argentinas

12. La obra de Hugo del Carril

13. Leopoldo Torre Nilsson: un cine de transición

14. Erotismo: la pareja Armando Bo-Isabel Sarli

15. Autor e industria

Capítulo VI. Crisis final y derrumbe del modelo. La televisión

1. De los años cincuenta a los sesenta

2. Prolongaciones de la etapa clásica

3. Refuerzos genéricos en México: la lucha libre, el wéstern norteño, la comedia y otros subgéneros

4. Reacomodos de la industria argentina: la empresa Aries y otros empeños

5. La televisión naciente y otras causas de la declinación

6. La televisión en ascenso

7. La caída de la asistencia

8. Un público diferente

9. Desbalances en los intercambios fílmicos entre México y Argentina

10. La deslegitimación de la industria

11. Los movimientos de renovación

Colofón

1. Espacios habitables

2. Espacios inhabitables

Referencias

Bibliografía

Anexo. Listado de películas

A la memoria de mi abuela materna madrileña, Magdalena Saralegui Casellas, y de mi madre, Matilde Frías Saralegui. Magdalena falleció en Lima a sus cortos 21 años y dejó a mi mamá con solo cuatro; Matilde, por su parte, se fue de este mundo cuando yo contaba con tres años y medio… El melodrama está en mis raíces.

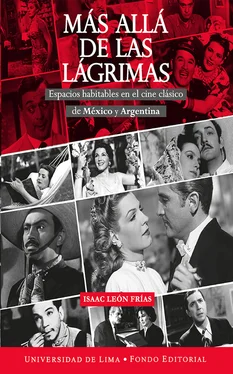

Prólogo

En la continuación de una línea de trabajo que intenta establecer puentes de una u otra manera entre las cinematografías de América Latina, y que empecé orgánicamente en el libro El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta. Entre el mito político y la modernidad fílmica (2013), esta vez me aventuro en otra etapa especialmente significativa: la que una vez vio un cine hablado en castellano y producido en el continente con amplia popularidad entre las décadas de 1930 y 1950. Ese cine fue realizado en México y Argentina y el periodo de mayor auge está en la década intermedia, la de 1940.

No se tienen noticias de que se haya intentado en años pasados un enfoque similar, es decir, el establecimiento de vínculos, de semejanzas y de diferencias entre la producción argentina y la mexicana de los años treinta, cuarenta y cincuenta del siglo XX; al menos no con el alcance que intenta tener este trabajo, que aspira a resultar de utilidad para todos aquellos que están interesados en la historia del cine en la región.

Me aventuro en esta tarea con clara conciencia de mis límites. Con la desventaja de no ser argentino ni mexicano y con la ventaja de ser un peruano curioso que, a mi modo, puedo ubicarme en un espacio equidistante. No olvidemos que el Perú, y sobre todo Lima y las grandes ciudades, hemos sido y seguimos siendo tierra de influencias permanentes de diversas procedencias. Entre ellas, las que vienen de México y Argentina no son las menos gravitantes. Un ejemplo está en la facilidad con que se van incorporando al habla local expresiones y vocablos originados en el argot de esos países. Sin embargo, entre los años treinta y los cincuenta esa influencia fue comparativamente mucho mayor debido en gran parte al cine y a la canción, eso que en nuestros días ya no cuenta en absoluto, al menos para el cine y, si cuenta, para la canción, ahora es muy poco.

Cuando la circulación de cintas mexicanas y argentinas fue abundante en nuestro medio la influencia resultó considerable y sería materia de una investigación que no es el caso hacer en esta oportunidad porque el trabajo apunta en otra dirección. Sería una tarea seguramente compleja, pero a la vez muy estimulante, pues nos confrontaría con esos flujos de asimilación cultural que han ido modelando gustos, preferencias, deseos, visiones de la realidad y todo lo que configura parte de nuestra propia identidad, que es algo dinámico y que siempre está en proceso de construcción y de transformación. Al respecto, no creo que sea pertinente hablar de un “imperialismo cultural” mexicano y argentino en esos tiempos, pero que hubo un enorme arraigo de la cultura popular procedente de esas tierras, es innegable. Además del cine, las canciones y algunos bailes de México venían radionovelas, historietas (los “chistes” que llamábamos entonces) y las publicaciones de la editorial Novaro, aunque es verdad que en su mayoría eran traducciones de cómics y otros impresos norteamericanos. De Argentina recibíamos la revista Billiken de la editorial Atlántida y también el fútbol a través de la revista El Gráfico además de información radial e impresa.

Es claro que no puedo aproximarme al cine de esos países como lo haría alguien que ha vivido en ellos y que lo conoce de primera mano así como conoce el contexto social en el que se inserta. Mi conocimiento es el de un tercero que, sin embargo, se nutrió desde niño del cine de esos países y de los ritmos musicales que de ellos provenían, asimilándolos casi como propios y sintiendo emocionalmente tanto el bolero como el tango igual o más peruanos que el vals criollo. Más adelante, el contacto con la literatura, siempre la música y la actualidad política de esos mismos países, sumados a los continuos viajes al Distrito Federal y a Buenos Aires; el vínculo con los amigos de esas ciudades y, ciertamente, la visión y re-visión de películas contemporáneas y del pasado realizadas en ellos, no han hecho sino afianzar mi interés. De allí, y sin el prurito de considerarme un gran conocedor del cine de América Latina, que no lo soy, mi intención es la de realizar un pequeño aporte a la reflexión sobre un periodo al que muy escasa atención se le ha dispensado en términos de historia comparada. Un periodo que no solo resulta una fuente muy fértil de descubrimientos y revisiones, sino que constituye un panorama muy rico y muy poco conocido, de cara a lo que se viene haciendo en estos tiempos en América Latina y también a lo que se proyecta en el futuro cercano.

Es decir, los cineastas jóvenes (y no tan jóvenes), así como los interesados en el cine de estas tierras, desconocen casi todo lo que se hizo en esas décadas de florecimiento de la industria fílmica en los estudios del Distrito Federal y de Buenos Aires. Más aún, en tiempos en que se quiere reflotar una producción asimilada a ciertos géneros rectores más o menos puestos al día, sería casi un imperativo volver la mirada hacia esas décadas en que la producción basada en géneros tuvo una capacidad de convocatoria que no se ha repetido después. Que no se entienda en lo dicho un reclamo de repetición o reformulación de los esquemas antaño exitosos, pues no sería posible hacerlo tal cual. Sería como el Quijote de Pierre Menard que imaginó Jorge Luis Borges. Lo que propongo aquí aspira solamente a que se le preste atención a lo hecho en esos tiempos con el propósito de conocer (y disfrutar, ¿por qué no?) el funcionamiento narrativo y audiovisual de esas películas y las razones de su conexión con el público de esa época. Que de eso se pueda extraer alguna derivación útil para la propia práctica individual es otra cosa y es, finalmente, un asunto de elección personal. Pero no dejo de llamar la atención sobre el desconocimiento existente.

El estudio de las relaciones entre las cinematografías de México y Argentina tiene un antecedente muy cercano en el trabajo de un equipo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), conducido por Ana Laura Lusnich. No se ha intentado hacer algo similar por el lado mexicano, pese a que se compartieron estructuras industriales similares así como procedimientos genéricos y narrativos, además de afinidades culturales y lingüísticas. Ellas fueron, de hecho, las dos únicas industrias de cine de la región, pues una tercera, la brasileña, no lo fue a plenitud y casi no se vio fuera de las fronteras de ese inmenso país.

Читать дальше