Javier Protzel - Espacio-tiempo y movilidad

Здесь есть возможность читать онлайн «Javier Protzel - Espacio-tiempo y movilidad» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Espacio-tiempo y movilidad

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Espacio-tiempo y movilidad: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Espacio-tiempo y movilidad»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Espacio-tiempo y movilidad — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Espacio-tiempo y movilidad», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Estados Unidos merece una referencia especial por haber sido un verdadero laboratorio de la modernidad y del movimiento transnacional del siglo XX. El clima violento de sus grandes ciudades emergentes y el ambiente de intensa movilidad en que la industria cinematográfica se consolidó no fue para nada ajeno a las temáticas fílmicas ni a sus públicos populares. Tearing down the spanish flag (Trayéndose abajo la bandera española), inauguró mundialmente el cine de propaganda política con su tendenciosa ilustración de la guerra emprendida por Estados Unidos en Cuba contra España en 1898. Su gran éxito comercial, atribuible al fuerte nacionalismo estadounidense de entonces no fue ajeno a otros sentimientos colectivos fuertes, claros en las cintas de corte religioso de los albores del cine americano, a los que se añade el germen de lo que sería el western . Este interesante hilo conductor se ubica en la primera década del siglo XX, cuando ya había alrededor de diez mil locales de exhibición en los Estados Unidos, un explosivo crecimiento cuya explicación está en su carácter plebeyo y movilizador, de espectáculo de feria y de barraca, antes que ‘cultural’. Se trataba de audiencias muy empeñadas en progresar, seguramente imbuidas de fuertes creencias religiosas y acostumbradas a una vida difícil y arriesgada, donde contaban más la lucha y la audacia del espíritu pionero que el respeto a reglas de juego establecidas. Y ese país, devenido rápidamente en la plaza de exhibición más importante del mundo era, asimismo, como ningún otro, destino del proceso inmigratorio más voluminoso de la historia y tierra de invención de los artefactos de transporte y comunicación con que se plasmó la moderna separación de tiempo y espacio.

Migraciones, redes y compresión mental del espacio

De la quinta década del siglo XIX hasta 1930, un aproximado no menor de cincuenta millones de personas emigró fuera de Europa, periodo a lo largo del cual su población fue de unos trescientos millones en promedio (Kennedy 1996, Cipolla 1978, en línea), con lo cual se estiman estos desplazamientos en un mínimo del 20 % de los habitantes del viejo continente. Inicialmente fueron granjeros y artesanos calificados: ingleses, suecos y alemanes llegados en familia dispuestos a comprar tierras, buscando vida comunitaria y mejores oportunidades (Hatton y Williamson 2008: 11); posteriormente emprendió viaje una mayoría de empobrecidos, expulsados por la depresión financiera e industrial de 1873, 12entre ellos un sinnúmero de irlandeses que huían de la hambruna. 13Entre 1861 y 1920 los Estados Unidos recibieron alrededor del 63 % de las oleadas hacia las Américas, unos veintinueve millones de inmigrantes transatlánticos (Aragonés 2000: 52), alcanzando sus mayores volúmenes entre 1895 y 1915. En 1907, año-pico, 13,5 millones —quince por ciento de la población total— eran europeos (Altarriba y Heredia 2008: 212), especialmente en las ciudades del litoral noreste. El aumento de los arribos también fue condicionado por la baja de los costos del transporte por pasajero, en virtud de la mayor velocidad y volumen del acarreo: time is money . Limitémonos a mencionar el movimiento emigratorio del Asia, ocurrido en la misma época que el europeo hacia América del Norte. Fueron alrededor de cincuenta millones de personas las que salieron de la India y de China hacia puntos muy remotos del globo: el Caribe, América del Sur, el sudeste asiático, África del este y África del sur, Australia (Hatton y Williamson 2008: 22-28).

En los Estados Unidos debe añadirse la primera ola de inmigración china a California traída para trabajar en la minería de oro y tender el ferrocarril transcontinental (Central Pacific Railroad), que en 1882 sumaba más de trescientos mil culíes, aunque la colonia china no haya alcanzado el 1 % de la población total hasta el 2004 (US Census 1790-1990, 1990, 2000, 2004). Estos flujos inmigratorios fueron una etapa posterior del incremento poblacional de los países de origen, en particular de las ciudades con respecto a los habitantes rurales, un hecho que lógicamente se replicaba en los lugares de destino, con la particularidad de que el vasto y rico territorio estadounidense daba amplia cabida a nuevas hornadas de granjeros y podía acoger una ingente mano de obra obrera en urbes industriales del tipo de Filadelfia, Nueva York o Pittsburgh. Todo ello fomentaba una doble dinámica, de expansión social a escala del territorio, y de concentración humana en las jóvenes ciudades, conllevando cambios bruscos en la configuración espacial de los cuales nacieron nuevas percepciones colectivas que el cine naciente supo captar, debiendo resaltarse dos aspectos.

Por un lado, el desplazamiento de los inmigrantes hacia el oeste fue mitificado como la culminación de un proceso de construcción nacional que hacía de América del Norte una «[…] parte del patrimonio de las razas dominantes del mundo» (Brimelow 1995: 285, citado en Shapiro 1999: 165, traducción nuestra) pero a costa de territorios ancestrales indígenas y de masacres. El western cinematográfico apareció como una narrativa épica nacional, a menudo de tinte racista, que enlazaba la valentía del hombre blanco angloparlante con una modernidad manifiesta en la integración este-oeste de la geografía continental. Este género es un buen ejemplo de determinados contenidos que al ser bien acogidos por audiencias muy vastas adquieren un valor simbólico y se fijan en la memoria colectiva. En vez de envejecer, y salvo variaciones de corrección política, lo substancial de su forma y estilo permanece vigente, y además inalterado, gracias a la iconicidad de lo audiovisual, con lo cual el western ha contribuido, coast to coast , a construir la identidad nacional de los Estados Unidos. Y además, al visibilizar al pasado lo ha acercado al presente, haciéndolo pertinente —ideológicamente, es cierto—, o en otras palabras, provocando una compresión virtual del tiempo.

Y por otro lado, los conflictos urbanos nacidos de la lucha por la supervivencia y del difícil ajuste de la diversidad de etnias desembarcadas en el Nuevo Mundo hicieron nacer el reverso del ‘sueño americano’ puritano: la anomia y la consecuente obsesión social con el crimen. El imaginario nocturno de los ‘bajos fondos’ con violencia criminal, mafias y drogas plasmado en la novela negra y en las primeras películas policiales, como The docks of New York (1928) de von Sternberg y Scarface (1932) de Hawks fue la contrapartida de los suburbios amplios y pacíficos de la gente bien asimilada, apegada a la ley y a las buenas costumbres de las grandes ciudades que disfrutaba de las industrias culturales. La metropolización de Nueva York, al igual que la de Buenos Aires, Chicago y otras, no sería comprensible sin el acceso a las redes ferroviarias y al automóvil, pues solo con esos vehículos conectores han sido posibles el trabajo fabril masivo, la ampliación de los mercados de servicios y el funcionamiento general de las economías de escala. En otros términos, la acumulación capitalista a partir de la segunda revolución industrial presupuso el poblamiento de territorios mucho más extensos que los de las villas preindustriales, que hacia mediados del siglo XIX apenas superaban en su mayoría los cien mil habitantes. 14Implicó procesos de centralización mediante inmigración interna concomitantes a la formación del Estado-nación moderno y también de diferenciación espacial.

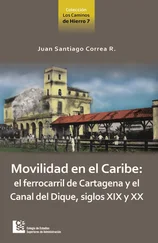

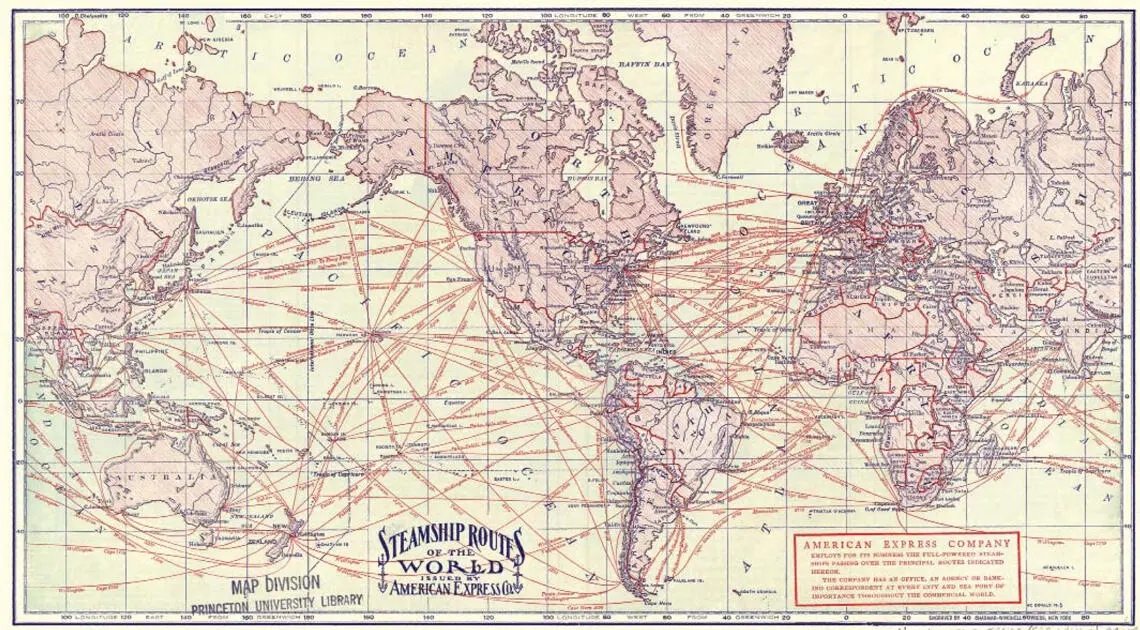

American Express. Steamship Routes of the World, ca. 1900

Princeton University Library.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Espacio-tiempo y movilidad»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Espacio-tiempo y movilidad» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Espacio-tiempo y movilidad» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.