Aparte de las fuentes ya mencionadas, también fueron utilizadas leyes, códigos, normas y ordenanzas; publicaciones seriadas, periódicos y revistas; fotografías y pinturas; comunicaciones de la comunidad dirigidas a los funcionarios públicos; entre otras. Con esta masa heteróclita de fuentes se intentó descifrar, más allá de las intenciones de los emisores, las estrategias para el encierro, control y categorización que se implementaron con los menores de edad y las tácticas de desvío, escamoteo o fuga que ejecutaron los niños y niñas para continuar la vivencia de la infancia en otros espacios. Para esto, fue preciso, más allá de las fuentes mismas, una manera de leer y analizarlas: partir del enunciado para remontarse a la enunciación, tratando de encontrar las prácticas no discursivas en lo discursivo. Una mirada que contempló las opacidades, los silencios y las omisiones cuando aparecían entretejidas en los discursos protocolarios y en las fórmulas manidas que podrían borrar u ocultar las alteridades que también respiraban en ese momento.

***

Los capítulos en los que está dividido el libro se corresponden metafóricamente con los tres tiempos lógicos que Jacques Lacan (1984) estipuló para la configuración de la evidencia y con los tres abordajes del espacio que formuló Henry Lefebvre (2013). Así, el primer capítulo sería el instante de ver y se ocupa de la infancia percibida; el segundo sería el tiempo para comprender y se ocupa de la infancia concebida; y el tercero sería el momento de concluir y se ocupa de la infancia vivida.

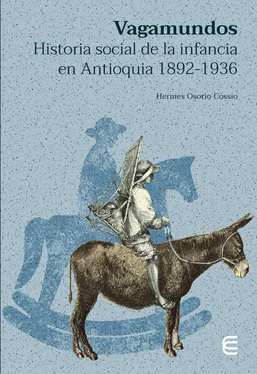

El primer capítulo se ocupa de la trasformación urbana y su relación con la vida cotidiana de los niños, responde a dos preguntas básicas: dónde se ubicaban los niños y qué hacían allí. Comprende una descripción de los espacios que habitaban y de las prácticas que realizaban los niños en una sociedad embarcada en una modernización de las costumbres. También devela las representaciones de la infancia que subyacían a los esfuerzos por sancionar, prohibir o reforzar ciertas conductas en desmedro de otras. En síntesis, este capítulo permite conocer cómo trascurría la vida cotidiana de los niños y comprender dónde los grupos hegemónicos de la sociedad situaban la amenaza y las justificaciones para emprender el control y el encierro de los menores en instituciones destinadas para su corrección.

Si en el primer capítulo los niños aparecen afuera moviéndose por los distintos espacios urbanos entre la amenaza y la libertad, en el segundo capítulo están encerrados y detenidos en la institución modelo para la atención del problema social de la infancia en Antioquia: la CM. El estudio abarca desde las razones para su fundación, enmarcadas en el contexto internacional, pasando por la caracterización de los menores y sus causas de ingreso, hasta un análisis detallado de las técnicas, epistemes y disciplinas que se implementaron en la institución para cumplir con la misión de defender la sociedad de la amenaza de quienes no tenían incorporada la disciplina del trabajo. Este capítulo muestra en acción una estrategia de gobierno compleja que cumplía en un mismo espacio varios propósitos, la CM, en efecto, fue cárcel, casa, escuela, taller, centro de castigo, sanatorio, laboratorio social, etc. Antes que para la protección de la infancia, la CM fue una institución diseñada para que los niños dejaran de serlo, es decir, para reducir y limitar la vivencia infantil a las expectativas de los adultos que los gobernaban.

El tercer y último capítulo se ocupa en específico de la experiencia de los niños. Frente a estas estrategias de encierro y domesticación del cuerpo, los niños no siempre respondieron de manera sumisa, sus acciones muestran lo lejos que se encontraban en ocasiones de los ideales que pretendían inculcarles. Dentro de las múltiples prácticas de resistencia que se fueron esbozando en los capítulos anteriores, aquí se amplían y profundizan aquellas que emergieron del análisis como las más representativas en términos de la prueba empírica y porque ilustran de forma más evidente las tácticas utilizadas por niños y niñas en sus procesos de subjetivación. La vivencia de la infancia, en su inconstancia y volubilidad, en su predilección por la vagancia y la improductividad fue la gran amenaza para la sociedad del momento. Este capítulo muestra cómo, a pesar de todo este andamiaje, no fue posible despojar totalmente la vivencia de la infancia de los niños que padecieron una acción de gobierno, a pesar del encierro y la debilidad algunos niños urdieron y ejecutaron planes de fuga para rescatar y mantener la vivencia de la infancia.

De este modo, se plantea, entonces, que la experiencia de la infancia acontecía en el no lugar, sino en el trasegar, en la salida de los moldes que pretendían regularla. Las posibilidades de experiencia de la infancia surgieron precisamente en las tácticas que los niños y niñas ejecutaron para escapar y burlar los lugares desde donde se prescribía o proscribía lo que debería ser y hacer un niño.

1Por cuestiones de estilo, utilizaremos la expresión “el niño” o “los niños” para referirnos de manera indistinta a varones y hembras, cuando se quiera especificar un género se hará la respectiva distinción.

2Con la Constitución de 1991 los niños pasaron de ser objetos de protección a ser concebidos también como sujetos de derecho. El artículo 44 prescribe que los niños “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia” (Const., 1991). Incluso Colombia fue de los pocos países que mantuvieron el espíritu de la ley al mantener el “interés superior del niño” de la versión original, cambiada por el de “mejor interés del niño”, la Constitución de 1991 estipula que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás” (Const., 1991, art. 44).

3Eduardo Bustelo (2011) considera que el amparo de la ley para los niños en Latinoamérica es frágil y en la práctica concreta poco claro: “Los derechos se reconocen en su condición de existencia pero se desconocen en su condición de ejercicio” (p. 114). (Cursivas en el original).

4Como muestra de estos efectos puede ser elocuente el documental Ciro y yo o las memorias de la época de la violencia registradas por Jaime Jara Gómez (2017).

5“En el caso de los niños y las niñas colombianas que habitan contextos de conflicto armado se ha identificado, como elementos constitutivos de la condición de infancia, la presencia de la venganza, el miedo, la tristeza, la culpa, la desconfianza, la victimización y la desprotección, al igual que la ausencia de vínculos fundamentales como los familiares, las pocas oportunidades de opciones alternativas a las violencias en el futuro y las relaciones fuertemente jerárquicas y patriarcales, en las cuales el niño constituye su hombría desde la valentía y el cuerpo de la niña se cosifica como un objeto de la guerra” (Ospina et al. 2013, p. 55).

6Aproximadamente uno de cada tres colombianos vive en condiciones de pobreza, es decir el 33 % de la población, esta cifra, de por sí alarmante, en algunos departamentos llega a ser escandalosa: a 55 % en la Guajira y a 62 % en Cauca y Chocó (OCDE, 2016).

7Al llegar por estos días al aeropuerto de Medellín y al recorrer las vías de la ciudad, el visitante puede observar una serie de pancartas que le advierten sobre el tráfico sexual de menores y le informan además que muchos casos de abuso sexual de menores no son reportados.

8ONG internacional con presencia en 134 países. En la región, apoya a más de 70.000 menores de edad. En Colombia acompaña a más de 11.000 en 11 territorios por todo el país.

Читать дальше