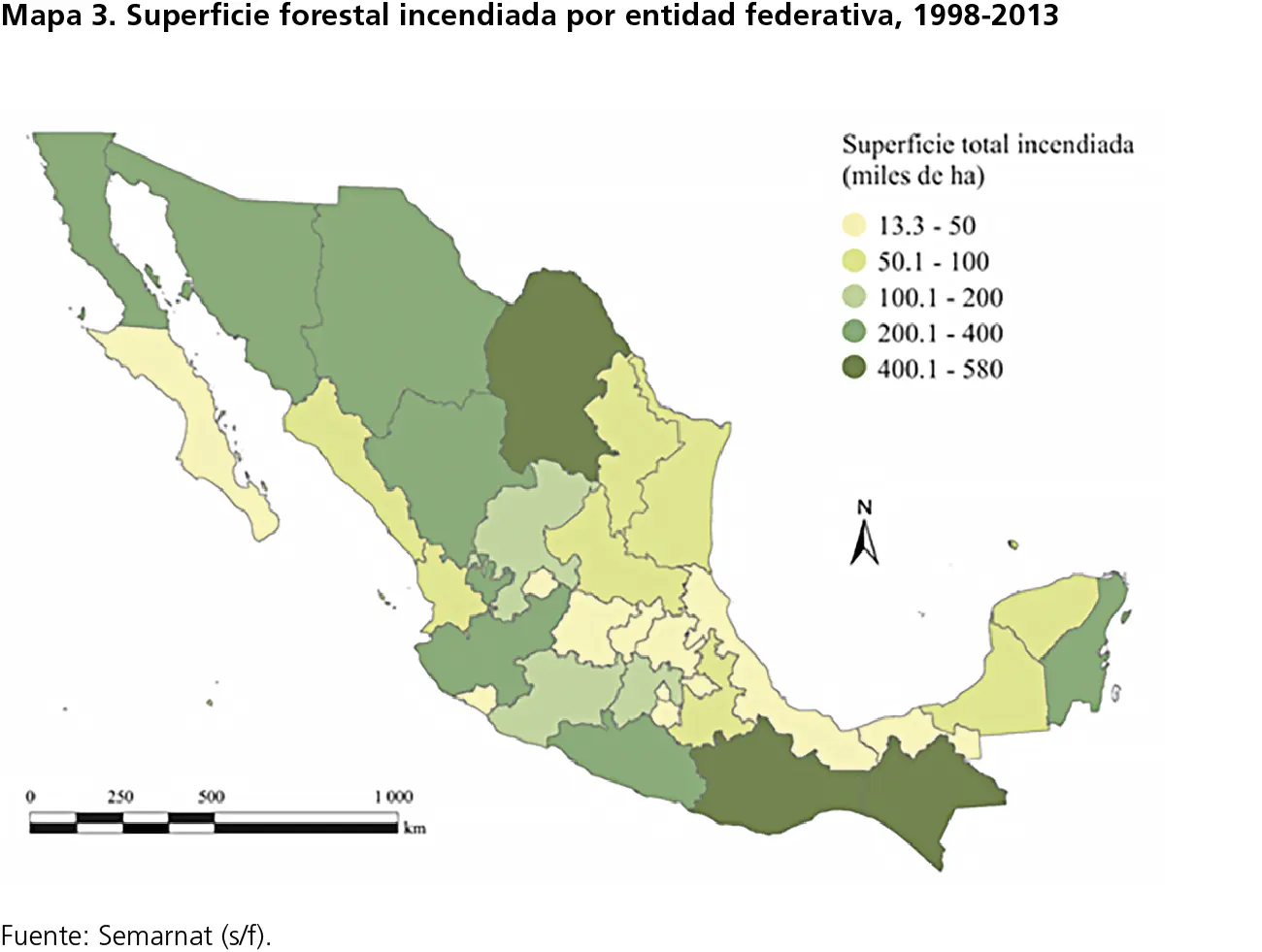

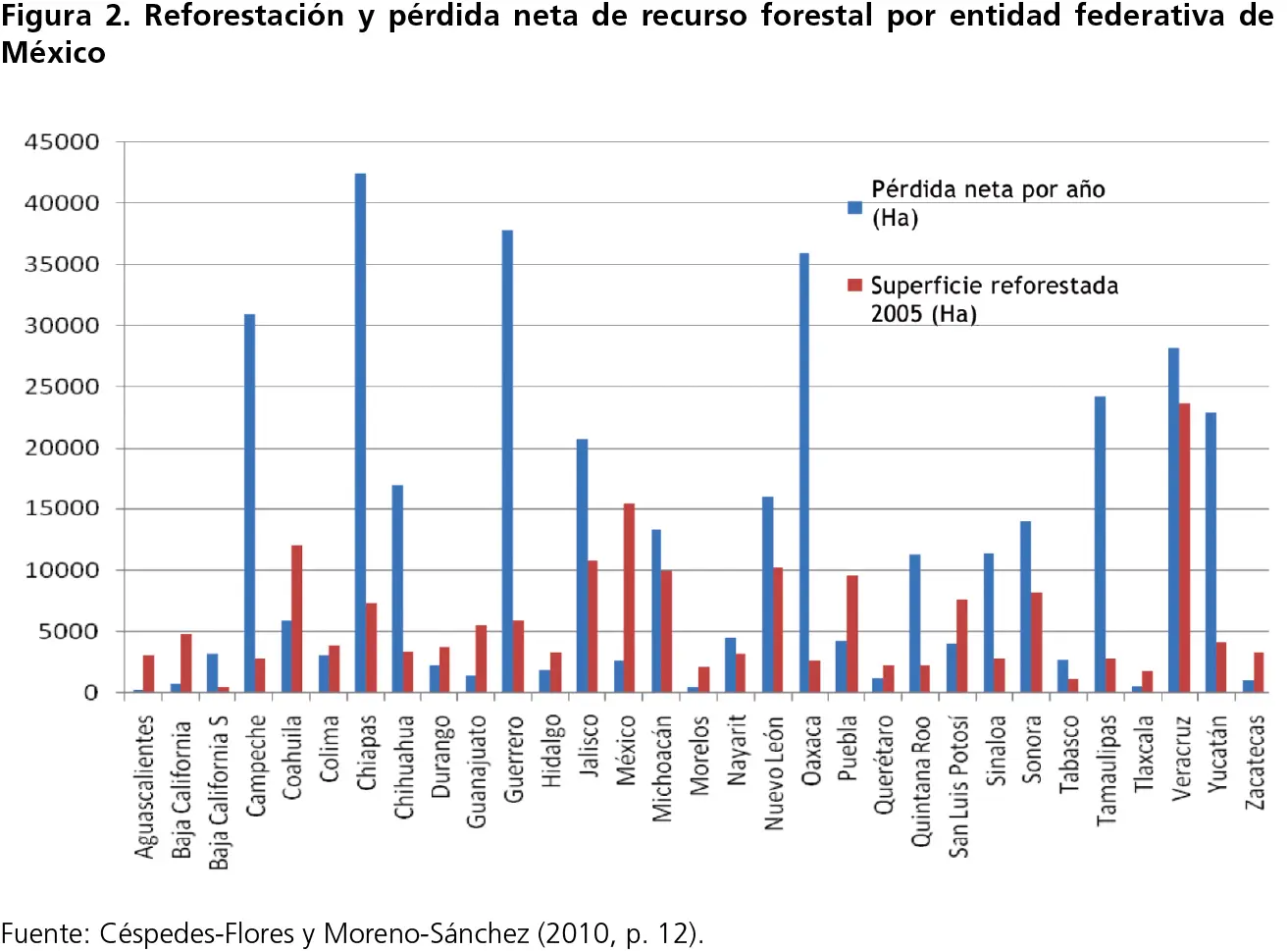

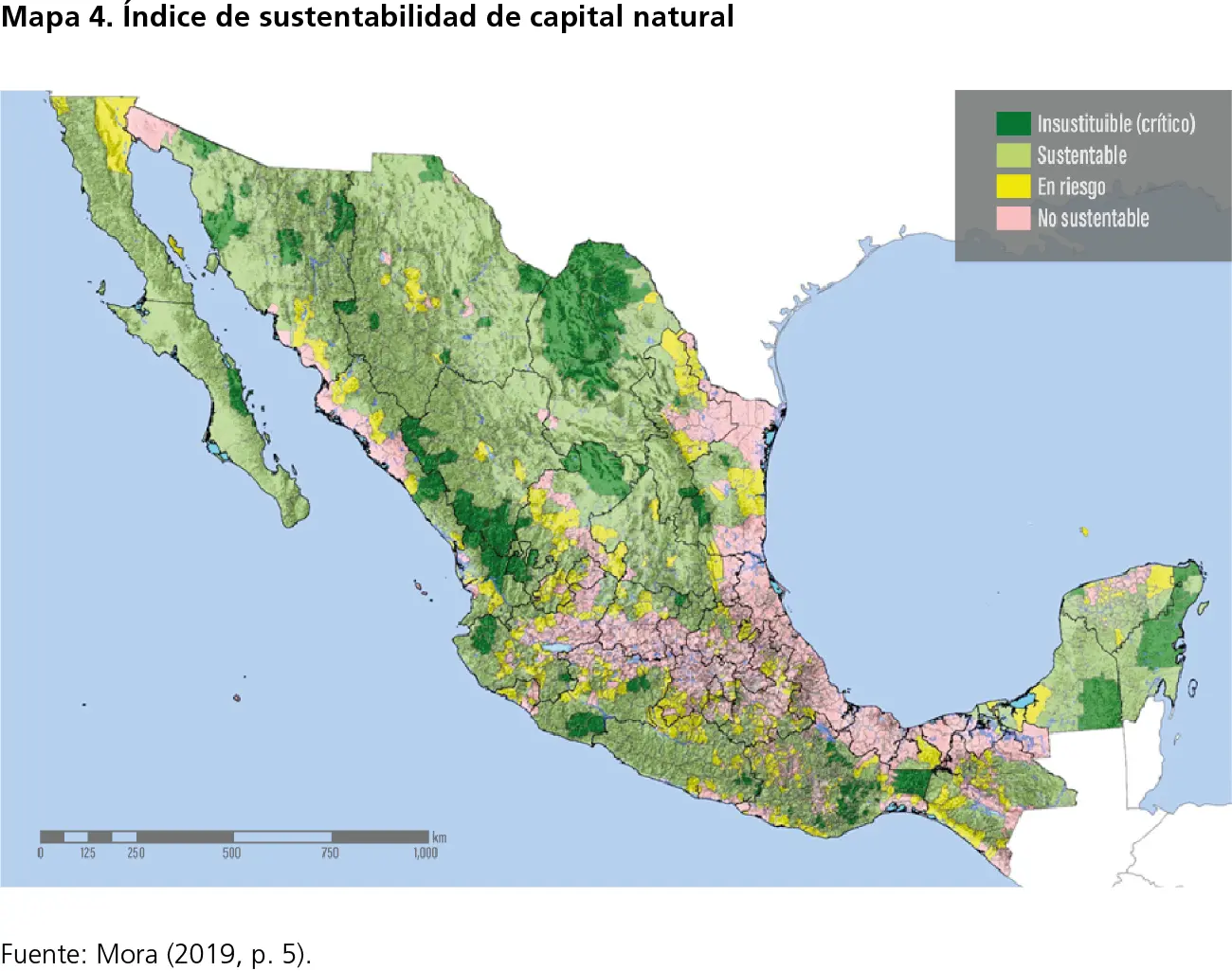

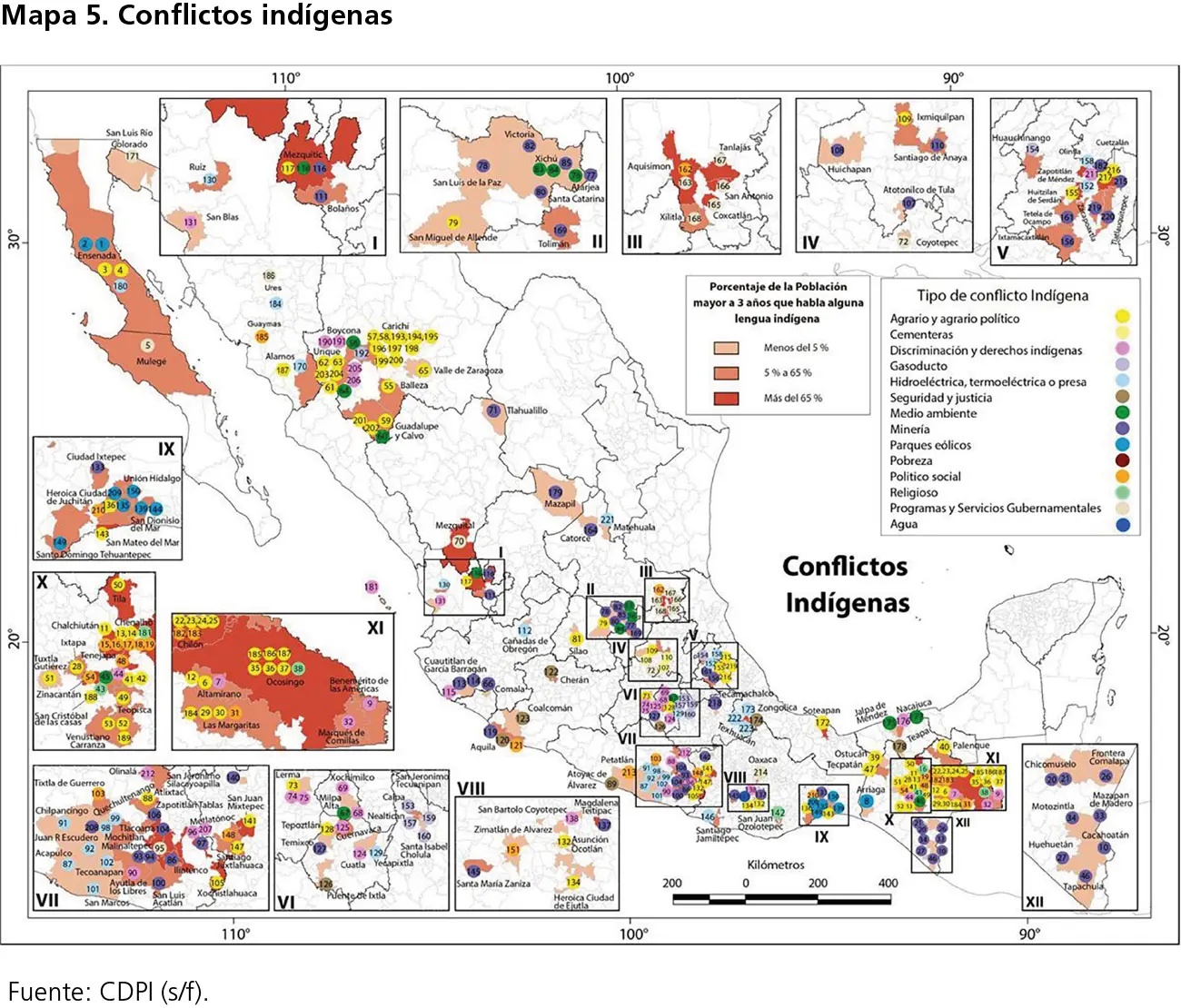

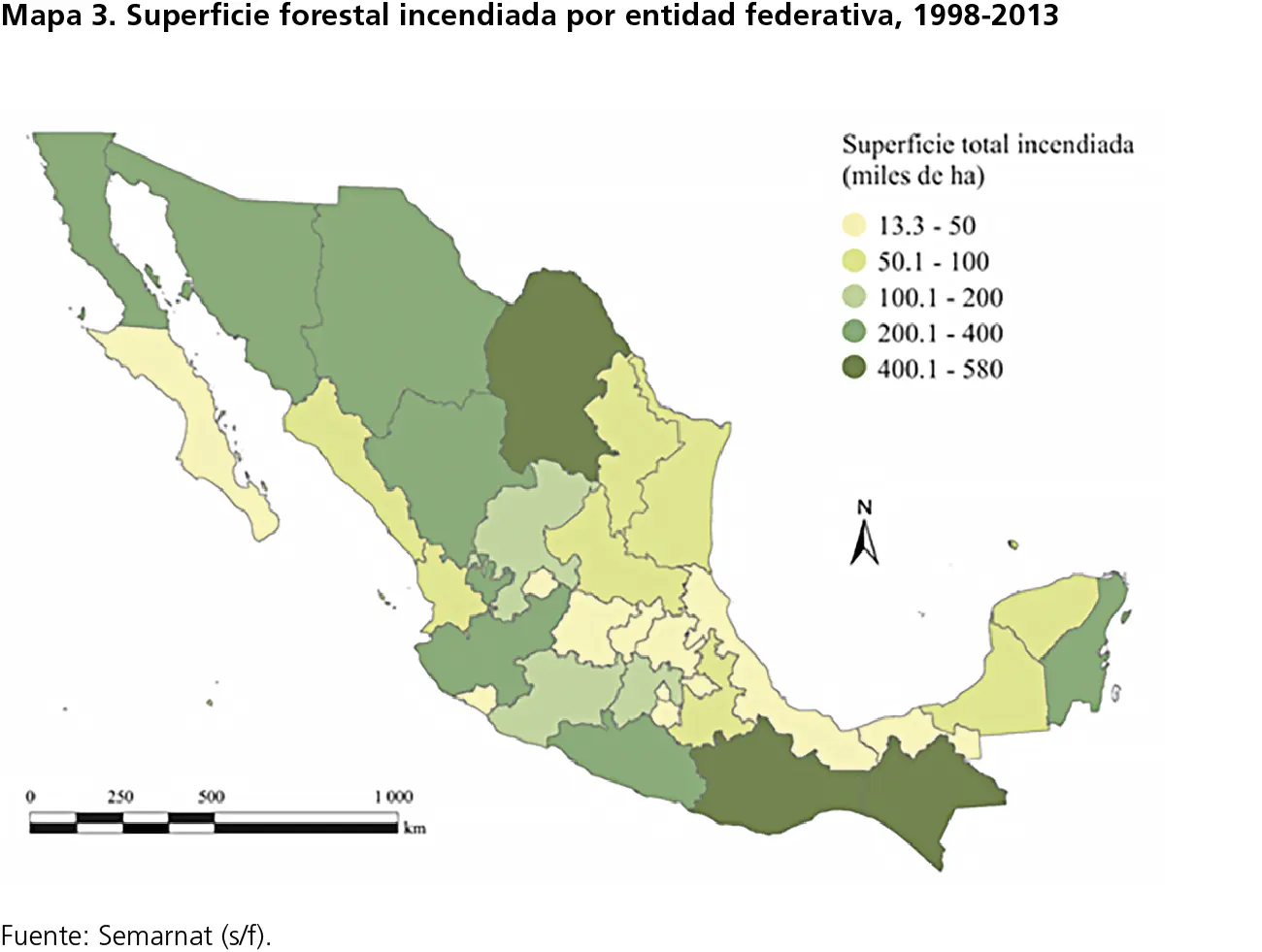

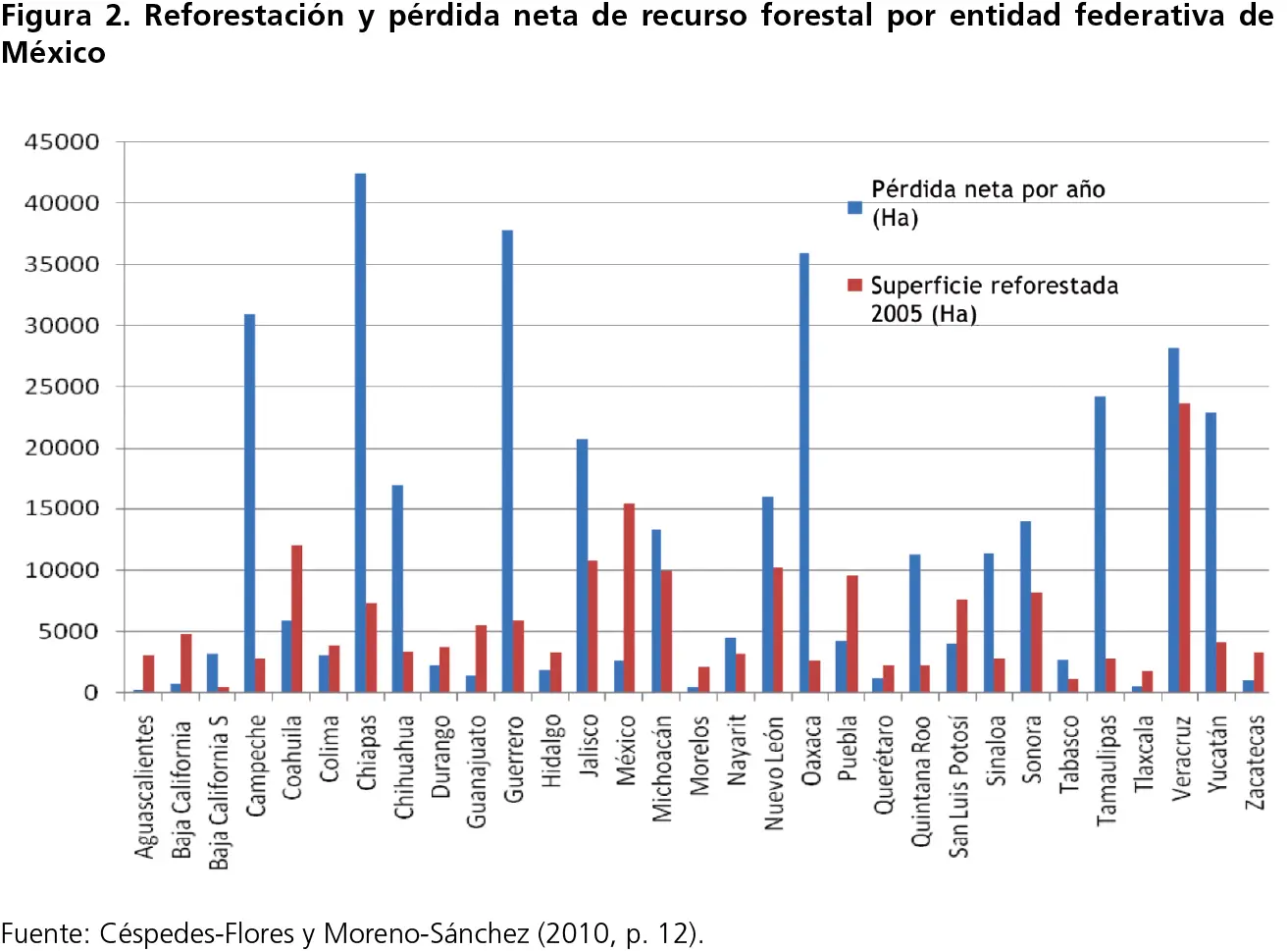

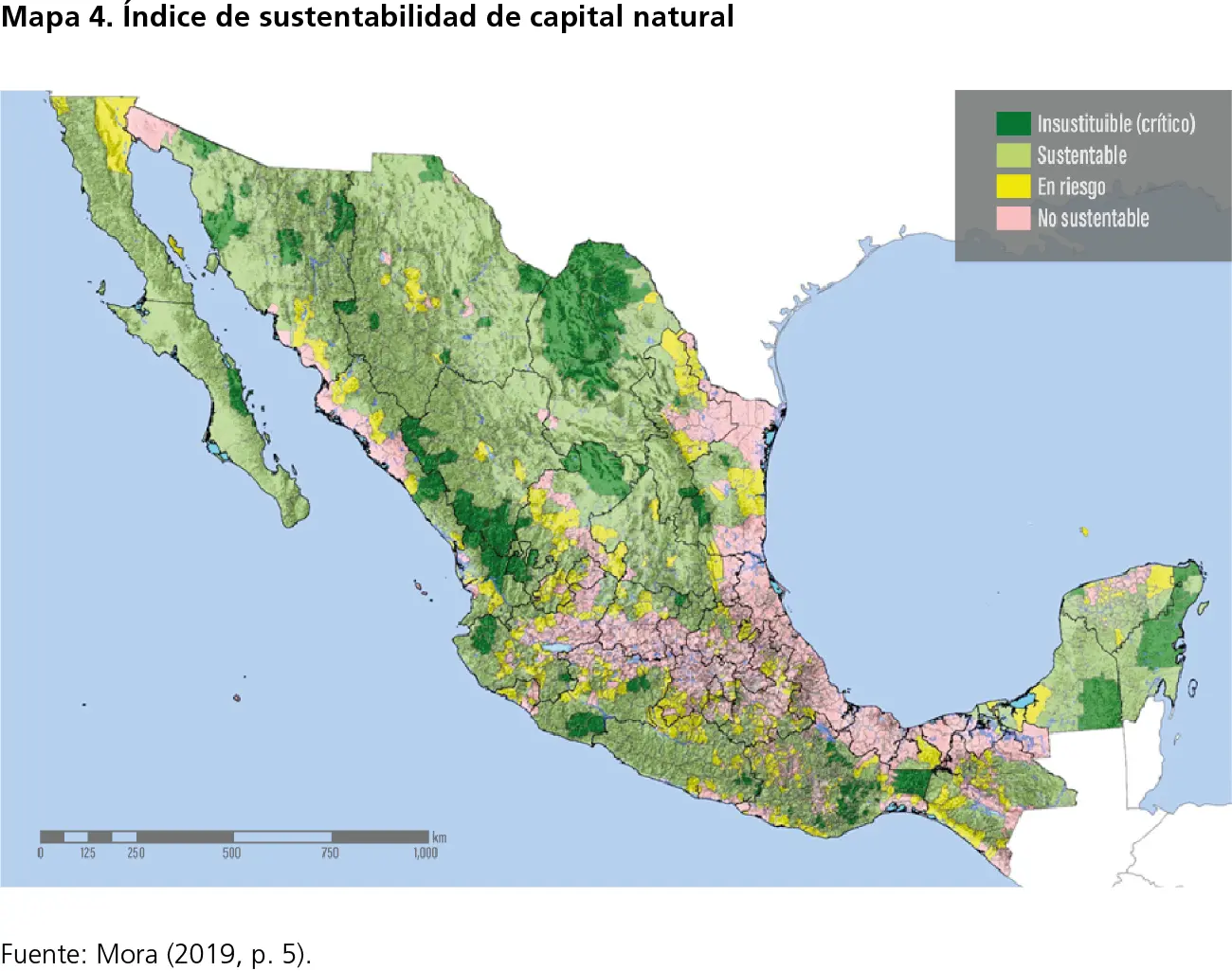

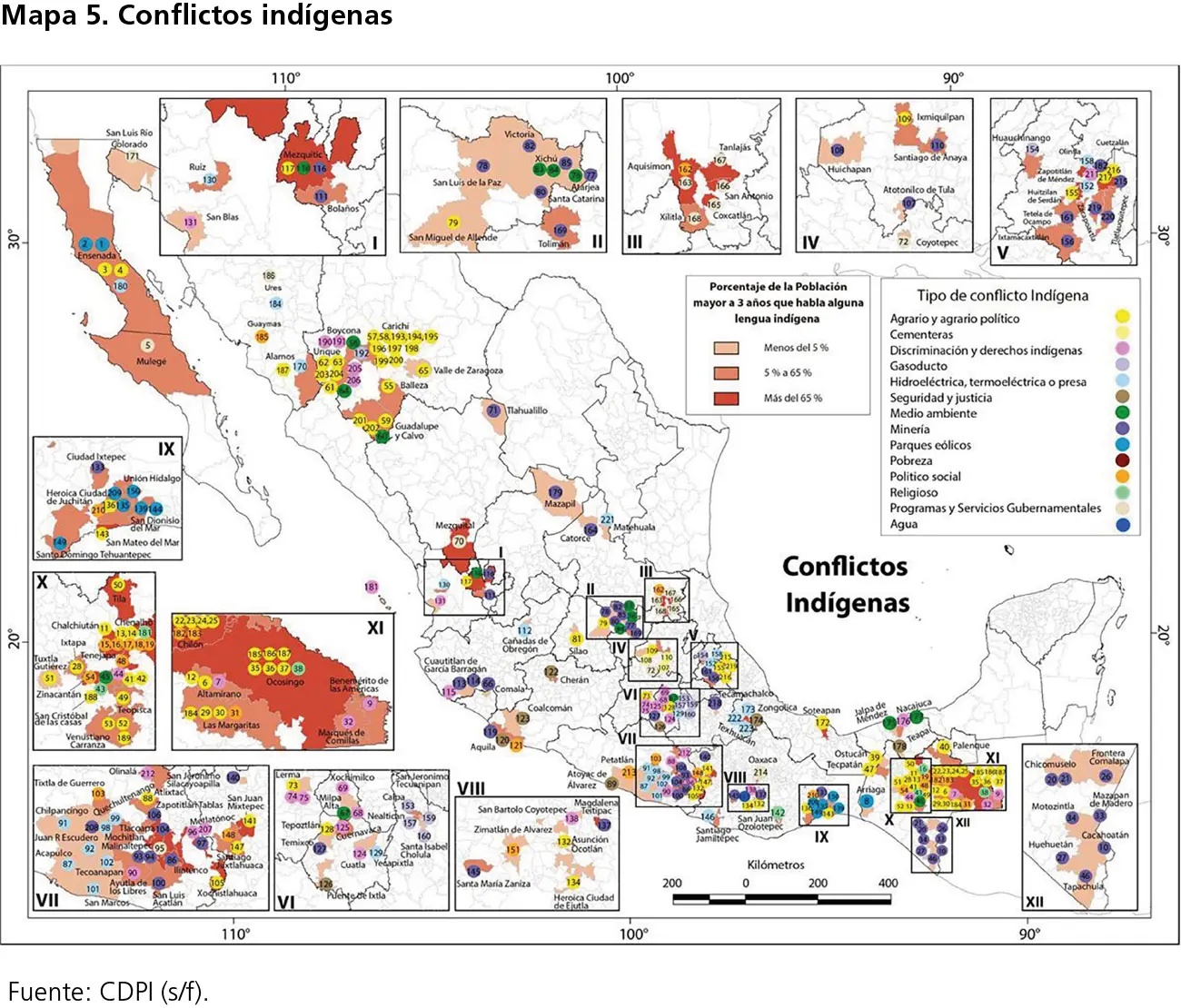

1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 Los mapas 2-5 más la figura 2 permiten visualizar las vulnerabilidades de los pueblos indígenas frente a los escenarios arriba pormenorizados.[34] Para la comprensión de este material gráfico cabe aclarar que se han cruzado los datos de los mapas que muestran las zonas en las que habitan dichos pueblos (mapa 2) con los que recogen la incidencia de incendios de bosques (mapa 3), deforestación (figura 2), pérdida de biodiversidad (mapa 4), y los conflictos que los han involucrado (mapa 5).

De acuerdo al mapa 2, los pueblos indígenas están presentes en casi todos los estados mexicanos, aunque predominan en el sureste, sur y noroeste del país, y en Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Veracruz e Hidalgo. Muchos de ellos, como se advierte, viven en zonas costeras, lo cual los expone a la movilidad por riesgos climáticos: aumento del nivel del mar, erosión de los suelos, pérdida de biodiversidad, eventos hidrometeorológicos extremos.

El mapa 3 y la figura 2 nos indican que los estados con fuerte presencia indígena están afectados por los incendios y la pérdida de los recursos forestales: Yucatán, Chiapas, Campeche, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo y Chihuahua. El cambio climático incrementa la pérdida de cobertura forestal y esto desencadena problemas, como la multiplicación de conflictos para el acceso a recursos naturales, e impactos negativos para la biodiversidad y los ecosistemas y en los servicios que estos últimos proveen. [35]

En relación con la degradación ecológica, el mapa 4 indica su gravedad en las zonas de pueblos indígenas, esto es, en el sureste del país y los estados de Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Veracruz e Hidalgo.

Si lo vemos en el marco de los escenarios de movilidad climática, los casos slow-onset aplican para los pueblos indígenas, lo cual desencadena otros, como los conflictos por el acceso a los recursos naturales.

Finalmente, el mapa 5, que sintetiza los conflictos que han involucrado a los pueblos indígenas, ilustra su vulnerabilidad en el marco de los escenarios ya identificados: hay un alto número de conflictos relacionados con el agua, el medio ambiente, la agricultura, y los proyectos de “energía limpia” (parques eólicos, hidroeléctricas, termoeléctricas).

Cabe señalar que la identificación de las mujeres como sector vulnerable ante las migraciones climáticas internas forzadas puede criticarse, cuestión que reconocemos en su pertinencia y validez por hacer de las mujeres una categoría “monolítica” utilizada para fines analíticos (Gioli y Milan, 2018, pp. 138, 143).

Sin embargo, aquí no pretendemos atender el tema de las “estructuras de poder que reproducen las vulnerabilidades reales de género” (Gioli y Milan, 2018, p. 138), pero varios aspectos justifican nuestra elección. Por un lado, la situación de las mujeres es preocupante en el contexto mexicano; por otro, ellas son la mayoría de las personas en situación de pobreza en México (Clark y Bettini, 2017, p. 44). Los datos empíricos así lo indican. Mientras que la pertinencia de la dimensión de género en el marco del cambio climático está sólidamente reconocida en los contextos mexicano (Semarnat e inecc, 2018), global (Ogra y Badola, 2014; Onwutuebe, 2019), y, en específico, en las migraciones forzadas por razones climáticas. La literatura también reporta desafíos de salud e higiene exacerbados, violencia y abusos sexuales que enfrentan las mujeres. A estas las afecta además el tráfico de humanos (Clark y Bettini, 2017); y a la salud la impacta fuertemente el cambio climático (Semarnat e inecc, 2018; Oswald Spring, 2008), lo cual es relevante tanto para ellas como para los niños.[36]

Definición y criterios del migrante climático interno forzado

Existen dudas sobre tratar de definir al migrante por razones climáticas (Dun y Gemenne, 2008, pp. 10-11).[37] No obstante, se necesita de una definición y de los criterios (provisionales) para alcanzar conocimientos científicos válidos. Las definiciones son cruciales para el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas.[38] Así que con el propósito de generar tales definiciones y criterios, nos hemos apoyado en dos vertientes ya mencionadas en este libro: i) migración interna forzada y ii) dimensión climática. En el marco de la migración climática distinguimos entre migrantes de emergencia, migrantes forzados, y migrantes atrapados. Esas definiciones se complementan con criterios con los que se valora el carácter forzado de las movilidades.

Definir un migrante interno a priori es bastante fácil: son personas y comunidades que migran sin cruzar fronteras internacionales. Es un término del que los “Principios Rectores de los Desplazamientos Internos” de Naciones Unidas nos dan también una definición:

A los efectos de estos Principios, se entiende por desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. (NU, 1998, Introducción: alcance y finalidad, párr. 2).

Pero la literatura no ha encontrado que sea sencillo conceptualizar el fenómeno. En este sentido, se ha preguntado por los criterios que aplican a los migrantes internos: ¿qué tan lejos tiene que ir una persona para ser considerada desplazada interna?, ¿cuándo cesa una persona de ser calificada como desplazada?,[39] ¿cuando regresa a su lugar de origen, o cuando ya se estableció en su lugar de destino (seguridad física, socioeconómica y, añadimos, cultural)? Son preguntas que contestamos en el capítulo 2 de este libro donde se utiliza el eje territorial y la exigencia de protección como unidad de análisis.

Los estudios distinguen entre migración ambiental y migración climática forzada , por un lado, y migración ambiental y migración climática voluntaria , por otro. Y han establecido las categorías “refugiados ambientales”, “migrantes ambientales forzados” y “migrantes motivados por razones ambientales” (Renaud et al ., 2007), que hemos replanteado como refugiados climáticos , migrantes climáticos forzados y migrantes motivados por razones climáticas .

Esta distinción es valiosa porque descarta las categorías que no caben en nuestro proyecto de investigación: la última no aplica porque se trataría de una migración voluntaria. Mientras que las dos primeras caben por enfocarse a la migración interna forzada. Por su parte, y a pesar del uso todavía bastante común de refugiado climático o refugiado ambiental , no aplicamos este concepto porque aquí estudiamos la migración interna y porque dicha noción contiene una dimensión internacional, es decir, que se refiere a los migrantes que cruzan fronteras.[40] Asimismo, aunque no nos incumbe pronunciarnos sobre la posibilidad o no de aplicar la definición de refugiado a las migraciones climáticas internacionales, es pertinente decir que no se usa para estas, pese a que está presente en la literatura (Black, 2001; Castles, 2002; Hulme et al ., 2008; Kibreab, 1997; McGregor, 1993; Renaud et al ., 2011).[41]

Читать дальше