c) der Wert, den Produktionsfaktoren, die zur Emissionsreduktion eingesetzt werden können, in anderen Verwendungen haben,

d) der jeweils geltende Stand der Technik

wichtige Determinanten des Optimums sein können. Entsprechend kann sich die Lage des Optimums mit jeder Änderung der Determinanten verschieben.

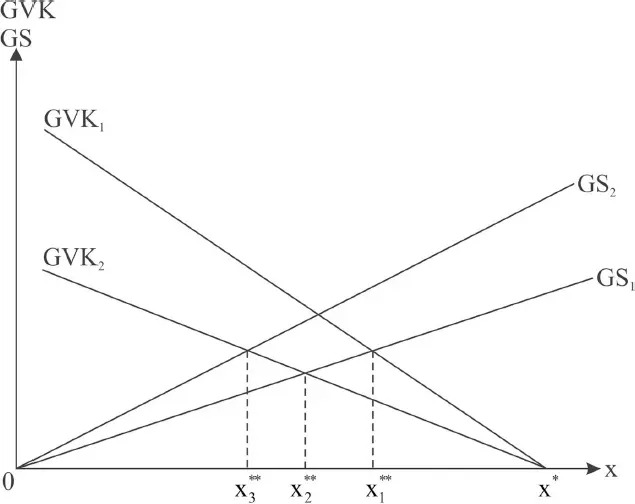

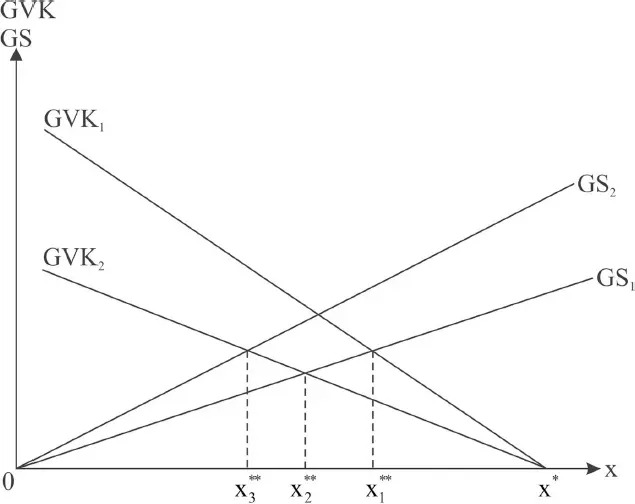

Abb. 3

Abbildung 3 zeigt, wie das durch den Schnittpunkt der Kurven GS 1und GVK 1charakterisierte optimale Emissionsniveau von  fällt, wenn – z. B. infolge umwelttechnischen Fortschritts – die GVK-Kurve von GVK 1auf GVK 2sinkt. 59 Steigt zusätzlich die Grenzschadenskurve von GS 1auf GS 2, z. B. weil das Realeinkommen der betroffenen Individuen gestiegen ist (und die Abwesenheit des entsprechenden Schadstoffes ein superiores Gut ist), so wandert das optimale Emissionsniveau weiter zurück auf

fällt, wenn – z. B. infolge umwelttechnischen Fortschritts – die GVK-Kurve von GVK 1auf GVK 2sinkt. 59 Steigt zusätzlich die Grenzschadenskurve von GS 1auf GS 2, z. B. weil das Realeinkommen der betroffenen Individuen gestiegen ist (und die Abwesenheit des entsprechenden Schadstoffes ein superiores Gut ist), so wandert das optimale Emissionsniveau weiter zurück auf  . Natürlich sind auch Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung denkbar. So mag ein besonders aufrüttelnder Bericht über den neuen »Schadstoff des Monats«, y, den in der Abbildung repräsentierten Schadstoff, x, im öffentlichen Bewusstsein in den Hintergrund drängen und die Zahlungsbereitschaft für seine Abwesenheit senken. Entsprechend sinkt die Grenzschadenskurve ab. Damit erhöht sich der optimale Emissionswert. Eine Erhöhung des optimalen Emissionswertes könnte ebenso durch einen Anstieg der GVK-Kurve verursacht werden. Dieser könnte z. B. auf eine Verteuerung eines Produktionsfaktors zurückzuführen sein, der für die x-vermeidende Technik wesentlich ist. Diese Verteuerung kann ohne weiteres völlig unabhängig von der auf den Schadstoff x gerichteten Umweltpolitik sein. Sie könnte z. B. darauf zurückzuführen sein, dass die Nachfrage nach einem Produkt außerhalb des umwelttechnischen Sektors, in dem derselbe Produktionsfaktor benötigt wird, steigt.

. Natürlich sind auch Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung denkbar. So mag ein besonders aufrüttelnder Bericht über den neuen »Schadstoff des Monats«, y, den in der Abbildung repräsentierten Schadstoff, x, im öffentlichen Bewusstsein in den Hintergrund drängen und die Zahlungsbereitschaft für seine Abwesenheit senken. Entsprechend sinkt die Grenzschadenskurve ab. Damit erhöht sich der optimale Emissionswert. Eine Erhöhung des optimalen Emissionswertes könnte ebenso durch einen Anstieg der GVK-Kurve verursacht werden. Dieser könnte z. B. auf eine Verteuerung eines Produktionsfaktors zurückzuführen sein, der für die x-vermeidende Technik wesentlich ist. Diese Verteuerung kann ohne weiteres völlig unabhängig von der auf den Schadstoff x gerichteten Umweltpolitik sein. Sie könnte z. B. darauf zurückzuführen sein, dass die Nachfrage nach einem Produkt außerhalb des umwelttechnischen Sektors, in dem derselbe Produktionsfaktor benötigt wird, steigt.

Anhand dieser wenigen Beispiele wird deutlich, dass das optimale Emissionsniveau (die optimale Umweltpolitik) keine für Wirtschaft und Gesellschaft exogene Größe ist, sondern selbst endogen durch die Interaktion ungezählter Einflussgrößen in einem hoch komplexen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozess definiert ist. Mit der Internalisierung externer Effekte wird also ein äußerst bewegliches Ziel angesteuert. 60

Weiter komplizierend kommt hinzu, dass wichtige der eben genannten Einflussgrößen sich nicht nur unabhängig von der Umweltpolitik ändern und diese also auf exogene Einflüsse reagieren muss, sondern selber von der Umweltpolitik beeinflusst werden. So verändert die Umweltpolitik zweifellos die für die Lage des Emissionsoptimums einflussreiche Einkommensverteilung. 61 Außerdem ist die Wahl umweltpolitischer Strategien entscheidend für Ausmaß und Richtung des umwelttechnischen Fortschritts, der seinerseits, wie oben erläutert, die Lage des Optimums mitbestimmt. 62 Schließlich wirkt das für die Lage der GS-Kurve (und damit des Emissionsoptimums) bedeutende Umweltbewusstsein der Bevölkerung nicht nur auf Intensität und Qualität der Umweltpolitik ein, sondern wird seinerseits von dieser beeinflusst.

Neben diesen grundsätzlichen Problemen ist darauf hinzuweisen, dass Optimalität im beschriebenen Sinne nur erreicht werden kann, wenn alle Kosten und Nutzen, die mit der betrachteten Emissionsreduktion verbunden sind, vollständig und korrekt erfasst werden. Dies bedeutet z. B., dass sämtliche von der Emission verursachten Schadensarten (z. B. Material- und Gebäudeschäden, ästhetische Einbußen oder Gesundheitsschäden) bei allen Betroffenen, ganz gleich, in welcher Entfernung von der Emissionsquelle sie leben, erfasst werden müssen. Die Forderung erstreckt sich auch auf erst in der Zukunft betroffene Individuen. Ebenso müssen natürlich auch die Kosten der Emissionsreduktion vollständig erfasst werden. Insbesondere müssen sie zu den Werten angesetzt werden, die ein idealtypischer Marktmechanismus ansetzen würde. Diese »Schattenpreise« der zur Emissionsreduktion verwendeten Opportunitätskosten unterscheiden sich durchaus von den tatsächlich gezahlten (z. B. von Marktmacht oder staatlicher Intervention verzerrten) Preisen. 63 Es gibt zwar eine Reihe von Ansätzen zur Lösung all dieser Probleme, die Schwierigkeiten sind jedoch beträchtlich.

V. Dennoch: Die Internalisierung externer Effekte als unverzichtbarer Bestandteil umweltpolitischer Vision

Die oben beschriebenen schwerwiegenden konzeptionellen und praktischen Probleme einer Internalisierung externer Effekte dürfen unseres Erachtens keinesfalls dazu führen, diesen Ansatz als umweltpolitisch unbrauchbar zurückzuweisen. Häufig wird gemeint, statt des »ökonomischen« Internalisierungsansatzes müsse sich die Umweltpolitik an außerökonomischen Kriterien orientieren. Dabei wird jedoch übersehen, dass die oben skizzierten Schwierigkeiten, mit denen die Internalisierung zu kämpfen hat, zweifellos auch bei anderen umweltpolitischen Konzepten auftauchen. So muss jede demokratisch legitimierte Umweltpolitik, heiße sie nun »ökonomisch« oder nicht, damit leben, dass die Menschen unvollkommen informiert sind und ihre Ansichten über die Werte knapper Güter (Umweltgüter und marktfähige Güter) einem ständigen Wandel unterliegen.

Es ist auch unsinnig, dem »ökonomischen Ansatz« in der Umweltpolitik den »offenen gesellschaftlichen Diskurs« über umweltpolitische Ziele als Alternative entgegenzustellen, wie dies in der Fachdiskussion gelegentlich geschieht. Ein offener umweltpolitischer Diskurs verbessert auch die Erfolgsbedingungen für den Einsatz ökonomischer umweltpolitischer Strategien. Je besser informiert und je kritikfähiger 64 die einzelnen Entscheidungsträger sind, desto besser funktioniert die auf der Grundlage der Autonomie des Individuums beruhende ökonomisch angelegte Politik.

Letztlich sind die Probleme des Optimalitätsbegriffs der Ökonomie auf die Schwierigkeit zurückzuführen, in einer hoch entwickelten pluralistischen Gesellschaft Ziele zu formulieren, die für die Gesellschaft als Ganzes gelten sollen. Schließlich besteht eine derartige Gesellschaft aus vielen Millionen Mitgliedern, die jedes Einzelne für sich schon unter Zielkonflikten leiden und erst recht untereinander vieldimensionale Interessengegensätze aufweisen und darüber hinaus in einem nicht mehr überschaubaren Geflecht von Interdependenzen miteinander verbunden und voneinander abhängig sind. Es ist unumgänglich, dass ein für eine komplexe inhomogene Gesellschaft geltender Zielbegriff prinzipiell problembeladen, praktisch schwer operationalisierbar und im Zeitablauf dem Wandel unterworfen ist. Darunter leiden »ökonomische« Denkansätze ebenso wie »außerökonomische«. Das in der Ökonomie entwickelte Ziel der Optimalität der Ressourcenallokation ist in Anbetracht der herkulischen Natur der Aufgabe einer gesellschaftlichen Zielformulierung durchaus präsentabel.

Überdies darf nicht vergessen werden, dass die Politikalternative nicht darin besteht, das Ziel ökonomischer Optimalität entweder, koste es, was es wolle, zu verfolgen, oder es zu missachten. Vielmehr sind pragmatische, d. h. theoretisch unvollkommene, aber praktisch handhabbare Formulierungen des Ziels möglich. Beispiele bieten die Bewertungsverfahren der Nutzen-Kosten-Analyse. 65

Außerdem muss neben dem hier bisher gewürdigten Zielelement der Internalisierung auch ihr Instrumentencharakter in die Bewertung einbezogen werden. Das Ziel der Optimalität der Ressourcenallokation wird bei der Internalisierung dadurch angestrebt, dass dem Verursacher externer Kosten diese angelastet werden. Selbst wenn die Höhe der externen Kosten nicht genau festgestellt werden kann, die Verursacher nicht sämtlich ermittelt werden können und die Anlastung der ermittelten externen Kosten bei den ermittelten Verursachern nur unvollkommen möglich ist, kann es dennoch gelingen, starke marktanaloge Kräfte in den Dienst des Umweltschutzes zu stellen. Im Dritten Teil dieses Buches wird dargelegt werden, dass der Einsatz umweltpolitischer Instrumente, die streng genommen keine Internalisierung externer Effekte erreichen, aber doch von diesem Grundgedanken abgeleitet sind, anderen Instrumenten bezüglich ihrer Effizienz und ihrer Fähigkeit, den umweltfreundlichen Erfindergeist anzuregen, überlegen sind. Vielleicht sollte man die umweltpolitische Bedeutung von Internalisierungsstrategien weniger daran messen, ob sie in der Tat geeignet sind, »Optimalität« herzustellen, sondern vielmehr den praktischen Beitrag der aus ihnen entwickelten umweltpolitischen Instrumente in den Vordergrund der Beurteilung stellen.

Читать дальше

fällt, wenn – z. B. infolge umwelttechnischen Fortschritts – die GVK-Kurve von GVK 1auf GVK 2sinkt. 59 Steigt zusätzlich die Grenzschadenskurve von GS 1auf GS 2, z. B. weil das Realeinkommen der betroffenen Individuen gestiegen ist (und die Abwesenheit des entsprechenden Schadstoffes ein superiores Gut ist), so wandert das optimale Emissionsniveau weiter zurück auf

fällt, wenn – z. B. infolge umwelttechnischen Fortschritts – die GVK-Kurve von GVK 1auf GVK 2sinkt. 59 Steigt zusätzlich die Grenzschadenskurve von GS 1auf GS 2, z. B. weil das Realeinkommen der betroffenen Individuen gestiegen ist (und die Abwesenheit des entsprechenden Schadstoffes ein superiores Gut ist), so wandert das optimale Emissionsniveau weiter zurück auf  . Natürlich sind auch Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung denkbar. So mag ein besonders aufrüttelnder Bericht über den neuen »Schadstoff des Monats«, y, den in der Abbildung repräsentierten Schadstoff, x, im öffentlichen Bewusstsein in den Hintergrund drängen und die Zahlungsbereitschaft für seine Abwesenheit senken. Entsprechend sinkt die Grenzschadenskurve ab. Damit erhöht sich der optimale Emissionswert. Eine Erhöhung des optimalen Emissionswertes könnte ebenso durch einen Anstieg der GVK-Kurve verursacht werden. Dieser könnte z. B. auf eine Verteuerung eines Produktionsfaktors zurückzuführen sein, der für die x-vermeidende Technik wesentlich ist. Diese Verteuerung kann ohne weiteres völlig unabhängig von der auf den Schadstoff x gerichteten Umweltpolitik sein. Sie könnte z. B. darauf zurückzuführen sein, dass die Nachfrage nach einem Produkt außerhalb des umwelttechnischen Sektors, in dem derselbe Produktionsfaktor benötigt wird, steigt.

. Natürlich sind auch Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung denkbar. So mag ein besonders aufrüttelnder Bericht über den neuen »Schadstoff des Monats«, y, den in der Abbildung repräsentierten Schadstoff, x, im öffentlichen Bewusstsein in den Hintergrund drängen und die Zahlungsbereitschaft für seine Abwesenheit senken. Entsprechend sinkt die Grenzschadenskurve ab. Damit erhöht sich der optimale Emissionswert. Eine Erhöhung des optimalen Emissionswertes könnte ebenso durch einen Anstieg der GVK-Kurve verursacht werden. Dieser könnte z. B. auf eine Verteuerung eines Produktionsfaktors zurückzuführen sein, der für die x-vermeidende Technik wesentlich ist. Diese Verteuerung kann ohne weiteres völlig unabhängig von der auf den Schadstoff x gerichteten Umweltpolitik sein. Sie könnte z. B. darauf zurückzuführen sein, dass die Nachfrage nach einem Produkt außerhalb des umwelttechnischen Sektors, in dem derselbe Produktionsfaktor benötigt wird, steigt.