Alles in allem hoffe ich somit ein attraktives Lehrbuch vorgelegt zu haben, das für die Unterstützung (Assistenz) von autistischen Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen eine wichtige Orientierungsgrundlage und Hilfe sein soll.

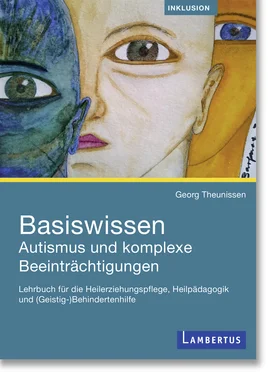

Bedanken möchte ich mich wiederum bei Gee Vero, diesmal für Ihr beeindruckendes Bild „The me in the I of the Self“, bei Isabell Drescher für die Mitarbeit und Unterstützung des Buchprojekts sowie bei Frau Winkler vom Lambertus-Verlag für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.

Georg Theunissen (Freiburg i. Br.)

April 2021

Kapitel I

Einführung zum Verständnis der Leitbegriffe

Unser erstes Kapitel greift mit Autismus und komplexen Beeinträchtigungen die Leitbegriffe unserer Schrift auf, diskutiert unterschiedliche Vorstellungen und Konzepte, die mit den Begriffen einhergehen und befasst sich mit Parallelbezeichnungen. Herausgestellt werden neben klinischen Sichtweisen die Auffassungen aus Selbstvertretungsbewegungen autistischer Personen und Menschen mit Lernschwierigkeiten. Die Frage des Autismus als primäre Behinderung rundet das Einführungskapitel ab.

Der Begriff „Autismus“ ist vom griechischen Wort „autos“ abgeleitet. Ins Deutsche übersetzt wird er mit „selbst“ in Verbindung gebracht. Im Jahr 1911 wurde er von dem Schweizer Psychiater Eugen Bleuler zunächst zur Beschreibung eines Merkmals der Schizophrenie benutzt. Damit sollte aber nicht zwangsläufig etwas Pathologisches gekennzeichnet werden. Vielmehr versuchte Bleuler mit Autismus den von ihm bei seinen schizophrenen Patienten beobachteten Kontaktverlust mit der Umwelt und den Rückzug aus der Wirklichkeit als eine menschliche Eigenschaft zu beschreiben (Theunissen & Sagrauske 2019, 14).

Daran anknüpfend wurde der Begriff in den 1940er Jahren von Leo Kanner und Hans Asperger benutzt, die als „Pioniere“ des Autismus bezeichnet werden. Allerdings hatten sie durch Zuarbeiten der Psychologin Anni Weiss-Frankl und des Psychiaters Georg Frankl erheblich profitiert (vgl. Theunissen 2021d). Zudem gibt es noch eine dritte „Erstbeschreibung“ autistischer Merkmale und autistischen Verhaltens. Sie stammt von der russischen Kinderpsychiaterin Grunja Schucharewa, die um 1920 autistische Merkmale und Verhaltensweisen von Jugendlichen unter der Bezeichnung „schizoide Psychopathie“ gefasst hatte (vgl. Theunissen 2021a).

Heutzutage begegnen wir verschiedenen Versuchen, die betroffene Personengruppe zu kennzeichnen und zu beschreiben. Die beiden weltweit anerkannten Klassifikationssysteme ICD 1und DSM 2sowie viele Fachleute benutzen den Begriff „ Autismus-Spektrum-Störung “. Dagegen wenden sich nicht wenige Betroffene, die Autismus weder als Krankheit noch per se als eine psychische Störung betrachten. Ihrer Ansicht nach ist Autismus Ausdruck menschlichen Seins, weshalb sie die Bezeichnungen Autist*in, autistische Person oder auch Mensch im Autismus-Spektrum bevorzugen (vgl. Kenney et al. 2015). Folgerichtig lehnen sie ebenso wie die von Eltern betroffener Menschen eingebrachte Bezeichnung „Mensch mit Autismus“ ab. Einige weltweit renommierte Autismusforscher (z. B. S. Baron-Cohen et al. 2009) haben darauf reagiert, indem sie die Bezeichnung „ autism spectrum condition “ favorisieren. Damit soll der Blick auf Defizite oder Störungen und zugleich auf spezifische Stärken und Fähigkeiten autistischer Personen gelenkt werden.

Merkbox

Statt Autismus-Spektrum-Störungen sollen Bezeichnungen wie Autismus oder Autismus-Spektrum bevorzugt werden. Autismus gilt als Ausdruck menschlichen Seins. Daher bezeichnen sich Betroffene als Autist*innen.

Zur Klassifikation von Autismus nach DSM-5 und ICD-11

Bisher war es üblich, Autismus nach den Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM IV als „tiefgreifende Entwicklungsstörung“ zu beschreiben und in verschiedene klinische Bilder oder Typen zu unterteilen: frühkindlicher Autismus (nach L. Kanner), Asperger-Syndrom, atypischer Autismus, nicht näher bezeichnete tiefgreifende Entwicklungsstörung. Mit dieser Einteilung gingen all die Jahre diagnostische Unsicherheiten und Probleme einher. Dies führte dazu, dass einzelne Personen im Laufe ihres Lebens unterschiedliche Autismus-Diagnosen erhielten. In dem Zusammenhang wurde deutlich, dass - wie bereits aus den „Erstbeschreibungen“ hervorgeht (vgl. Theunissen 2021d) - zwischen dem frühkindlichen Autismus und dem Asperger-Syndrom mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede bestehen. Daraufhin wurden abgeleitet vom frühkindlichen Autismus die Begriffe hochfunktionaler Autismus (mit einer Nähe zum Asperger-Syndrom) und niedrigfunktionaler Autismus (als schwere Form assoziiert mit komplexer, vor allem intellektueller Beeinträchtigung) in die Fachdiskussion eingeführt. Aber auch dieser Schritt war unbefriedigend.

So wurde im Rahmen der Revision und Aktualisierung des DSM IV zu DSM-5 der Beschluss gefasst, zukünftig unter der Bezeichnung „Autismus-Spektrum-Störung“ ( Autism Spectrum Disorder ) auf die bisherige Einteilung zu verzichten und die verschiedenen klinischen Bilder von Autismus unter zwei Kernbereiche einzuebnen:

A.Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion über verschiedene Kontexte hinweg. Diese manifestieren sich in allen folgenden aktuell oder in der Vergangenheit erfüllten Merkmalen (die Beispiele sind erläuternd, nicht vollständig):

1.Defizite in der sozial-emotionalen Gegenseitigkeit. Diese reichen z. B. von einer abnormen sozialen Kontaktaufnahme und dem Fehlen von normaler wechselseitiger Konversation sowie einem verminderten Austausch von Interessen, Gefühlen oder Affekten bis hin zum Unvermögen, auf soziale Interaktion zu reagieren bzw. diese zu initiieren.

2.Defizite im nonverbalen Kommunikationsverhalten, das in sozialen Interaktionen eingesetzt wird. Diese reichen z. B. von einer schlecht aufeinander abgestimmten verbalen und nonverbalen Kommunikation bis zu abnormem Blickkontakt und abnormer Körpersprache oder von Defiziten im Verständnis und Gebrauch von Gestik bis hin zu einem vollständigen Fehlen von Mimik und nonverbaler Kommunikation.

3.Defizite in der Aufnahme, Aufrechterhaltung und dem Verständnis von Beziehungen. Diese reichen z. B. von Schwierigkeiten, das eigene Verhalten an verschiedene soziale Kontexte anzupassen, über Schwierigkeiten, sich in Rollenspielen auszutauschen oder Freundschaften zu schließen, bis hin zum vollständigen Fehlen von Interesse an Gleichaltrigen.

B.Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten, die sich in mindestens zwei der folgenden aktuell oder in der Vergangenheit erfüllten Merkmalen manifestieren (die Beispiele dienen der Erläuterung und sind nicht vollständig):

1.Stereotype oder repetitive motorische Bewegungsabläufe, stereotyper oder repetitiver Gebrauch von Objekten oder von Sprache (z. B. einfache motorische Stereotypien, Aufreihen von Spielzeug oder das Hin- und Herbewegen von Objekten, Echolalie, idiosynkratrischer Sprachgebrauch).

2.Festhalten an Gleichbleibendem, unflexibles Festhalten an Routinen oder an ritualisierten Mustern verbalen oder nonverbalen Verhaltens (z. B. extremes Unbehagen bei kleinen Veränderungen, Schwierigkeiten bei Übergängen, rigide Denkmuster oder Begrüßungsrituale, Bedürfnis, täglich den gleichen Weg zu gehen oder das gleiche Essen zu sich zu nehmen).

3.Hochgradig begrenzte, fixierte Interessen, die in ihrer Intensität oder ihrem Inhalt abnorm sind (z. B. starke Bindung an oder Beschäftigen mit ungewöhnlichen Objekten, extrem umschriebene oder perseverierende Interessen).

4.Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize oder ungewöhnliches Interesse an Umweltreizen (z. B. scheinbare Gleichgültigkeit gegenüber Schmerz/Temperatur, ablehnende Reaktion auf spezifische Geräusche, Strukturen oder Oberflächen, exzessives Beriechen oder Berühren von Objekten, visuelle Faszination für Licht oder Bewegungen) (zit. n. Falkai & Wittchen 2018, 64 f.).

Читать дальше