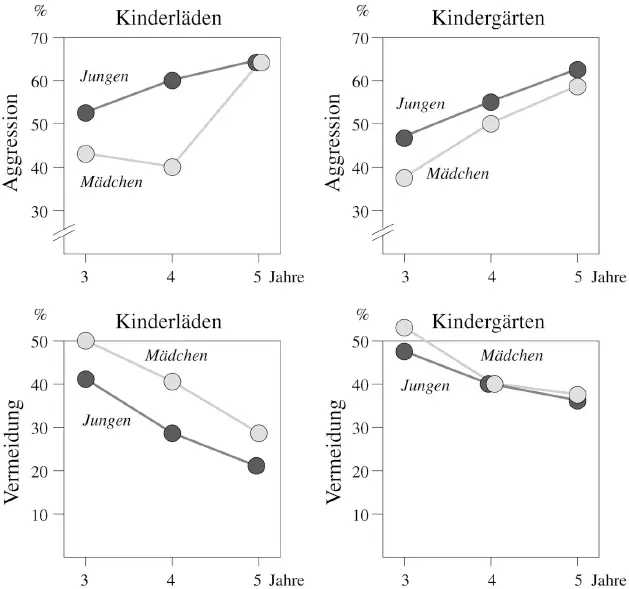

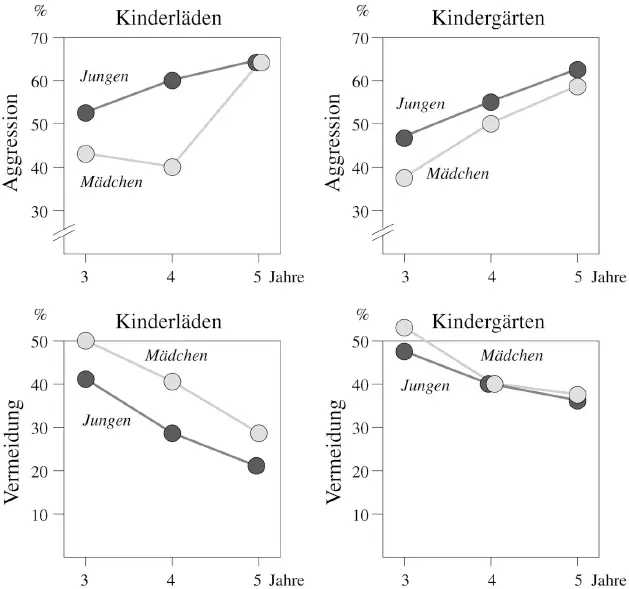

Zwei Psychologen, Horst Nickel und Ulrich Schmidt-Denter, wollten nun in einer umfangreich angelegten Untersuchung klären, wieweit sich diese Ziele erfüllt hatten (Nickel & Schmidt-Denter, 1980). Es wurden 40 Kinderläden – fast alle, die es überhaupt gab – mit 31 traditionellen Kindergärten verglichen. Die Alterspanne der untersuchten Kinder reichte von drei bis zu fünf Jahren (  Abb. 2.1).

Abb. 2.1).

Zur Enttäuschung der Untersucher, die zum Teil auch als Eltern in der Initiative engagiert gewesen waren und ihre eigenen Kinder in Kinderläden gegeben hatten, erwies sich das Erziehungsziel der geschlechtlichen Angleichung als voll verfehlt. Dies äußerte sich vor allem bei der Bewältigung von Konflikten. In den traditionellen Kindergärten wurden diese in erster Linie aggressiv ausgetragen, wobei die Jungen signifikant die Mädchen übertrafen. Ein solches Ergebnis hatte man auch erwartet, denn Aggressivität gehört zum Rollenstereotyp eines »ordentlichen Jungen«. Nicht erwartet hatte man jedoch, dass der gleiche Unterschied auch in den Kinderläden auftreten würde, und zwar – zum Entsetzen der Beteiligten – nicht etwa in geringerem Maß, sondern sogar noch ausgeprägter als unter den traditionellen Erziehungsbedingungen. Die Jungen in den Kinderläden lösten ihre Konflikte vorzugsweise mit brachialer Gewalt, während die Mädchen sich bereitwilliger zurückzogen und noch ängstlicher und abhängiger agierten als ihre Geschlechtsgenossinnen im »bürgerlichen« Kindergarten. Letztere setzten sich sogar durchaus zur Wehr, entsprachen also viel weniger dem Rollenstereotyp als die repressionsfrei erzogenen Mädchen. Zwar erwiesen sich die Kinderläden generell als konfliktärmer, was die Untersucher auch erwartet hatten, aber dies ging eben eindeutig zu Lasten der Mädchen, die einfach im Streitfall sofort nachgaben. Erst die Fünfjährigen zeigten ein ähnliches Ausmaß an Aggressionsbereitschaft wie die Jungen, so als hätten sie allmählich doch gelernt, sich zu wehren.

Das Ergebnis widerspricht eklatant der Erwartung, geschlechtstypische Aggressionsunterschiede seien anerzogen. Wenn Letzteres nämlich zuträfe, dann müssten sich Jungen und Mädchen gerade in den traditionellen Kindergärten stärker unterscheiden, und dies umso ausgeprägter, je älter die Kinder sind, denn umso besser sollte das an den gängigen Stereotypen orientierte Rollenverhalten eingeübt sein. Tatsächlich ist es aber gerade umgekehrt.

Die Untersucher wollten der Sache dann noch genauer auf den Grund gehen und herausfinden, wie es mit den Dominanzverhältnissen stand, ob hier wiederum das alte Geschlechtsrollenstereotyp der männlichen Vorherrschaft durchschlagen würde. Sie brachten deshalb in beiden Typen von Kindergärten Jungen und Mädchen in eine Konkurrenzsituation, in der sie um ein attraktives Kinderfahrrad rivalisieren konnten. Wiederum war das Ergebnis eindeutig: Das in traditionellen Kulturen sattsam bekannte Muster, dass das männliche Geschlecht das weibliche dominiert, trat auch hier in Erscheinung, und zwar eben auch bei den nondirektiv erzogenen Kindern.

Die Autoren waren einigermaßen ratlos, wie sie dieses unerwartete Ergebnis erklären sollten. Sie erwogen sogar, ob die Kinder in den Kinderläden durch das Bemühen ihrer Eltern, sie nicht geschlechtsrollenkonform zu erziehen, vielleicht gerade für Geschlechtsunterschiede sensibilisiert und dadurch veranlasst worden sein könnten, diese besonders deutlich auszuleben.

Sehr überzeugend ist diese Argumentation nicht. Man könnte natürlich auch einwenden, die Kinder seien ja nicht im luftleeren Raum aufgewachsen und hätten immer noch genügend Berührung mit der traditionellen Kultur gehabt, um sich ihre Informationen über die gängige Geschlechtsrollenzuweisung zu verschaffen. Das ist aber insofern wenig plausibel, als die Kinder in erster Linie eben doch in ein alternatives Erziehungsmilieu eingebettet waren. Vor allem leuchtet nicht ein, wieso die geschlechtstypische Differenzierung unter diesen Bedingungen ausgerechnet besonders profiliert auftreten sollte. Wenn man die Interpretation der Autoren ernst nähme, dann hätte eine Umerziehung im Sinne einer Angleichung nicht die geringste Chance, im Gegenteil, man müsste, um das Schlimmste zu verhüten, gerade propagieren, die traditionelle Behandlung beizubehalten.

Abb. 2.1: Relative Häufigkeiten aggressiver (oben) bzw. vermeidender (unten) Reaktionen auf Konfliktanlässe bei Jungen und Mädchen im Altersverlauf zwischen drei und fünf Jahren. Links: Kinderläden, rechts: traditionelle Kindergärten.

In Wirklichkeit spricht alles dafür, dass konservativ denkende Eltern und Erzieher eher dazu tendierten, der Aggression bei Jungen einen Dämpfer aufzusetzen, anstatt sie auch noch zu fördern. Es besteht aber noch immer wenig Neigung, zwei und zwei zusammenzuzählen und die Konsequenzen aus solchen Erfahrungen zu ziehen. Noch immer beansprucht die Ansicht, Geschlechtsunterschiede seien ausschließlich anerzogen, das unumstößliche Recht, Interpretationsmöglichkeiten verbindlich festzulegen und einzuengen.

2.3 Geschlechtsneutrale Erziehung

In der Absicht, sämtliche Sozialisationsbedingungen zu beseitigen, die für das Entstehen von Geschlechtsstereotypen verantwortlich gemacht werden, entstand in Schweden vor einigen Jahren der Kindergarten »Egalia«. Er folgt dem Ideal einer geschlechtsneutralen Erziehung: Klassische Märchenbücher mit Prinzessinnen und Rittern sind nicht vorhanden, die Erzieher sind zu gleichen Teilen männlich und weiblich, und das Kunstwort »hen« wurde eingeführt, das eine geschlechtsneutrale Alternative zu den Personalpronomen »han« (er) und »hon« (sie) darstellen soll. Kommt nun doch einmal ein männlicher Handwerker in den Kindergarten, werden den Kindern anschließend Fotos von Handwerkerinnen gezeigt. Und spielt ein Kind Vater-Mutter-Kind, wird ihm vorgeschlagen, auch Vater-Vater-Kind oder Mutter-Mutter-Kind zu spielen.

Das internationale Medienecho war überwiegend positiv. Der Grund dafür lag allerdings nicht in den überzeugenden Ergebnissen empirischer Untersuchungen. Es gab sie nicht und es wird sie nicht geben, denn Egalia lehnt eine wissenschaftliche Untersuchung seines Konzepts ab.

Mittlerweile aber liegen erste empirische Ergebnisse vor, bei denen Kinder eines ähnlich geschlechtsneutralen schwedischen Kindergartens mit denen eines traditionellen Kindergartens verglichen wurden (Shutts et al., 2017). Zwar gaben die Kinder des geschlechtsneutralen Kindergartens häufiger an, prinzipiell an Freundschaften mit Kindern des Gegengeschlechts interessiert zu sein; die tatsächlichen Freundschaften waren in beiden Kindergärten dann allerdings gleichermaßen auf Geschlechtsgenossen fokussiert. Die Kinder des geschlechtsneutralen Kindergartens bekundeten zudem eine etwas geringere Neigung, Spielsachen wie Autos oder Puppen geschlechtsstereotyp zuzuordnen, dieser Effekt lag aber hauptsächlich an den Antworten der Jungen. Mädchen zeigten in beiden Kindergärten die gleichen Geschlechtsstereotype. Nun könnten die Jungen tatsächlich weniger Geschlechtsstereotype besessen haben, sie könnten aber auch schlicht unter einem stärkeren Druck gestanden haben, die sozial erwünschten Antworten zu geben.

Weitere Zweifel am Erfolg der geschlechtsneutralen Erziehung entstehen beim Betrachten einer dritten Aufgabe, die vordergründig als Gedächtnisaufgabe konzipiert war, aber eigentlich das Denken in der Kategorie »Geschlecht« testete. Den Kindern wurden Fotos von anderen Kindern und ihren jeweiligen Tieren gezeigt. Bei den anschließenden Fragen, welchem Kind welches Tier gehörte, konnten die Kinder naturgemäß nicht alle Besitzverhältnisse erinnern. Jedoch konnten sich die Kinder des geschlechtsneutralen Kindergartens häufiger als Kinder des traditionellen Kindergartens noch daran erinnern, ob es ein Junge oder ein Mädchen war, zeigten also sogar eine etwas stärkere Fokussierung auf die Kategorie »Geschlecht«. Dieses Ergebnis ist daher bemerkenswert, weil es von der einzigen Aufgabe stammt, die die pädagogischen Inhalte der geschlechtsneutralen Erziehung nicht direkt abfragte und daher nicht für die Tendenz anfällig war, sozial erwünschte Antworten zu geben.

Читать дальше

Abb. 2.1).

Abb. 2.1).