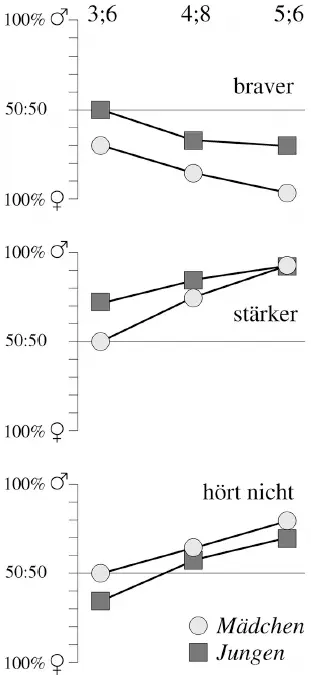

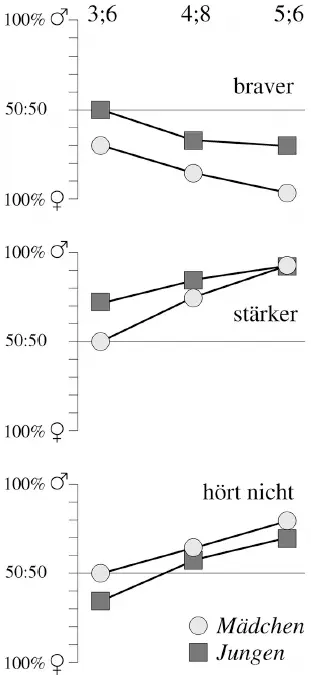

In diesem Zusammenhang zeigte sich ein interessanter Entwicklungstrend, der recht gut zu den Befunden von Kuhn passt (Kuhn et al., 1978). Die jüngeren Kinder betonen dort die Unterschiede, wo das eigene Geschlecht günstig abschneidet. So finden sich die dreijährigen Mädchen »braver« als die Jungen, während letztere bezüglich dieses Merkmals noch nicht erkennen lassen, wohin das Pendel ausschlägt. Sie wiederum beziehen aber, was das Merkmal »stärker« betrifft, bereits eine eindeutige Position.

Diese Verteilung verschiebt sich im Alter dann aber dahingehend, dass die Fünfjährigen ihr Fremd-Stereotyp an das positive Selbst-Stereotyp des anderen Geschlechts etwas angleichen, während sie das negative Fremd-Stereotyp der anderen bis zu einem gewissen Grad übernehmen. So finden fünfjährige Jungen auch, dass Mädchen braver als Jungen sind, wenn natürlich auch nicht in dem Ausmaß, wie Mädchen das von sich selbst behaupten. Und entsprechend akzeptieren die fünfjährigen Mädchen die Stärke der Jungen. Diese wiederum gestehen zu, dass sie weniger gut gehorchen und nicht so fleißig helfen.

Die Entwicklung verläuft also nicht so, dass das eigene Geschlecht stetig höher bewertet und korrespondierend dazu das andere Geschlecht zunehmend abgewertet wird, so dass man sich selbst schließlich nur noch in den rosigsten Farben, das andere Geschlecht aber ausschließlich negativ sieht. Zwar besteht eine Tendenz zu einer sich verschärfenden Polarisierung, aber gleichzeitig gibt es Anzeichen einer realistischeren Einschätzung, die dem Gegengeschlecht auch positive Seiten zugesteht und für sich selbst negative Aspekte akzeptieren kann.

Abb. 7.2: Entwicklung von Geschlechtsstereotypen bei Kindern

Gemäß Kohlberg müsste das Ausmaß der Stereotypisierung mit der Entwicklung der Geschlechtsidentität zusammenhängen; je weiter die letztere fortgeschritten ist, umso detaillierter sollte das Wissen sein. In einigen Arbeiten, wie z. B. der Untersuchung von Kuhn und Mitarbeitern, wurde dies überprüft. Hier nahm die Stereotypisierung nicht nur mit dem Alter zu, sondern war bei jenen Kindern besonders weit fortgeschritten, die auch schon zur Geschlechtskonstanz zutreffende Angaben machten. Ein solcher Zusammenhang konnte aber nicht in allen einschlägigen Studien festgestellt werden. Stereotypen kommen nämlich auch schon bei Kindern vor, die in der Geschlechtskategorisierung noch unsicher sind. Es lässt sich also nicht eindeutig belegen, dass sich das Stereotypenwissen in Abhängigkeit von der Entwicklung der Geschlechtsidentität verbessert. Vor allem ist zu bedenken, dass eine Korrelation durchaus auch auf einen umgekehrten Verursachungszusammenhang hinweisen könnte. Es wäre ja denkbar, dass manche Kinder erst Stereotype ausbilden und gestützt auf dieses Wissen dann auch beginnen, die Geschlechtsbestimmung zu meistern. Generell ist zu Untersuchungen der geschilderten Art kritisch anzumerken, dass sie allesamt die als Geschlechtsstereotypen geltenden Tätigkeiten und Eigenschaften vorgeben, so dass den Kindern dann nur noch die Möglichkeit bleibt, diese zuzuordnen. Dadurch könnte das Bild eingeschränkt werden, das sich ein Kind tatsächlich über das eigene und das Gegengeschlecht macht.

Kohlberg selbst hatte versucht, auch das spontane Wissen von Kindern über Geschlechterrollen zu erfassen, indem er Interviews mit ihnen durchführte (Kohlberg, 1966). Ab dem Alter von 5 Jahren charakterisierten die Kinder Männer als aktiver, stärker, aggressiver und furchtloser, Gefahren ausgesetzt, eher geneigt zu strafen, weniger zärtlich und weniger fürsorglich. Die Rolle der Frauen schilderten sie im häuslichen Bereich und in der Kinderbetreuung, sie galten als zärtlicher und fürsorglicher. Da Kinder in diesem Alter physische Eigenschaften als Indikator für psychische nehmen, halten sie den Stärkeren und Größeren auch für gescheiter und mächtiger. Die eher als klein, zart und schwächer wahrgenommenen Frauen dagegen erscheinen ihnen als hilfloser und dümmer.

7.3 Stereotype sind hartnäckig

Die Evidenz des relativ frühen Stereotypenwissens von Kindern ist recht beeindruckend. Nun könnte man natürlich den Standpunkt vertreten, die Kinder würden in ihren Angaben nur das widerspiegeln, was sie vom Augenschein ihrer realen Erziehungssituation her kennen. Wäre diese anders, so würde auch ihr Bild vom gängigen Klischee abweichen. Diese Erwartung hat sich bisher allerdings nicht erfüllt: Eine den traditionellen Rollenvorstellungen verhaftete Stereotypisierung stellt sich interessanterweise ziemlich unabhängig von der eigenen Familienerfahrung ein. Sie zeigt sich nämlich auch bei Kindern, deren Mutter berufstätig ist, deren Vater im Rahmen eines elterlichen Rollentausches als Hausmann wirkt, und ebenso bei Kindern, die vom Vater nie gestraft werden oder die gar keinen Vater haben. Auch die Schichtzugehörigkeit hat sich als eine Variable ohne nennenswerten Einfluss erwiesen (Baruch & Barnett, 1986). Wie Renate Valtin berichtet, stellen 10-jährige Jungen, wenn befragt, warum sie gerne Jungen sind, auch derzeit noch ihre körperliche Überlegenheit heraus und sind froh, keine Mädchen zu sein, weil die Heulsusen und zu blöd zum Autofahren seien sowie viel redeten und rumzickten. Hingegen geben Mädchen an, gern Mädchen zu sein, weil sie lange Haare hätten, sich schminken und später Kinder kriegen und Babys füttern könnten (Valtin, 2011).

Die Hartnäckigkeit der traditionellen Vorstellungen wird übrigens gerade auch von Eltern beklagt, die ihre Kinder bewusst nicht geschlechtsrollenkonform erziehen wollen. Kinder benutzen offensichtlich neben der eigenen Familie zusätzliche Informationsquellen, etwa den Kindergarten, die Straße, Läden, das Fernsehen und natürlich das Internet, wobei der Einfluss des letzteren zwar sicher beträchtlich ist, dies aber erst seit wenigen Jahren. Besonders interessant ist in dieser Hinsicht eine Studie, bei der Familien mit traditioneller Einstellung mit solchen verglichen wurden, die Gegenkultur und Avantgarde verkörperten (Weisner & Wilson-Mitchell, 1990). Die Kinder der letzteren kannten sich in den Geschlechtsstereotypen genauso gut aus wie die Kinder der traditionellen Familien. Immerhin hatten sie darüber hinaus weitere Kenntnisse über Objekte und Beschäftigungen, die nicht mit der Geschlechtstypisierung zusammenhingen, waren also in ihrer Einstellung nicht ganz so rigide wie ihre traditionell erzogenen Altersgenossen (Blakemore et al., 2009).

Trautner, der in einer Längsschnittuntersuchung die Entwicklung der Stereotypisierung bei deutschen Kindern zwischen dem vierten und zehnten Lebensjahr untersuchte, kommt Anfang der 1990er Jahre zu dem Ergebnis, dass sich an den Inhalten nichts Wesentliches geändert habe (Trautner, 1992; Trautner et al., 2005). Besonders rigide seien die jüngsten Kinder auf die üblichen Vorstellungen fixiert, was wohl damit zusammenhängt, dass sie moralische Regeln für absolut gültig halten. Im Schulalter würden sie dann flexibler. Trautner bringt diesen Befund mit generellen kognitiven Engpässen im Vorschulalter in Verbindung, die sich erst im Schulalter verbessern. Er meint deshalb, bei Vorschulkindern hätte es wenig Sinn, an den Inhalten der Stereotypen etwas ändern zu wollen. Man solle sich besser auf das Schulalter konzentrieren, wenn das Denken generell beweglicher geworden sei. Interessanterweise zeigten Kinder mit besonders rigider Stereotypisierung in jüngerem Alter diese keineswegs auch später, sondern waren zum Teil sogar besonders flexibel in ihren Ansichten. Im Übrigen stellte Trautner fest, dass seine Versuchspersonen Erwachsene ausgeprägter stereotypisierten, und zwar insbesondere das männliche Geschlecht. Letzteres passt gut zu der Beobachtung, dass der Druck, sich geschlechtsrollenkonform zu verhalten, auf Jungen stärker zu lasten scheint. Entsprechend waren die Jungen in Trautners Stichprobe auch eindeutiger geschlechtsrollenorientiert als die Mädchen. Diane Ruble und Kollegen konnten ebenfalls den Anstieg der Rigidität in Sachen Geschlechterrollen bis zum Schuleintrittsalter nachweisen, die anschließend wieder abnahm. Bemerkenswert ist, dass dabei nicht das zunehmende Alter den Ausschlag gab, sondern dass der Anstieg an Geschlechtskonstanz mit dem Rückgang an Rigidität zusammenhing. Je sicherer sich die Kinder bezüglich der Unveränderlichkeit ihres Geschlechts waren, desto weniger rigide waren sie in ihren Vorstellungen, wie ein »richtiger Junge« und ein »richtiges Mädchen« sich zu verhalten haben (Ruble et al., 2007).

Читать дальше