Gabriel Salazar Vergara - Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile

Здесь есть возможность читать онлайн «Gabriel Salazar Vergara - Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

6. La esclavitud (1600-1931)

Primero se proclamó en Chile la «libertad de vientres» (1811) y, luego, «la abolición de la esclavitud» (1823). La élite se enorgulleció, públicamente, de haber hecho eso. Pero, en realidad, las prácticas esclavistas (a la sombra del conchabamiento) fueron de mayor masividad y brutalidad después de la abolición, y no antes; es decir: cuando gobernó la oligarquía mercantil, no el Rey. Por eso, el trato dado a los esclavos negros en la Colonia fue más humano que el que se le dio al mestizaje conchabado durante la República.

La tendencia de los conquistadores fue esclavizar a los pueblos conquistados, siguiendo la costumbre de los imperios: esclavizar a los pueblos ‘vencidos’. Sin embargo, por presión de la Iglesia Católica, se aprobó una legislación laboral (encomienda indígena, etc.) que detuvo, en parte, esa tendencia. No obstante, en el terreno mismo, los conquistadores siguieron forzando el trabajo indígena, porque ‘ése’ era el premio a sus esfuerzos. Y desde los cabildos comunales defendieron ese «premio» contra obispos y virreyes. La esclavización era su «derecho». Pero lo que no logró la corona cristiana del Rey, lo hizo la extinción progresiva de la población indígena. Y el «derecho» en cuestión, quedó cesante... Y sólo tuvo aplicación volcándose al tráfico mercantil de esclavos negros del Atlántico Norte, respecto al cual el Rey no dijo nada, porque la nobleza de su corte lucraba allí. Por eso, el precio de los esclavos africanos subió constantemente.

Y por eso mismo, en Chile –lejos del océano mercantil–, la esclavitud negra fue una inversión de lujo (daba ‘estatus social’) más bien que una fuente de trabajo forzado. Aquí los esclavos se utilizaron en el servicio doméstico visible (como mayordomos) y no en el duro e invisible trabajo extractivo de las haciendas y la minería. Por tanto se les cuidó y se les dio privilegios negados a la servidumbre mestiza. Su aporte laboral fue, pues, más simbólico que esencial. Pero la oligarquía mercantil chilena (no industrial), excluida de los mares ‘capitalistas’, necesitaba asegurar su ganancia castigando el costo del trabajo productivo. Vivió hambrienta, por tanto, de superplusvalía. De ahí que su adicción al esclavismo no murió en 1823: al contrario, se exacerbó a nivel record. Y como controlaba el Estado en condiciones de «tiranía», no legisló jamás contra su propensión esclavista… Es la razón por la que el conchabamiento, bajo formas extremas, fue ostentoso en Chile hasta 1931.

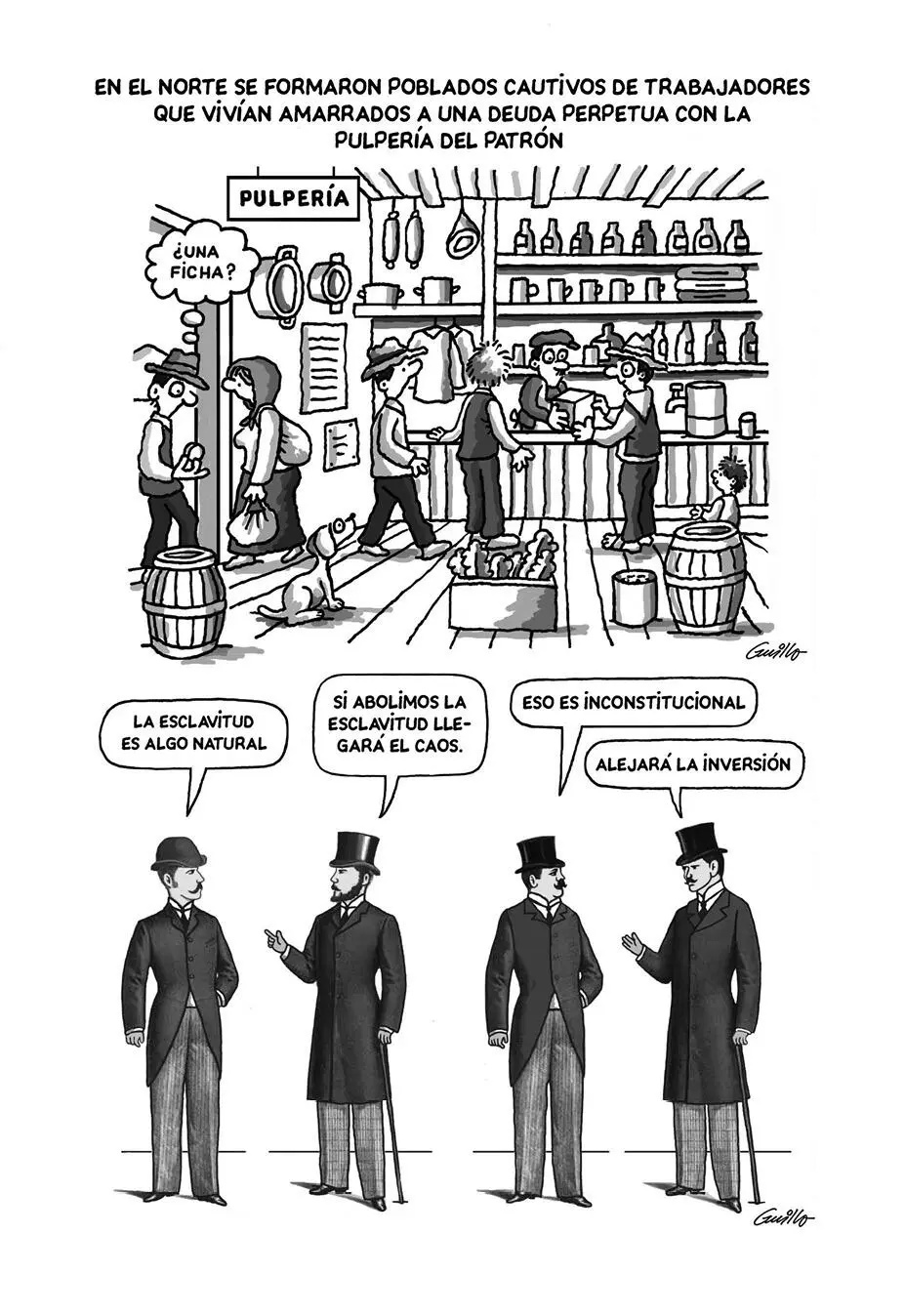

El esclavismo ‘clásico’ se centró en el contrato de compraventa de individuos esclavizados. El esclavismo chileno, en cambio, se centró en la formación de poblados cautivos –amarrados a deudas sin fin– para extraer de ellos la plusvalía «total» o superplusvalía: la del salario, unida (y sumada) a la deuda perpetua en la pulpería del patrón. Si la esclavitud clásica se basaba en la libertad de comercio, la del «pueblo de compañía» (o company-town ) se basó en el monopolio comercial absoluto. El Estado oligárquico del siglo XIX aplicó religiosamente el librecambismo hacia Europa, pero en el sector productivo interno alentó la existencia de monopolios comerciales esclavistas, porque tales fueron las «relaciones sociales de producción» que se utilizaron por más de un siglo en las haciendas y en las oficinas salitreras. Fue un sistema que no esclavizó a individuos, pero esclavizó pueblos («de Compañía»), con sus propios guardias, jueces, cárceles, castigos, administradores, escuelas, capillas y, sobre todo, pulperías, cuyos patrones, ante el peligro de un motín ‘laboral’, pedían el apoyo (asegurado por la Constitución) del Ejército… Pariente cercano fue el sistema esclavista de coolies chinos que trabajaron en las guaneras del Pacífico Sur.

El esclavismo de los «pueblos cautivos» en las haciendas y en las oficinas de la minería generó, durante el largo siglo XIX (1800-1930), la superplusvalía tan necesitada por la oligarquía chilena… para seguir siendo dominante ella misma, no para desarrollar el país… Que eso fue así, que no hubo desarrollo capitalista, lo probó la más que centenaria resistencia del ‘bandidaje mestizo’ del sur, el explosivo movimiento huelguístico del ‘peonaje pampino’ del norte, y la atrevida «toma» de las ciudades de Valparaíso (1903) y de Santiago (1905) por el ‘peonaje mestizo’ del centro. Si aquella ‘burguesía’ no cumplió su tarea de ‘clase dirigente’ (desarrollar el país) cuando correspondía, el destino histórico, en cambio, para dichos movimientos quedó abierto: eliminar el obstáculo central de su liberación y desarrollo.

Introducción

En su mayoría, entre 1600 y 1840, los mestizos no vivieron en pueblos. No tenían cultura de ‘vecindario’. No podían ser, ni fueron por mucho tiempo, ciudadanos. Vivían dispersos: la mayoría de los hombres vagando por el territorio; la mayoría de las mujeres, arranchadas en los «ejidos de Cabildo» (tierras comunales, suburbio). Ellos («vagamundos»), robando ganado, cruzando ida y vuelta la cordillera, vadeando ríos, robando, saqueando, pero, sobre todo, huyendo de la prisión, las «levas» y el trabajo forzado. Ellas («huachas») habitando –en «consorcios» de dos o tres– un rancho común, donde vendían comida y hospedaje a los transeúntes que pasaban… Ni ellos ni ellas convivían en comunidad… Pocos de ellos formaban familia. Pero todos engendraban miles de niños «huachos» (hacia 1875, todavía el 40 % de los niños que nacían, a nivel nacional, eran «huachos»).

Y eran todos «sospechosos» por principio: se creía que eran intrínsecamente ladrones (los hombres) e intrínsecamente escandalosas (las mujeres). En los archivos judiciales se hablaba de «ladrones de nacimiento». y no siendo «sujetos de derecho», la sospecha era suficiente prueba para su represión. De modo que sobre ellos blandía a menudo la denuncia, la persecución, la cárcel, el azote, la violencia represiva… Para la élite, eran merodeadores («lobos esteparios»). Más que eso: eran, oficialmente, el «enemigo interno» de la sociedad.

Desde tal definición, las relaciones internas, entre mestizos, no fueron advertidas por la sociedad culta, ni comprendidas. Ni entonces, ni después. Pero lo cierto fue que se asociaban entre sí «al pasar»: libre, episódica y pragmáticamente. Sin reglas previas ni moralejas ulteriores: «sin Dios ni Ley». Allí no regía la majestad intemporal de la Ley, sino la fugacidad de sus relaciones. Fugaces, porque lo realmente determinante para ellos, en toda ocasión, era la larguísima duración de su identidad marginal (tres siglos de vagabundaje, montaña, represión, bandidaje, miseria, rostros oscuros, soledad). Siendo eso, tenían una identidad que les permitía reconocerse de lejos unos a otros. A simple vista. Con la certeza de que eran iguales. Confiaban en el que aparecía… sin ceremonial de presentación. Podían, por eso, improvisar de inmediato acciones de cualquier tipo sin más regla orgánica que su identidad de ‘pueblo’.

Por ejemplo, para ejecutar un asalto, uno de ellos (dueño del dato) «convidaba» a un recién conocido en una reunión abierta («fiesta del angelito») a realizar la operación. Allí mismo decidían «convidar» a un tercero o a un cuarto. Ya en el lugar señalado, «se combinaban» para ejecutar con éxito la tarea. Realizada ésta, «se repartían» el botín. Luego «se dispersaban» en todas direcciones… En las declaraciones de los presos del siglo XIX aparecen, repetidas, estas palabras: encuentro, convite, combinación, acción, reparto, dispersión. No formaban, pues, «organizaciones» estables ni jerárquicas ni estatutarias, sino grupos operativos que se asociaban y dispersaban. Por eso, nunca los alguaciles (ni el ejército) pudieron desarticular al inarticulado «vandalaje».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.