Gabriel Salazar Vergara - Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile

Здесь есть возможность читать онлайн «Gabriel Salazar Vergara - Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

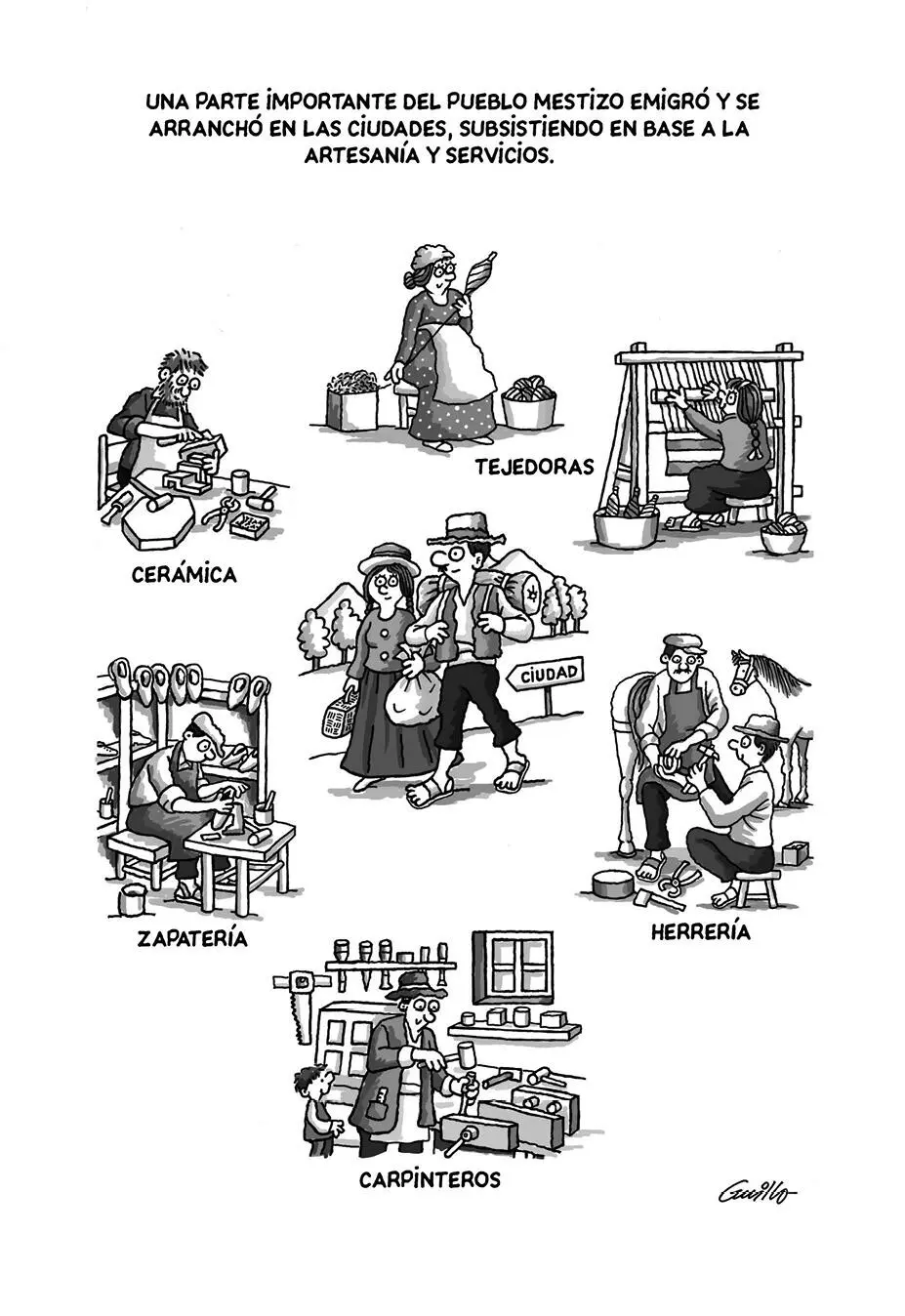

Ante esa invasión, la Municipalidad de Santiago contraatacó sin tapujos: decretó la expulsión de las fraguas y los ranchos y trazó un «camino de cintura» (San Pablo, Matucana, Avenida Matta, Avenida Vicuña Mackenna) que sirviera como frontera entre la «ciudad culta» (dentro de la cintura) y la «ciudad bárbara» (fuera de ella). A la vez, por la Ley de Patentes de 1840, creó ventajas monopólicas para las «fábricas» introducidas por los técnicos e ingenieros extranjeros.

El contraataque fue letal: detuvo en seco la expansión productiva del artesanado y tornó imposible su transformación en burguesía industrial, como había ocurrido en Inglaterra. Al mismo tiempo, el patriciado mercantil de Santiago abortó su propia transformación en burguesía industrial, fascinado (siempre) por su retrógrado afán de ser aristocracia, como en el Antiguo Régimen… Por dos vías, pues, la oligarquía chilena traicionó su destino capitalista… y el microempresariado artesanal, derrotado, devino en un peonaje asalariado subcapitalista.

Para no morir, los artesanos se rebelaron contra el librecambismo económico del régimen impuesto en 1833. A la vez, la ‘juventud oligárquica’, liberal à la francesa (se autodenominaron «girondinos chilenos»), atacó la «tiranía política» de Diego Portales y Manuel Montt; pero no pudiendo hacer oposición desde el Congreso (estaban excluidos de él), los liberales se unieron a los artesanos, que hacían oposición desde las calles… Se formó así un «frente revolucionario» de jóvenes oligarcas y artesanos mestizos, donde estos últimos, por ser «ciudadanos» con derecho a voto, eran, a la vez, milicianos con formación militar. El «frente» así formado evolucionó, pues, hacia el ‘motín armado’. Eso dio lugar a las guerras civiles de 1829, 1837, 1851 y 1859… El objetivo político de los rebeldes era restaurar la vigencia de la Constitución de 1828, que era productivista en lo económico y liberal en lo político. Pero el Ejército (convertido por Diego Portales en una guardia pretoriana) ganó, contra el dicho «frente», todas las batallas necesarias para destruirlo. No hubo, pues, ni revolución industrial, ni revolución democrático-burguesa, ni abolición de los conchabamientos entre patrón y peón. La ‘aristocracia’ de Santiago continuó, pues, reinando.

Derrotados económica y políticamente, los artesanos (recordando el rol cívico-revolucionario que jugaron entre 1823 y 1859) se refugiaron en la decencia interior de su ciudadanía política y dieron vida al movimiento mutualista que, nacido entre los trabajadores portuarios en 1825, se desarrolló progresivamente hasta 1931. A lo largo de ese siglo, los artesanos y asociados trazarían una historia ejemplar de cómo ciudadanizar la política… Lo que se expondrá más adelante.

5. La servidumbre (1700-1931)

El 95 % de los ‘conquistadores’ provenía de las masas marginales de la Península Ibérica. Sin embargo, en América, se sintieron «señores» y se rodearon de numerosa servidumbre: mujeres, niños y mocetones extraídos, al principio, de los pueblos indígenas, y después, del pueblo mestizo… El trabajo indígena fue reglamentado en detalle por la Corona, incluso la servidumbre. Pero el uso servil de los mestizos no: ni por el Rey, ni por el Estado chileno… Por eso, en lo ‘servil’, el conchabamiento sin control se practicó en formas extremas: compra, captura, crianza e, incluso, regalo (obsequio) de los niños, mujeres y hombres que debían servir.

La élite necesitaba probarse a sí misma que era aristocrática y no otra cosa… y su probanza favorita fue teniendo, bajo su mando, una masa de sirvientes, la mayoría de los cuales no eran ‘sujetos de derecho’ (los mestizos), aunque había niños y mujeres mapuche y criollos pobres que sí lo eran…. La oligarquía (admiradora de Portales) exigía sirvientes sumisos, laboriosos, honestos. Por eso prefería ‘conchabar’ niñas y niños para formarlos y disciplinarlos en la obediencia irreflexiva a sus ‘amos’. La obediencia irreflexiva fue el principio educativo que, entre 1750 y 1925, se aplicó al «bajo pueblo»: educación era servir bien. Tal ‘principio’ (hermanado con el «orden público»), en el siglo XIX, se enseñó en las casas patronales («casas de honor»), en la Casa de Huérfanos, en algunos conventos de monjas y en las «escuelas filantrópicas» creadas durante la dictadura de Diego Portales. En esa red institucional se organizó la «toma», «compra», «trato» y «educación» de los sirvientes en edad infantil; de preferencia, para los atrapados por el Ejército de la Frontera al sur del Bío Bío, llamados «chinitos y chinitas de Arauco» También se adoptaban «las huachas y huachos» de la Casa de Huérfanos, donde las madres que no podían criarlos los dejaban «expuestos» en una ventanilla giratoria: eran los «niños expósitos» (en esta Casa, la mortalidad infantil era mayor que en la calle).

El reclutamiento de sirvientes fue, pues, una red institucional nacional, que integraban el Estado, el Ejército de la Frontera y también la Iglesia Católica. La misma red actuaba sobre las «mujeres abandonadas» (huachas) que vivían arranchadas en los «ejidos de Cabildo» (suburbios de la ciudad). Ellas solían ser denunciadas por la Iglesia debido a su vida escandalosa (tener «encierros de hombres», o «vivir amancebadas»). Los alguaciles las apresaban, las enviaban a La Frontera, a «servir a ración y sin salario» en casas de los militares. Sus ranchos, incendiados. Sus niños, encerrados en la Casa de Huérfanos… Y eso duró cien años.

Así se formó el estrato laboral de sirvientes domésticos que trabajó para la oligarquía chilena en ese siglo (totalizando 20 % del ‘peonaje’)… El conchabamiento servil era, al principio, «a ración y sin salario», y los amos se permitían castigarlos (azotes). Pero lo servil, en la mentalidad patronal, estaba ‘purificado’ por lo educativo. Porque servir en «casa de honor» era –según ellos– aprender a ‘trabajar’, disciplinarse, respetar, obedecer, tener «buenas costumbres». El patrón no era, pues, abusivo, sino civilizador y evangelizador, ya que ‘ellos’ eran cristianos y los sirvientes, «bárbaros». Bajo esa acomodaticia cobertura ideológica, sin embargo, sobrevivieron resabios abusivos de la «conquista»:

a) La ausencia de salario efectivo, pues, en muchos casos, no hubo ‘trato’ original, sino –como se dijo– ‘crianza casera’ de niños. La «ración» la entendían como «darles de vivir». Y el producto educativo era una enclaustrada identidad servil; b) El ‘sistema’ era regido por un autoritario patriarcado mercantil, que hizo sentir su poder sobre sus propias hijas mujeres (matrimonio) y sobre la servidumbre femenina (castigos, violación), de donde surgió el problema de los «hijos ilegítimos» (los ‘nuevos’ niños huachos: de tinte europeo y cobrizo-blanqueados); c) Ese patriarcado, aureolado con la práctica de la «caridad cristiana» (extendida a todo el país por las «fundaciones de beneficencia» de las damas de clase alta), permitió que la servidumbre fuera una costumbre generalizada y valiosa, empezando por las relaciones personales entre amos y «criados»; d) Al punto de que esa ‘caridad’ devino en símbolo de distinción: sólo el aristócrata verdadero podía financiar la ‘crianza’ del pueblo; e) Por eso, sólo en el siglo XX, después del fracaso de la caridad ante el estallido de la pobreza (1915), se desarrolló una legislación reguladora de la servidumbre. Así llegó el Código del Trabajo, en 1931, que puso fin, en apariencia, a los ‘conchabamientos’.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.