Gabriel Salazar Vergara - Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile

Здесь есть возможность читать онлайн «Gabriel Salazar Vergara - Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Sólo en 1931, con el Código del Trabajo (liberal e ilegítimo), el «conchabamiento» entró en una fase temporal de aparente extinción.

1. El peonaje (1600-1930)

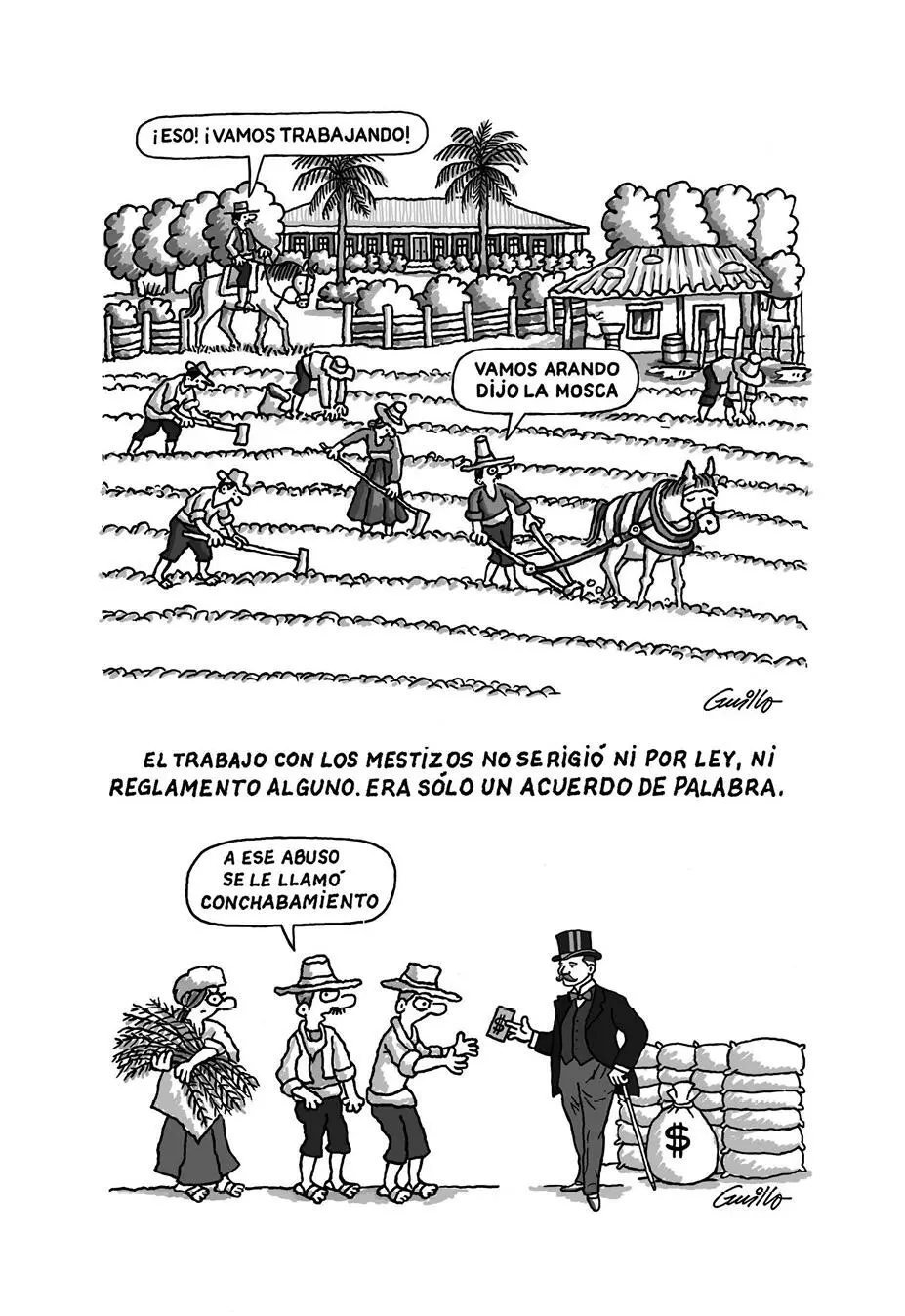

Los peones eran jóvenes («mocetones») entre 15 y 24 años, la mayoría mestizos de padre ausente y madre sobreocupada («huachos»). Trabajaban en tareas ocasionales en el campo, en la ciudad, en las minas. Según los censos de 1865 y 1875, de todos los «trabajadores con profesión», el peonaje era el más numeroso: 61,2 % de los casos. Y siendo mestizos y vagabundos, no eran sujetos de ‘derecho’. Por eso podían circular sólo si portaban una papeleta donde figurara la rúbrica de su «amo». De no llevarla, eran acusados de ser «vagamundos sin Dios ni Ley», por lo que eran encarcelados y condenados a trabajo forzado, sin salario… o a «servir» en el Ejército, «a ración». Siendo, pues, sujetos sin derechos, podían ser abusados, azotados y encepados por sus «amos», o por alguaciles, o por sargentos… Y de rebelarse, baleados por la policía o el ejército. Y porque no eran sujetos de ‘derecho’, sus victimarios, al maltratarlos, no cometían delito alguno.

Trabajaban de «sol a sol» (12 horas). Su salario (jornal) equivalía al precio de «la comida diaria» de los presos. A comienzos del siglo XIX, el jornal fluctuaba entre 1 y 2 «reales» diarios (un peso se descomponía en 8 reales). Pero, a mediados de la década de 1820, ese valor bajó a la mitad… Los peones se utilizaron en faenas agrícolas, como «afuerinos»; en faenas mineras, como «apires»; en construcción de caminos o tendido de líneas férreas, como «jornaleros»; en trabajos artesanales, como «aprendices», y en el comercio urbano, como «regatones», etc. Sin embargo, dado que el salario era insuficiente para subsistir (y menos para ‘proveer’ familia), la mayoría optó por la soltería y «andar al monte», esto es: asociado a grupos de bandidos y salteadores («vandalaje»), ya que por un simple ‘asalto’ obtenían un botín equivalente a 4 o 5 meses de trabajo asalariado. Por eso, para sobrevivir, la mayoría de ellos combinó el «conchabamiento» (de mala gana) con el «vandalaje» (por vocación). Y todo condimentado con violencia y alcoholismo.

Esa combinación convirtió al peón en un temible «roto alzado»: eludía el trabajo asalariado («flojos, borrachos»), pero practicaba, vivamente, el robo y el saqueo («desde su nacimiento»). La oligarquía dominante, por tanto, lo trató como «enemigo interno». De modo que, acechados por ‘el sistema’, muchos peones escapaban de un lugar a otro, «parando» sólo en los «ranchos de mujeres abandonadas» que encontraban en su camino. Por eso rehuyó el matrimonio, la familia formal, pero sembró niños huachos, iguales a él, a lo largo de su ‘fuga’ sin fin. Así, pobló el país entero con su figura harapienta y su identidad rebelde hasta formar ese grueso estrato social que se llamó, primero, «bajo pueblo» (no vivían en ‘pueblos’), y después, «plebe» o «rotaje» (rural y urbano), individuos en movimiento perpetuo, sin apellidos (pero con sobrenombres), sin domicilio (pero omnipresentes), libres, pero atrevidos y peligrosos… Pero ese mismo ‘rotaje’ ganó, para sus ‘amos’, todas las guerras externas e internas a las que fue arrastrado por la fuerza («levas»). Y el mismo que, con sus manos, produjo, desde 1600 hasta 1930, todos los productos de exportación del país: sebo, cueros, cobre, plata, trigo, salitre, etc. De modo que, lo mismo que los «embrutecía» a ellos (el conchabamiento), convertía a los mercaderes de Santiago en la «aristocracia castellano-vasca» que gobernó el país, autoritariamente, desde 1830 a 1925.

Desde 1860, hastiado, el peonaje intentó irse del país: a Australia (por trabajo agrícola), a Perú (por ferrocarriles), a California (en busca de oro), a Argentina (huyendo de la «pacificación» de la Araucanía), etc. Entre 1860 y 1890, más de 200.000 peones (10% de la población) emigraron fuera del núcleo central de Chile (la región agrícola y comercial)… Pero mientras muchos escapaban del país, otros –en mayor proporción aun– «emigraban del campo a la ciudad»… Así, en un siglo (1880-1980), la capital de Chile fue ocupada y cercada, progresivamente, por el pueblo mestizo. Y allí surgieron, desde 1880 hasta 1930, conglomerados de rancheríos y conventillos, salpicados de bazares, baratillos, bares, cantinas, barrios rojos, timbas, boliches, regatones, burdeles y chiribitiles… mientras en sus calles, según un memorialista inglés (W.H. Russel), tirados de a tres o cuatro por cuadra, dormían su borrachera hombres y mujeres de pueblo.

Fue el origen «bárbaro» del que sería, un siglo después, el revolucionario movimiento de pobladores.

2. El inquilinaje (1750-1965)

El «inquilinaje» fue el conchabamiento de un trabajador (mestizo) con un dueño de hacienda que permitía al trabajador arrendar una «tenencia» de tierra dentro de la propiedad patronal, para producir trigo, hortalizas y subsistir con su familia. El acuerdo le obligaba a pagar al hacendado un canon de arriendo en dinero efectivo o en fanegas del trigo que cosechara. A su vez, permitía al hacendado recolectar de sus arrendatarios una cantidad importante de fanegas que después él mismo, en condición de «mercader», exportaba al Virreinato del Perú (a fines del siglo XVIII Chile exportaba 170.000 quintales métricos al año). El inquilino, si se esforzaba, podía pagar el arriendo en trigo y, además, exportar el excedente que produjera. Eso le permitía formar familia y manejar una respetable ‘acumulación campesina’. Tal posibilidad atrajo a muchos mestizos, por lo que el «inquilinaje» se masificó rápidamente.

El problema fue que los hacendados nunca pudieron imponer precios monopólicos al mercado peruano –siendo los únicos que lo abastecían de trigo– porque los «navieros limeños» bajaban a Valparaíso a comprar trigo sólo cuando les convenía, pues los hacendados chilenos no tenían barcos. Eso hizo posible que el precio del trigo lo impusieran los navieros compradores en Valparaíso y no los hacendados vendedores en Lima… Los reclamos ante el Virrey del Perú no dieron resultados… Fue el origen del conflicto histórico entre Chile y Perú… Incomodados, y a efecto de redondear una tasa de ganancia superior, los hacendados bajaron drásticamente el costo de producción del trigo. Y esto sólo era posible subiendo el canon de arriendo a los inquilinos. Y lo subieron tanto, que los inquilinos, sobre todo a comienzos del siglo XIX, no pudieron pagarlo, ni en efectivo ni en trigo… Entonces los hacendados exigieron que el pago fuera en horas de trabajo en las tierras del patrón. Esto convirtió a papá-inquilino, a sus hijos mayores e incluso a su mujer, en «peones obligados». Obligados a trabajar para el patrón, sin salario y con «ración», a cambio de quedarse en la «tenencia» un tiempo más.

Tal situación empeoró cuando los hacendados, desde 1838, comenzaron a importar maquinaria. Las trilladoras y segadoras obligaron a ensanchar los potreros patronales y a reducir el tamaño de las tenencias inquilinas… Sin embargo, pese al aumento de la opresión, el inquilino no se fue ni se rebeló: tenía mujer y un promedio de siete hijos: se sometió… Fue cuando Claudio Gay y otros cronistas descubrieron la miseria del campo chileno: Hacia 1880, el inquilinaje, como institución, estaba degradado, porque, además de la opresión, los hijos mayores del inquilino se negaron a ser «peones obligados» por el resto de su vida… Culparon al padre por eso, y por no haberse rebelado contra el patrón. Muchos «hijos mayores» abandonaron, entonces, a la familia y se fueron «al monte». El bandidaje de «los montes» –que hacia 1876 era un actor nacional reconocido– reclutaba, sin esfuerzo, a todos los marginados… mientras otros hijos (incluyendo las hijas mayores) emigraban a Santiago, donde triplicaron el número de «peones-gañanes» y «sirvientes domésticas» .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.