1 ...7 8 9 11 12 13 ...37 Wie in Kapitel 1 dargestellt, sind die Komponenten eines ganzheitlichen Brandschutzes durch vielfältige Wechselbeziehungen miteinander verknüpft. Um die Anforderungen an die anderen Komponenten, insbesondere an den Anlagentechnischen Brandschutz, realistisch einschätzen zu können, sind daher auch Kenntnisse über die Fähigkeiten und Grenzen des Abwehrenden Brandschutzes – der Feuerwehren – erforderlich.

RechtsgrundlagenFeuerwehrDie Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes ist nach den Brandschutzgesetzen der Bundesländer (z.B. in Niedersachsen, [2.1]) eine Pflichtaufgabe der Gemeinden. In einigen Bundesländern ist sie auch eine „Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung“ [2.1].

Pflichtaufgabe bedeutet hier, dass die Gemeinden diese Aufgabe wahrnehmen müssen, nur die Ausgestaltung der Wahrnehmung obliegt ihrer Selbstbestimmung. Soweit der abwehrende Brandschutz eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ist, können seitens der Aufsichtsbehörde (dies ist in der Regel das Innenministerium des Landes) auch der Umfang und die Art und Weise der Aufgabenerfüllung vorgegeben werden.

2.2 Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplan

RisikoanalyseZur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes richten die Gemeinden nach den geltenden Brandschutzgesetzen entsprechend der örtlichen Gegebenheiten öffentliche Feuerwehren ein.

Die Gemeinden müssen also eine FeuerwehrFeuerwehrn. örtlichenGegebenheiten aufstellen, die in der Lage ist, den nach den örtlichen Gegebenheitenörtliche Gegebenheiteneiner Gemeinde zu erwartenden Aufgaben gerecht zu werden. Diese örtlichen Gegebenheiten einer Gemeinde werden geprägt durch:

Einwohnerzahl und Einwohnerstruktur(Anzahl, Altersstruktur, Ausländeranteil etc.)

Größe(Fläche, Längsausdehnung)

Topographie(Berge, Flüsse, Wälder, Moore)

Gebäudestruktur(moderne Bauten, Altstadtkern, historische Baudenkmäler)

Verkehrswege und Verkehrsträger(Fernstraßen, Fernbahnen, Schnellfahrstrecken, Flughäfen, Binnenschiffverkehr)

Industrie und Gewerbe(Metallindustrie, Luftfahrtindustrie, Chemieindustrie, Dienstleistungsgewerbe, Zentrallager etc.)

Infrastruktur(Löschwasserversorgung, Nachrichtenversorgung)

Die Gemeinde hat nun für ihr Gebiet in einer objektiv und ohne Bezug zur derzeitigen Leistungsfähigkeit der Feuerwehr durchzuführenden Risikoanalyse die vorhandenen strukturellen Gefahren mit einer sinnvollen räumlichen Auflösung zu erfassen, darzustellen und die sich daraus ergebenden Risiken zu bewerten (Risiko = Eintrittswahrscheinlichkeit * Schadenshöhe; siehe hierzu [2.3], Grabski et al. [2.5] sowie Schubert [2.6]). Als weitere Risikokomponente sind auf dem Gemeindegebiet denkbare Schadensszenarien zu beschreiben (z.B. Unfälle mit Gefahrgütern, Großveranstaltungen wie Messen und Rock-Konzerte, Waldbrände etc.) und zu bewerten.

Im Rahmen der sich an der Risikoanalyse orientierenden Bemessung der örtlichen Feuerwehrkräfte und Einsatzmittel und deren räumlichen Anordnung ist darzulegen, welches Sicherheitsniveau Sicherheitsniveau sie den Einwohnern ihrer Gemeinde bieten will. Mit anderen Worten: Sie muss nachvollziehbar darlegen, was ihre Feuerwehr leisten können soll und was sie eingeplant nicht leisten können muss (s. g. Überlastungsrisiko). Diese Brandschutzbedarfsplanung ist ausreichend zu dokumentieren und in regelmäßigen Abständen fortzuschreiben.

Das gewünschte Sicherheitsniveau einer Gemeinde ist im Rahmen der gesetzlichen Sicherstellungsverpflichtung eine politische Entscheidung. Die Willensbildung über und der Beschluss des Sicherheitsniveaus erfolgt durch die politischen Vertreter der Kommune und führt in Folge dieses Beschlusses zu einer Selbstbindung der Gemeinde (Graeger [2.7]), diesen Bedarfsplan auch zu erfüllen, d.h. im Wesentlichen die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Der BrandschutzbedarfsplanBrandschutzbedarfsplan einer Gemeinde sollte die folgenden Gliederungspunkte enthalten ([2.3], [2.4]):

Allgemeiner Teil

Darstellung der rechtlichen Grundlagen

Darstellung der Aufgaben der Feuerwehr

Gefährdungspotential

Schutzzielfestlegung

Sollstruktur der Gefahrenabwehr

Iststruktur der Gefahrenabwehr

Vergleich der Strukturen

Erforderliche Maßnahmen

Berichtswesen

Fortschreibung

Anhänge

Wesentlich zur Feststellung des Bedarfes ist dabei der Vergleich der Sollstruktur der Gefahrenabwehrkräfte (der gewünschten Situation) mit der Iststruktur (der tatsächlich vorhandenen Situation). Hierzu liefert zunächst die oben dargestellte Risikoanalyse eine Darstellung des GefährdungspotentialsGefährdungspotentialeiner Gemeinde der Gemeinde. Zum Zweiten sind die SchutzzieleSchutzzieleeiner Gemeinde der Gemeinde festzulegen. Ähnlich wie das Baurecht Schutzziele vorgibt (vgl. MBO § 14 [2.8]), ist die Gemeinde verpflichtet eine klare Aussage über das Sicherheitsniveau, was sie ihren Bürgern zur Abwehr verschiedener Gefahrensituationen bieten will, zu formulieren (siehe z.B. FSHG NRW [2.1]). Diese Schutzziele werden heute allgemein über die folgenden Begriffe definiert:

die Mindesteinsatzstärke Mindesteinsatzstärked. Feuerwehr der Einheitennach Personal und technischem Gerät, mit der bestimmte sog. Kritische Ereignisse (z.B. Wohnungsbrände, siehe Punkt 2.4.2) bekämpft werden sollen,

die Hilfsfrist Hilfsfristder Feuerwehrmit der eine Aussage getroffen wird, welche Zeit von der Entgegennahme des Notrufes in der Leitstelle der Feuerwehr bis zum Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle vergehen darf und

den Erreichungsgrad Erreichungsgradd.h. einer Vorgabe, in wie viel Prozent der grundsätzlich unabhängig voneinander erfolgenden Ereignisse die jeweils definierten Werte für die Mindesteinsatzstärke und die Hilfsfrist erreicht werden sollen.

| Anmerkung: |

Schutzziele müssen nicht zwangsläufig für das gesamte Gemeindegebiet gleich sein. Insbesondere die erforderliche Mindesteinsatzstärke kann an die überwiegend anzutreffenden örtlichen Verhältnisse von Teilgebieten angepasst werden. |

|

Als eine Folgerung aus dem Forschungsprojekt TIBRO [2.9] wurde angeregt, künftig weitere Indikatoren zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit von Feuerwehren heranzuziehen. |

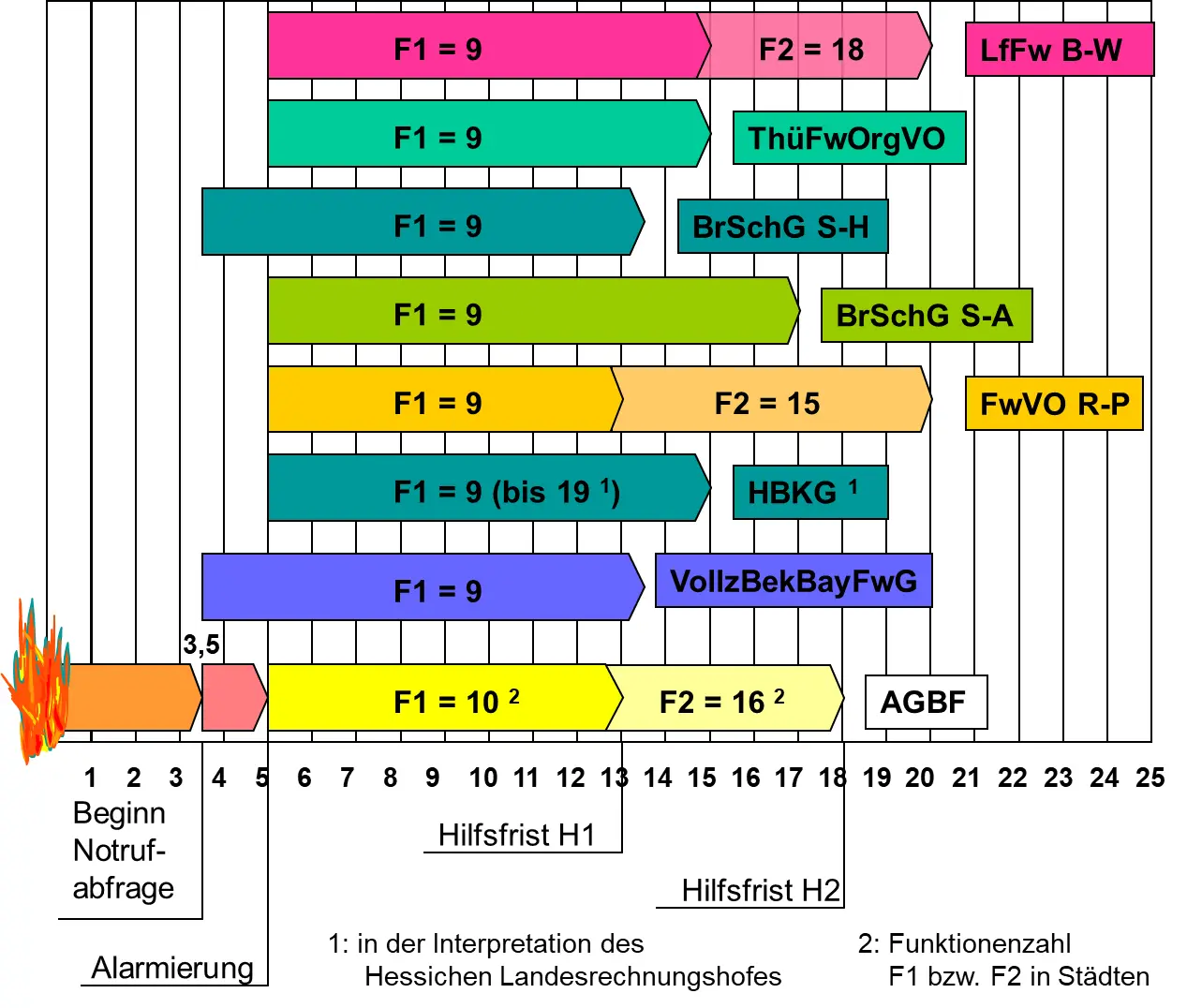

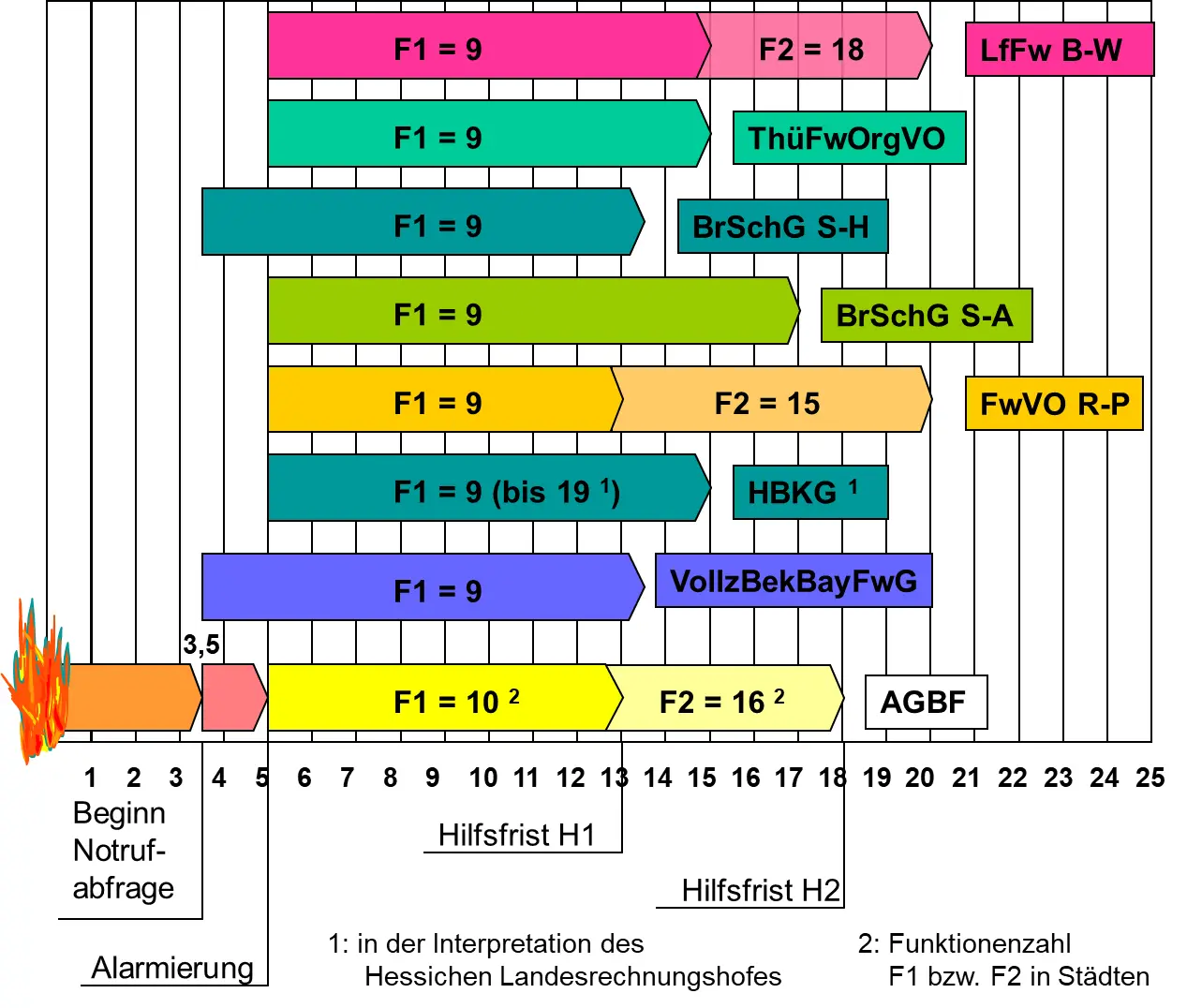

Schutzzieldefinitionen sind nun durchaus nicht überall einheitlich, sondern unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich der einzuhaltenden Hilfsfrist. Die Länder Bayern, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen geben in ihren jeweiligen Brandschutzgesetzen 10 Minuten vor. Hessen legt die Hilfsfrist ebenfalls auf 10 Minuten fest, fordert aber bei besonders gefahrenerhöhenden Gegebenheiten 8 Minuten. Letzteres ist die Frist, die in Rheinland-Pfalz generell einzuhalten ist. Das Land Hamburg gibt – abhängig vom Risiko – Hilfsfristen zwischen 5 Minuten und 15 Minuten vor. Über diese Uneinheitlichkeit hinaus ist häufig nicht (legal-)definiert, welche Zeiten in die Ermittlung der Hilfsfrist eingehen (eine Übersicht über deutsche und ausgewählte internationale Hilfsfristen findet man bei Bentz [2.10][2.9]).

Abbildung 2-1:

Abbildung 2-1:

Hilfsfristen verschiedener Bundesländer für Feuerwehren in Städten

Im Jahre 1998 hat die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren – AGBF – eine Schutzzieldefinition vorgeschlagen [2.12], die 2015 überarbeitet wurde und den Rang einer technischen Regel gewonnen hat (Graeger [2.7]). Als Hilfsfrist wird daher hier nach [2.3] und [2.12] die Zeit zwischen Annahme des Hilfeersuchens (erstes Klingeln des Notrufes in der Leitstelle) und Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort bezeichnet (siehe Punkt 2.4.1); diese Definition wurde 2010 in die DIN 14011 übernommen [2.14]. Die Hilfsfrist soll nach AGBF nicht mehr als Hilfsfristn. AGBF10 Minuten für die ersten 10 Einsatzkräfte und weitere 5 Minuten für weitere 6 Einsatzkräfte betragen, so dass spätestens nach 15 Minuten die für die Bewältigung des sog. Kritischen Ereignisses erforderlichen 16 Feuerwehrangehörigen (Einsatzdienstfunktionen) mit einer ausreichenden Fahrzeugausstattung am Einsatzort sind. Das nach Meinung der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren anzusetzende Kritische Ereignis wird unter Punkt 2.4.2 näher dargestellt.

Читать дальше

Abbildung 2-1:

Abbildung 2-1: